全国两会胜利闭幕。今年,西藏日报社派出8名记者组成全国两会报道团队,全程在京采访。全国两会期间,他们通过文字、图片、视频等丰富多样的融媒产品,展现我区全国人大代表、全国政协委员履行职责、共商国是的风采,为广大读者和网友讲好春天里的盛会故事。

采访归来,记者有何感受?请听他们的分享:

张黎黎:两会的“暖”“实”“新”

作为连续四年参加全国两会报道的文字记者,相较于往年的紧张与激动,今年上会有了更多从容与自信,也就能静下心来,好好“品”两会。

“品”两会,就不得不说两会的“暖”。今年政府工作报告专门提到“做好西藏定日县地震灾后恢复重建,提高重点地区房屋、基础设施抗震能力。”那一刻,坐在人民大会堂的我,也倍感振奋。这是以习近平同志为核心的党中央对西藏人民的特殊关心、关怀。

“品”两会,就不得不说两会的“实”。政府工作报告内容简洁明了,更加务实平实。代表委员们提出的“解决西藏网购包邮”等建议也更加贴近民生,把西藏人民的意愿和呼声表达了出来。

“品”两会,就不得不说两会的“新”。媒体同行中有很多新面孔,他们用敏锐的视角、科技感十足的新装备,带来了很多令人耳目一新的报道。

张尚华:AI写稿快,新闻要恒温

时隔一年,再赴这场春天里的盛会,见证代表们的履职印记。

今年全国两会,“人工智能+”成为高频词。为更快更好地传递两会声音,我也借助了AI工具以提高新闻稿撰写的效率。但AI生成的稿件场景描写、文字表述并不贴切,还需要结合实地采访进行改写,才能确保稿件条理清晰、逻辑连贯、生动流畅。

在拥抱人工智能过程中,我觉得鲜活的新闻报道始终需要新闻人俯身倾听、躬身记录——这是技术浪潮中始终不可替代的新闻温度。

旦增西旦:镜头里的第八个春天

作为一名摄影记者,当我站在人民大会堂前调试镜头参数时,忽然意识到,这已是我与全国两会相遇的第八个春天。八载光阴流转,镜头里的故事在变,但那份记录时代的使命感,始终如雅鲁藏布江的春潮般澎湃不息。

代表们从最初面对镜头的拘谨,到如今一个眼神便能心领神会的默契,八年时光在快门声中,我们结下了特殊的情谊。今年拍摄间隙,一位“老”代表特意向我展示手机里历年两会合影:“你看,这张是你拍的,现在都成我家客厅的‘编年史’了。”

此刻整理行囊,相机里还存着代表们挥手告别的笑脸。忽然想起今晨某位“00后”记者的提问:“这八年,您是怎么常拍常新的?”我指着人民大会堂前绽放的玉兰花笑答:“因为每个春天,都值得期待。”

丹增平措:“打了一场有配合、有准备的仗”

今年是我第三次参加全国两会报道。从第一次“看脚印走路”到后来“刷经验值”,今年我们的力量更充实,前期的准备工作也更充分。

在会前的将近一个月时间里,报道团队坚持“能采尽采”一一对接每一位代表委员,并协同驻地市记者站实地进行全媒体采访,积累了大量鲜活的素材,掌握了每位代表委员的履职重点和特色亮点。基础工作做好了,记者的信心就起来了,报道的水平就更好了,也得以在会期最大限度保证了重点报道预期的“质”和“量”,真正地打了一场有配合、有准备的仗!

拉巴卓玛:我和代表们成为了朋友

还记得今年1月的那个午后,部门主任突然在会上通知我:"今年全国两会你去,参与人大报道。"我下意识点头同意,却在散会后忐忑不安:从未上过全国两会,我能担得起这个重任吗?流量数据、选题深度、代表沟通......无数问号在脑海中翻涌。

会后,我对着代表名单深吸一口气,终于按下第一个通话键。从此,我的手机里全是和代表们的对话。

到达北京,我成了驻地酒店最早的访客——清晨5、6点起床出发前往驻地酒店,再出发去会场;神奇的是这些天就像打了鸡血似的一点也不困,一点也不累!

自治区社科院的白玛措代表发来信息说:“你的采访拍摄视角很独特。”

拉萨市人民医院的尼玛代表在我扛着设备奔跑时,往我口袋里塞了好多巧克力。

会期七天,从最初的客套寒暄,到谈履职故事、聊热搜民生话题,再到约好回拉萨一起喝甜茶……我忽然读懂了新闻不是冰冷的记录,而是用真诚浇灌出的温暖对话。

次旦央吉:泪洒现场的视频让很多粉丝朋友感动

3月10日,北京人民大会堂,全国政协十四届三次会议“委员通道”集体采访活动现场的报道,让大家认识了来自墨脱县的白玛玉珍委员,我泪洒现场的视频让很多粉丝朋友感动。看到有网友说一定要来西藏看看,我感到非常开心,也由衷地为西藏骄傲。

在第三场“委员通道”的前一天,我和同事康白都非常着急,怎么把白玛玉珍委员的视频做好成了很大的难题,就连吃饭洗漱时我们也在讨论。在当天的凌晨2点,终于敲定了最后的视频方案。

看到白玛玉珍委员踏上通道的那一刻,我激动不已,随后强忍泪水录制了好多版,均以失败告终。我将情况告诉在后方等待视频的康白后,我们决定推翻之前的方案,将这些录制失败的“瑕疵品”单独做成一条视频,视频发布后取得了不错的反响。

今年两会,很多兄弟媒体都用了AI技术,比如AI主播,AI场景等。大数据智能化可以很快帮我们分析,AI主播更是速度快表达清晰,但在学习新技术的同时,我始终觉得AI只是一种手段而不是一种结果,它所缺少的属于渺小人类的温度,恰恰是我们毕生勇气和动力的来源。

康洁白姆:每一秒都可能会遇上“最佳”选题

这是我第一次参加全国两会报道。作为坚守在后方的辅助人员,我与前方记者保持密切沟通,每当我们在一处时,总会共同探讨策划。有些策划是精心打磨,有些却是“即兴创作”,毕竟在两会报道中,惊喜无处不在,每一秒都可能会遇上“最佳”选题。因此,我和同事必须在短时间内想好策划的大体方向、内容、出镜脚本、剪辑思路等。可以说,这是一次对工作能力的绝佳考验。

尽管身处幕后,但在与委员们有限的接触中,我依然学到了许多,白玛玉珍委员徒步四天外出求学的故事、卓嘎委员对毕业生们的真诚建议、明吉措姆委员对藏医药的深沉热爱……每一位委员都展示了最生动、最真挚、最奋进的那一面,让我深受触动。

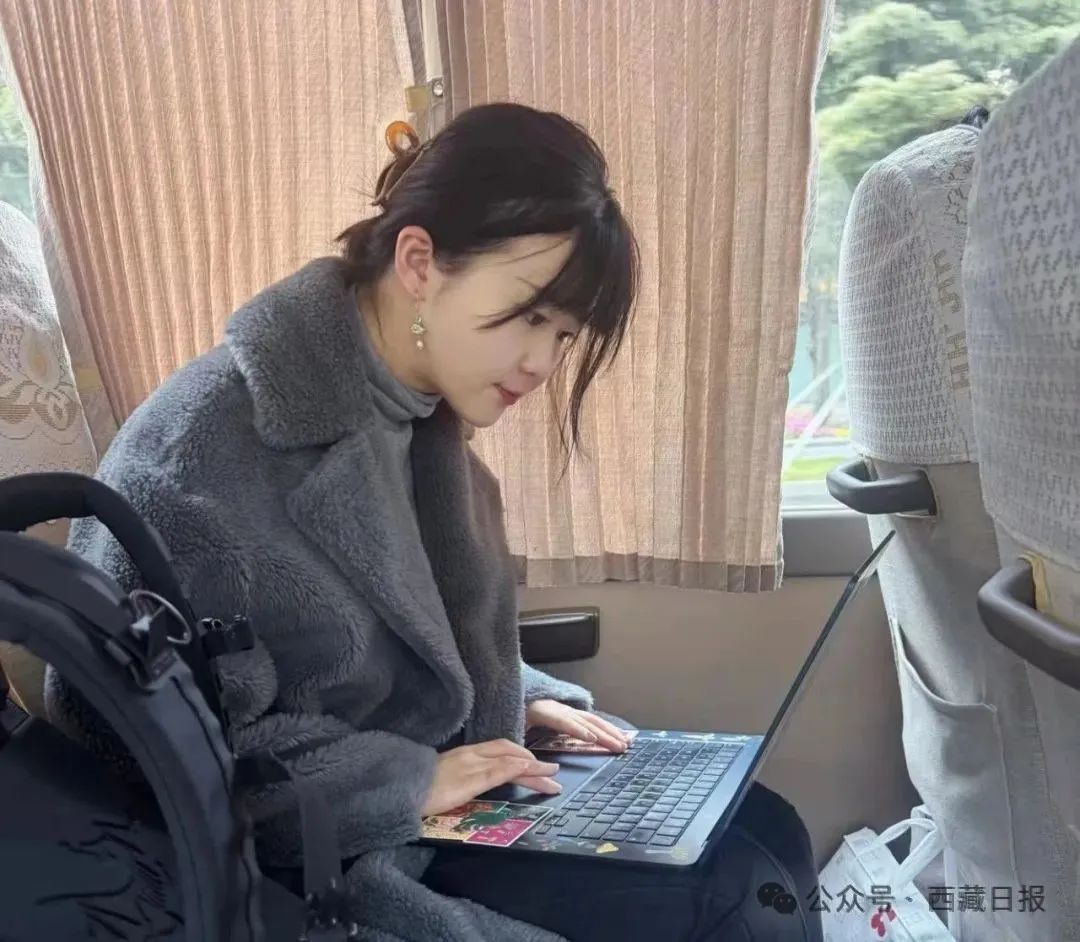

薛莹:把自己开发成“移动编辑部”

在前后十几天的时间里,我以笔记本电脑为桌,以手机热点为网,辗转于酒店、机场……在移动办公中完成了稿件的编辑工作。这段经历不仅是对我专业能力的淬炼,更让我领悟到全媒体时代新闻人要学会的“八面玲珑”。

3月6日,西藏代表团举行开放团组活动。这天,我亲历了一场教科书式的融媒协作。前方记者在会场用手机拍摄代表发言时,我已同步接收到现场素材,在后台快速提炼新闻点,完成初编后立即与编辑平台沟通,确保我们的报道第一时间推送。在机场修改的标题、在出租车上核对的名称、在深夜酒店房间敲击的键盘声,都融进新闻产品中。

这是我第一次参加全国两会报道。这场春天的盛会,教会了我在媒体融合中捕捉时代脉动,在“云端”书写雪域情怀。