“你是哪里人?”

“河北衡水。”

“衡水中学的那个衡水?那你读书一定很厉害吧。”

这样的对话,在我走上记者岗位后频繁地出现。

世界上最难读的书是什么书?如果从字数最多的角度来说,我想应该是《四库全书》。成书于清乾隆年间的《四库全书》,是中国古代规模最大的图书集成,全文约九亿九千七百万字,如果一个人每天读三万字,要九十多年才能读完。

古人说:“读万卷书,行万里路。”这部卷帙浩繁的鸿篇巨制,想来有生之年我是不可能读完了。好在,去年,我所在的湖南广播电视台新闻中心推出系列报道《大国文脉》,让我有机会追随着这部“万卷书”背后的故事,走过了“万里路”。

(一)

我与《四库全书》结缘始于2023年。

2023年底,湖南广播电视台新闻中心策划推出系列报道《盛世修文》,我负责拍摄的主题是《新华字典》。商务印书馆是《新华字典》的出版单位,谈到出版社最引以为傲的成就,商务印书馆的老师们这样回答:“一本小字典,一部大丛书”,这里的“小字典”指的是《新华字典》,它创造了两项吉尼斯世界纪录——“最受欢迎的字典”和“最畅销的书”;而另一部“大丛书”,指的就是《四库全书》。

2024年,湖南广播电视台新闻中心继续围绕中华优秀传统文化传承发展创新,推出系列报道《大国文脉》。《四库全书》这期的拍摄任务落到了我身上,我也想亲眼看看这旷世巨典的真容。

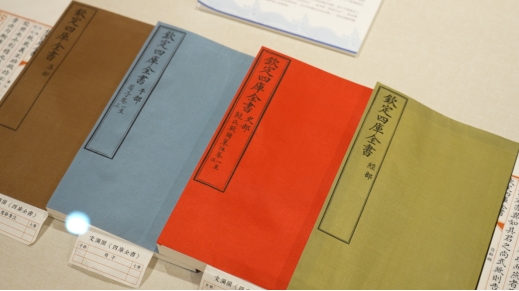

《四库全书》按经、史、子、集分类,封面用绿、红、蓝、灰区别。

《四库全书》成书后被抄成七份,藏在七座书阁中。在做了大量的案头工作后,我发现如今还传世的四部《四库全书》中,浙江杭州文澜阁《四库全书》可以说最为命途多舛:它在晚清时局动荡下阁倒书散,又于抗日战争炮火中辗转西迁,终于在众多文人志士的接力守护下得以保全。

文澜阁《四库全书》的故事不仅是古往今来文化工作者守护“大国文脉”的生动实践,也是新时代年轻一辈“盛世修文”的鲜活例证。方向确定,我们即刻动身赴浙。

浙江杭州文澜阁。

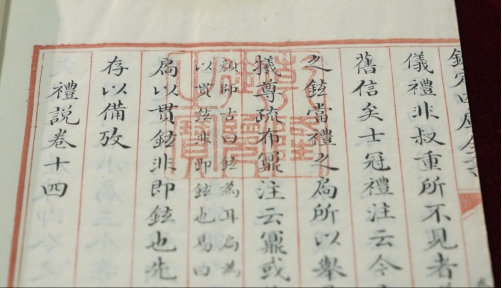

走进浙江图书馆地下一层的古籍特藏书库,一股樟木的清香扑面而来。即便在上网看了不少图片,然而当《四库全书》的真迹呈现在眼前,依然震撼人心。200多年前笔笔不苟的楷书在镜头前缓缓展开,仿佛还能闻到阵阵墨香,“乾隆御览之宝”的大印彰显着它特殊的身份,诉说着往昔的辉煌。摄像老师脱口而出:“这真的不是打印的吗?”

文澜阁《四库全书》上的“乾隆御览之宝”印。

如今的文澜阁《四库全书》“躺在”库房里享受着恒温恒湿的环境,然而它的身世却非常坎坷传奇。

浙江图书馆古籍保护研究中心主任童圣江向我们讲述了这样一个故事:1861年,太平天国军队攻入杭州。藏书家丁申、丁丙两兄弟出逃到杭州城西的留下镇,在一个小食摊前,他们发现卖家装包子的纸密密麻麻都是字,还有皇家大印,定睛一看,这包装纸竟然是四库全书的书页!丁氏兄弟立即开始收集残帙,倾力补抄,抢救回原书的四分之一。此后钱恂、张宗祥等人又组织多次补抄,文澜阁《四库全书》得以恢复,入藏浙江图书馆。

然而,随着抗日战争爆发,文澜阁《四库全书》踏上了西迁的道路。这场“西游记”,等待它的远不止“八十一难”。我们虽然没办法看完这部“万卷书”,但我们沿着文澜阁《四库全书》的西迁方向走了“万里路”。我们先后去到了浙江图书馆、杭州文澜阁景区、文澜阁《四库全书》抗战西迁首站研学中心、贵州地母洞遗址、贵州图书馆……一路拜访专家学者,挖掘故事细节,力求还原国宝惊心动魄的迁移故事。

摄像沈天威、俞果、易翔工作照。

(二)

1937年8月5日,文澜阁《四库全书》到达西迁第一站:杭州富阳渔山乡。伴随战事蔓延,《四库全书》在当年12月初就离开渔山,迁往建德。1937年年底,日军赴渔山寻找《四库全书》的下落,而库书在一个月前已经转移,气急败坏的日军炸毁了村里不少民房。

1938年3月,运书车队行驶到江山县,一辆车翻落江中,11个大箱3000多册书沉入水中,身后日军的炮火紧逼,人们只能将书简单晾晒就继续赶路。

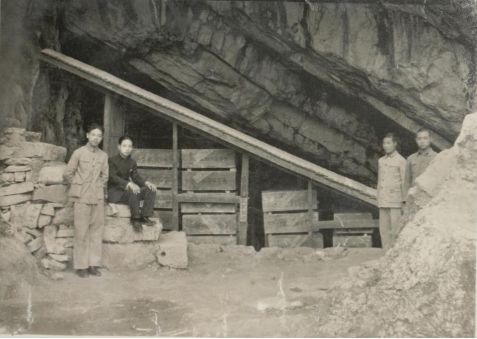

1938年4月30日,辗转浙、闽、赣、湘、黔五省,行程2500公里,文澜阁《四库全书》抵达贵阳,藏在贵阳西郊的张家祠堂。1939年年初,日机轮番轰炸贵阳,库书距离轰炸点不到两公里。为防空袭,《四库全书》在贵阳最终被安顿在贵阳北郊一个名为地母洞的天然溶洞之中,来自浙、黔两省的护书人在这里一守就是五年多。

1942年5月1日,护书工作人员在贵阳地母洞前合影。

贵州省图书馆原副馆长钟海珍介绍,当时参与护书的工作人员坚守在荒山之上,不仅要克服生活中的诸多不便,还采取了一系列科学的方法,防止《四库全书》受潮,可以说“虽然没有杀声四起,但同样惊心动魄;虽然没有冲锋陷阵,但同样舍生忘死。”

1944年11月,日军发动豫湘桂战役,文澜阁《四库全书》从贵阳被紧急运往重庆。直到日本投降,文澜阁《四库全书》才重新入藏杭州西子湖畔。

(三)

家国动荡之时,国宝颠沛流离;民族复兴之际,国宝重放光彩。

2015年,文澜阁《四库全书》影印本出版,广大读者得以一睹传世典籍的风采。今年11月,“文澜重光”小程序正式上线,通过数字化手段让深闺里的古籍走到老百姓身边。

“文澜重光”小程序页面。

有一个成语叫作“水火兵虫”,指的是能使古书损毁的四种灾害:火烧、水淹、战乱和书蠹,文澜阁《四库全书》可以说把古籍能遭的罪轮番受了一遍。文运同国运相牵、文脉同国脉相连。《四库全书》的经历,其实就是我们中华民族近代苦难史的一个缩影。

2023年6月,习近平总书记在中国国家版本馆考察时强调,“盛世修文,我们这个时代,国家繁荣、社会平安稳定,有传承民族文化的意愿和能力,要把这件大事办好。”在新时代,《四库全书》的千年文化沉淀纸墨之间,又跃然屏幕之上,文脉生生不息,这些穿越历史长河积累下的精神财富,正成为坚定中国人文化自信,厚植民族复兴的基础。

湖南广播电视台新闻中心《大国文脉》8集系列报道,聚焦一批批中华文化的守护者、传承者、弘扬者,讲述他们在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的动人故事。我们跨越江苏、浙江、四川、重庆、贵州、广东、山西、湖南等省市采访拍摄,采用多种新技术与拍摄制作手段,以纪实的拍摄手法、电影级别的画质,配以虚实结合的动画制作,力求为观众带来一场沉浸式的文化之旅。

在完成整个报道后,我们更加深刻地意识到,文化传承是一场接力赛,在中华民族走向伟大复兴的历史时刻,作为媒体人,我们要接好前人的接力棒,用更多精品力作,推动优秀传统文化传承发展创新,为建设中华民族现代文明担负起新的文化使命。(作者系湖南广播电视台记者、系列报道《大国文脉》主创常俊强)

记者常俊强(右)工作照。