编者按

在战火中诞生,从延安“红色新闻山”走来。陕西日报前身是边区群众报、群众日报。2020年3月24日,习近平总书记对陕西日报创刊80周年作出重要指示,充分肯定了陕西日报在各个时期发挥的重要作用,对做好新时代党的新闻舆论工作提出明确要求。这是对陕西日报的亲切勉励,也是对全省宣传思想文化战线的殷切期望。

殷殷嘱托重若千钧,科学指引激励前行。陕西日报社认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省委要求,加快建设一流地方新型主流媒体,立时代之潮头,发时代之先声,推动党报事业高质量发展。值此陕西日报创刊85周年之际,陕西日报社6位老中青三代干部职工讲述“组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众”的生动实践,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力的收获和体会,抒发对新闻事业的执着和热爱。

做时代的记录者

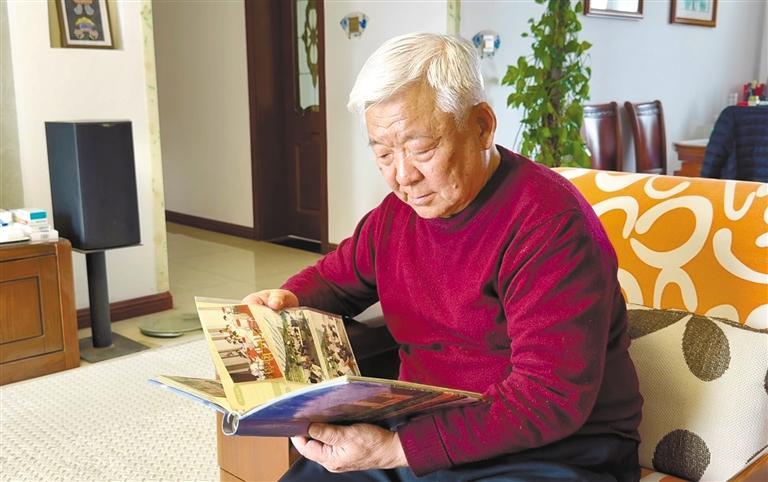

记者部原主任 王章恒

王章恒在翻看以前的采访照片。 记者 蒲茜摄

1970年,我踏入陕西日报社的大门,开启了近40年的记者生涯。

其间,我先后在安康、商洛、西安等地驻站。在那个交通极为不便的年代,骑自行车或乘坐班车下乡采访是家常便饭。

虽然工作辛苦,但我乐在其中。因为我深知,新闻的源头在基层,好新闻都是“跑”出来的,只有贴近群众,才能挖掘出有价值、有温度的新闻。

在这段时光,我经历了诸多重大新闻事件——

1976年,唐山大地震发生后,大批伤员被紧急送往西安。我被抽调到陕西省抗震救灾指挥部宣传组,参与抗震救灾报道;

1983年,安康遭遇水灾。当时,我刚刚回到西安开会,得知灾情后就迅速返回,立刻投身到抗洪救灾的报道中;

……

陕西日报不仅仅是一份报纸,更是连接政府与群众的桥梁,是时代变迁的记录者。

每天看陕西日报是我50多年来养成的习惯。看到年轻记者写出的精彩报道,我由衷地为他们感到高兴。他们用敏锐的视角和生动的笔触,记录着新时代的故事,让陕西日报焕发出新的生机与活力。

耄耋之年,回顾自己的工作经历,我心中充满感恩——感恩报社的悉心教育和培养,感恩同事的热心帮助,让我一步步成长为一名合格的党报记者。

陕西日报创刊85年来,传承至今的延安精神和“以老带新”的优良传统,让这里成为年轻人茁壮成长的沃土。

希望年轻的朋友们能适应媒体变化,抓住机遇,成长为这片森林中的参天大树。

以笔为媒,传文化之光

科教文新闻部原主任记者 李向红

李向红(右)在采访中。 记者 杜玮摄

我的新闻生涯始于陕西日报。这份报纸,陪我度过了30多个春夏秋冬,见证了我从一个稚气的青年成长为一名成熟的文化记者。

初次接触陕西日报,我就被它的深度和广度所吸引。它的每一篇新闻都充满了鲜活的生命力和深厚的人文关怀。

1993年,我从青藏高原来到关中平原,光荣地加入陕西日报社。我记得我的第一位采访对象是位民间艺人。我问他:“你为什么要坚持这个手艺?”他笑了笑说:“因为这是我们的文化,我不能让它消失。”这句话像一粒种子,深深地扎根在我心里。

工作中,我开始接触更广阔的文化领域,作家、书画家、音乐家、电影人、非遗传承人等各界文化翘楚都曾成为我的采访对象。在与文化大家的交流中,我被他们对文化的执着追求所感染,对文化的理解也愈发深刻。我意识到,文化不仅仅是传统的延续,更是创新的源泉、精神的寄托和力量的凝聚。

于是,我用手中之笔,将这些故事一一记录下来,通过陕西日报这个平台,将文化的力量传递给万千读者。《延安文学的经典与传承》聚焦延安这一新中国文艺出发地;《珍贵的手绘,记录百年前陕西模样》对中国古建筑寻根探源;《观红色电影 学百年党史》探究“电影+”育人的深刻内涵……我感谢陕西日报让我找到了自己的方向,明白了自己的责任。

每个时代都需要讲故事的人。虽然我已经退休,离开了我热爱的岗位,但我会一如既往关注、热爱陕西日报,继续用我的笔,讲述更多文化故事,传播更多文化力量。只要笔墨还在,文化的灯就不会熄灭。

从“两栖记者”到全媒体记者

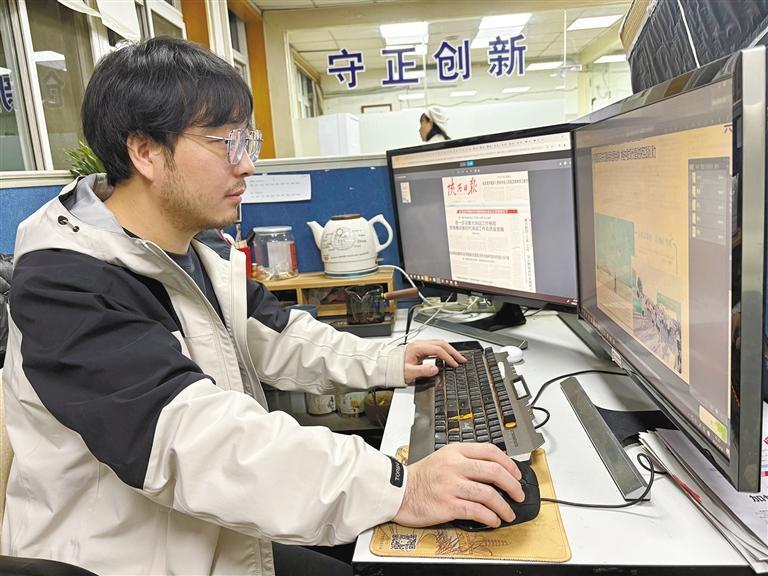

时政新闻部主任 孙巍

孙巍在办公室编辑记者的稿件。 记者 梁易炜摄

20世纪90年代初,面对电视的竞争,报纸开始重视图片的运用。报社顺应读图时代的形势,按照“图文并重、两翼齐飞”的原则,创办了以新闻图片为主的《社会大视角》专刊。

我当时在商洛记者站驻站,很幸运地被抽调回来,进入摄影部《社会大视角》编辑部,开始了“两栖记者”的实践。幸好,我上大学时学过新闻摄影,有一定基础,但冲洗照片得从头学起。在暗室里把胶卷从相机中取出,装进显影罐中,倒入显影液,按规定时间进行显影。显影考验的就是熟练程度,用时不足或过度都会影响照片的质量……直到离开摄影部,我冲洗照片的技术都不是很过硬,但拍照的热情始终未减。曾经,我冒着爆炸的危险,拍摄整治土炼油的场景;顶着夏日骄阳和刺鼻的气味走进垃圾场,拍摄环卫工人的辛劳。

1998年,《社会大视角》编辑部争取到一个上会名额,我第一次走进省两会会场。五六天时间,我采访了几十位代表委员,最后以一个整版的篇幅刊发一篇两千字的文字稿和多张照片,得到各方的肯定。

2001年,我第一次走进北京人民大会堂报道全国两会。那时,一家媒体只有一个随团记者的指标。我充分发挥“两栖记者”的优势,在采写文字报道的同时,拍摄了大量新闻照片。在工作中,我拍过省上领导,也拍过大量基层干部群众,始终把相机放在采访包里。

近年来,报社顺应媒体融合发展的新形势,把摄影记者分散到各采访部门,让摄影记者提高文字水平,鼓励更多文字记者拿起相机。现在是文字、图片、视频全媒体采集播发的时代,看到报社的年轻人推出精彩生动的融合报道,我很欣慰,也期待更多同志以更快的步伐向全媒体记者转型。

融合传播让党报影响力更加强大

机关纪委副书记 苏嵘

苏嵘在办公室处理工作。 安涛摄

2月20日0时07分,喀什飞往西安的东航MU2204航班落地,标志着西安咸阳国际机场T5航站楼正式投运。而在当日报纸消息发布前,文字、照片、直播、短视频等全方位报道西安咸阳国际机场三期新航站楼投运的新媒体报道,已在陕西日报全媒体矩阵上同步传播开来,点击量达上百万人次。

为适应新时代媒体传播的要求,报社开始了媒体改革的大胆探索,开展党报全媒体传播的实践。2018年,我在报社办公室工作,有幸参与组织了多场全媒体调研采访活动。为提升报社及所属子报刊网年轻编辑记者的全媒体采访能力,报社领导带队,率领所属的三秦都市报、陕西农村报、西部法治报(原西部法制报)、党风与廉政杂志(原报刊荟萃杂志)、群众新闻网(原陕西传媒网)的年轻编辑记者赴陕南、陕北、关中各地进行全媒体采访实践,开展业务大练兵。

我们到过西咸新区创新港建设工地、延安南泥湾特色小镇、榆林定边脱贫攻坚一线、陕南移民搬迁安置集中区……每到一地,编辑记者即刻忙碌起来,打开手机录音录像,用相机、无人机抓取现场照片,并与后方编辑平台联动,将采访现场所见所闻用短视频、航拍照、Vlog、H5等新媒体手段,在所属网络平台上同步传播,令当地同仁赞叹不已。

近年来,陕报人以媒体融合发展为突破口,社领导每年带队采访,已累计开展全媒体调研采访百余场,足迹遍布全省各地的企业单位、厂矿工地、新农村。一次采集,多元生成,新媒体报道在陕西日报及其所属的五报两刊六网三端全媒体矩阵同步传播,融合传播覆盖人群超2亿人次。在媒体融合发展大潮中,陕西日报全媒体矩阵品牌综合效应全面提质提效。

在媒体转型中创新与成长

编辑出版中心视觉统筹 薛淞

薛淞在调整报纸版面视觉元素。 记者 吉琼西摄

2020年,我成为陕西日报社的一员。当时,传统媒体向新媒体转型的浪潮澎湃,我所在的全媒体指挥中心示范推广部肩负着学习、应用与推广新媒体技术的使命。

这个团队以直播、纪录片、动画、短视频等多元形式为笔,以绿幕摄影、无人机航拍、AI生成等多种技术为墨,紧跟热点,打造出多款让人耳目一新的新媒体产品,为报社提供可复制的创新样本。

这些探索,让我感受到传统媒体拥抱新媒体的热情,也不断激励我创新新闻表达方式,努力用出彩的新闻产品抓住读者的心。

2020年,我参与了陕西日报首个八连版《黄河流域全媒体特刊》的制作。这是我首次参与报纸版面的设计,其要求的专业性和对创意的重视让我感受到报纸版面的匠心所在。

随后,我便主动投身到这个需要平衡创新与严谨的新战场。在实践中,我努力将新媒体经验转化为报纸版面设计的创新实践。

作为版面的视觉编辑,在确保日常版面精准呈现的同时,我先后参与完成“中国—中亚西安峰会”“南水北调中线工程通水十周年”等重大主题报道的视觉设计,开创性地打造出“陕报一家人”节日IP形象,将新闻与视觉表达深度融合,为严肃的新闻版面增添了新的活力。

每个版面的诞生,都是思想碰撞与技术沉淀的结晶。

工作中,我一方面提高报纸版面的视觉表达能力,另一方面持续追踪AI、5G、元宇宙等前沿技术,为未来可能的传播形态变革储备能量。身处媒体深度融合的时代,我坚信,只有守正创新,才能在发展大潮中行稳致远。

锚定坐标再出发

经济新闻部记者 刘印

刘印(右一)在“文化陕西”文旅推介会现场。 记者 母家亮摄

迈进陕西日报社大门的那一年,我已经30岁了。

在此之前,我在另一家媒体做了5年编辑,正迫不及待地想见识一个“全新”的世界。

新闻是历史的初稿,而记者是最初的执笔人。

当我首次作为陕西日报记者独立采访,脱贫群众的事迹让我落泪。那一刻,我在采访本上郑重地写下:“点燃一团火,照亮一片天。”

“记者”,在这一瞬间具象化。

宣传党的主张,反映群众呼声。8年来,我的足迹遍及全省60多个区县,见证了全省脱贫攻坚、引汉济渭工程通水等重要历史时刻,记录了三秦大地上的奋斗故事——

我曾驱车7个小时从关中奔赴陕北,采写《二百八十一个签名挽留第一书记》,记录延安群众对扶贫干部的不舍之情;

曾跟随护林员夜巡黄帝陵千年古柏林,写出《守陵护林是世世代代的责任》,反映陕西儿女守护“中华文明的精神标识”的奉献精神;

曾抵达汉江之源,写就《一江碧水映初心》,展现确保“一泓清水永续北上”的陕西担当;

……

从初次采访的胆怯到大胆发问的从容,从提笔千钧到下笔千言,记者的经历如一把刻刀,不断塑造着我。

深入基层,贴近群众,让我锚定人生坐标;紧跟时代,记录三秦,使我愈发笃志向前。

感谢而立之年的相遇,陕西日报如温厚的长者指引着我无畏前行。

当春风再一次掠过八百里秦川,我愿意继续做一个诚实的记录者,用脚步丈量热土,满怀热情地奔赴三秦大地。