我家就住在距这座院子八九十米的四川营的一个社区,北京话说,和这个院子算是“老街坊了”。也正是因为住得近,关于这个院子过往的事情,以及院子随时代的发展和变化都比较了解,下面我就把这座院子的故事分享给大家。

书苑内建有林白水纪念馆

活了的院子

先说这院子的来历和主人吧。这院子原来的主人叫做林白水,他是中国近现代新闻史上一个丰碑式的人物。

林白水生于1874年1月,1926年8月被军阀杀害。他原名林獬,字少泉。后自取名林万里,福建省闽侯县(今福州)青圃村人。林白水是中国民主革命的先行者,社会活动家和启蒙教育家,是中国现代报业先驱,中国近现代用白话文办报的第一人,后因为民发声,鞭笞黑暗社会,惨遭军阀杀害。1985年国家民政部追认其为革命烈士。现在这座院子的官方名称是“林白水故居”,北京市西城区文物保护单位。

林白水故居的院子原来不在这个位置,原址位于原宣武区椿树街道辖区的棉花头条1号,紧挨着骡马市大街。位于棉花头条的院子是1916年6月林白水先生脱离宦海重归报业后,于1921年初创办《新社会报》和1922年5月复办《社会日报》的社址。

林白水在此工作生活期间,实现了他独立办报的夙愿。通过办报,将自己的追求和理想坦坦荡荡地公之于世,用自己如椽之笔把《社会日报》办成了“树改造报业之风声,做革新社会之前马”的报纸,报纸不仅无情地鞭挞、抨击民国政府的颓政败风,还非常关切平民生活。在当时引起社会广泛关注,《国闻周报》(第3卷第30期)称《社会日报》为 “苍头异军突起、报界风尚为之一变”。

《社会日报》是林白水创办的十余种报纸中最后的一种报纸。这段经历,是他一生中最为辉煌的岁月,最后他为这张报纸献出了宝贵的生命。他生活、办报所在的棉花头条1号的故居,以及他的办报理念和思想,都为后世留下了丰厚的文化遗产。

上世纪80年代,位于棉花头条1号的林白水故居被定为宣武区文物保护单位。2002年,故居在城市更新改造中拆除。2005年,原宣武区政府在故居原址上向北平移270米,按原布局和面积,依照修旧如旧的原则,将林白水故居复建在现址棉花巷2号。

2017年,椿树街道工委、办事处多方协调并投资对林白水故居进行了整修改造,按照古建文物活化利用的标准,把这个记录了历史沧桑的地方,拓展成全国首个“社区图书馆加博物馆”的市民文化活动空间,就这样“椿树书苑”正式挂牌面世。椿树街道把这座老宅作为公共图书馆和林白水烈士纪念馆免费向公众开放。我家也就又多了一处书香四溢同时还有红色故事的好街坊。

2021年椿树街道在充分满足公共阅读和开展文化活动的基础上,为进一步丰富故居内容,更加充分地体现红色资源的社会价值,对故居内林白水纪念馆进行了升级改造。升级改造后,林白水纪念馆设在了院子的北房,纪念馆展陈通过详实的图片和文字资料,用心、用情讲述了林白水烈士以身殉国的感人故事,再现了革命烈士的光辉一生。

现在身处闹市的这个小院子,已经成为一处资料详实、脉络清晰的红色教育基地。众多的读者和游客参观后评价故居说:

到林白水故居参观,小孩听故事,长见识;大人看节操,受教育。

了解一次革命烈士的英雄事迹,为孩子立下一座人生的灯塔……

此后,各大媒体也报道了林白水故居,其影响力日益扩大。据统计,林白水故居每年接待个人和团体参观瞻仰约1万多人次;多所大学把开学第一课选在了这里……

如今,我们这个街坊的门前可热闹了:来参观的、读书的、拍照的,络绎不绝。我们为有这样的好街坊自豪。

书苑常举办各类文化活动

热了的书房

自2017年街道把公共图书馆“椿树书苑”融入在故居后,作为与林白水故居毗邻多年的老街坊,我感触最深的还是大家读书太方便了,老街坊们都亲切地称“椿树书苑”是咱“自家的书房”。

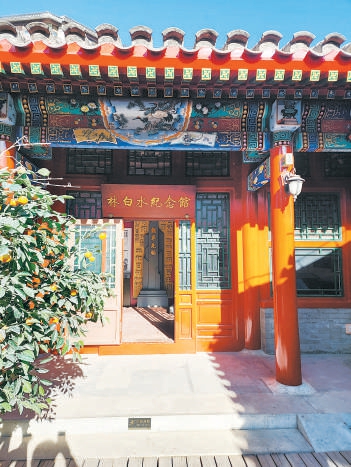

穿过人来人往的胡同,从院子的北门也就是书苑的入口拾阶而上,轻轻推开朱红色的院门,步入庭院廊道,整个院子就慢慢呈现在你面前。这是一个标准的二进四合院,占地面积365平方米,相继映入眼帘的是朱红色梁柱和朱红墨绿相间的门窗,青砖黛瓦、画栋雕梁。梁上彩绘色泽饱满,绘画工艺栩栩如生。这些画作大多以明秀清朗、富贵吉祥的山水和花鸟为主题,蕴含着人们对未来生活祥瑞安康的期许。

书苑的北院分别设有亲子的儿童阅览和党建书房两个阅览室,南院的正房和倒座房分别设有两个阅览活动室,这两个活动室面积较大,书苑里的活动大都在这里开展。

书苑阅览室的整体装修和布置清新典雅,古朴厚重的中式建筑风格配以洁白的落地窗纱,既调节了室内的光线,又柔化了整体氛围,到顶的实木书架和墨绿色的桌布以及复古的台灯,色调搭配更符合现代人审美需求。还有精心选配的绿植点缀其中,整体氛围更加温馨怡人,优美的环境里容纳着丰富的藏书,各个年龄阶段的读者都能在其中找到自己的喜好。

在这个精致朴素的阅读空间里,捧读一本佳作,会让您的心灵体会到远离尘嚣的宁静和安详。

读书累了,您可以在院子里的藤椅上小坐,望一望四角的天空,享受一份难得的清静,品味一缕淡淡的书香。

随着林白水故居的影响扩大,书苑的环境越来越好,我们“自家的书房”的热度也在不断提升。阅览区域几乎坐满了读者:有正在享受漫长假期的中小学生,也有来这里上网课做练习的“备考一族”,甚至还有前来处理工作的商务人士。

书苑除了满足读者阅读,也会为读者带来各类人文活动,包括有关文化、家庭教育等主题的各类讲座,编程活动以及名著导读等丰富多彩的活动,丰富了老街坊的文化生活。

推广普通话日,原中央电视总台的张悦老师来了,张悦老师以自身专业知识结合多年工作实践,给书苑的读者带来一堂关于普及普通话重要性的讲座。活动室原本只能容纳四十人左右,热情的读者和社区居民来了近六十人,室内容不下,就站在院里听;原定四十分钟的讲座讲了九十分钟,整个活动到中午十二点多才结束。

来书苑的不只是我们这些本地的老街坊老邻居,还有其他街道甚至于外区的热心读者和孩子来这参加活动或研学,偶尔也会有国外游学的学生来这里访问。

椿树书苑的人流热潮也促进了区域整体文化氛围的提升。知识的传递与共享,在这里得到了关注和重视。在大家共同努力下,椿树书苑获得2024年度“阅读北京·十佳优读空间”称号。

现在您要想来“咱家书房”得趁早,来晚了可没地儿。

椿树书苑大门

火了的对联

在了解了这个院子的前世今生后,还有一件趣事值得分享:自2021年春节开始,不少人发现这个院子门口常常更新对联,这引发了来此学习的读者和参观者的浓厚兴趣,大家对书苑不断更新的对联内容和变换的书法风格特别关注。

2021年春节,椿树书苑挂出一副贺岁对联,一改传统的贺岁内容,对联写道:“学知悟道临此境,读书明理在其中”。横批:“开卷有益”。这副对联引发了读者的浓厚兴趣,大家评价说,对联对仗工整,文字通俗易懂好记,妥妥的椿树书苑说明书。美中不足的是,这副对联是电脑字体印刷而成的,少了一些文化味。

椿树书苑的管理者像是摸透了关注者的心思,几个月后,书苑的大门上悄然换上了新对联。新对联是用高档红色洒金宣,临摹民国时期上海著名书法家唐驼的书体书写,对联为:“广祈多福,博览群书”。

唐驼原名唐成烈,因长期伏案写字,未注重正确的坐姿,造成弯腰驼背,于是他自改名字为“唐驼”。而他真实的名字,反倒被人遗忘。当时的上海有题额写匾的四大圣手,唐驼就是其中之一。唐驼的书法点画刚劲有力、爽利痛快,融欧、颜、柳等多家之长,结构严谨规整,中宫收紧,端庄大气又不乏灵动变化。

这副对联展示后,椿树书苑的读者圈反响热烈,几个月的时间,与椿树书苑门口对联相关的消息点击转发量达几十万次。此后,许多热心读者积极参与互动,把自己撰写或挑选的好对联送到书苑,供书苑选用。

椿树书苑也不负众望,至今陆续推出十几副对联,比如“读书养志,天道酬勤”,“无事此静坐,有福方读书”,“弘道养正,笃行致远”,“芝兰气味,湖海胸怀”等,这些楹联穿越时空,将文人的傲骨、哲思与诗意凝结于尺幅之间。它们不仅是古代文化的瑰宝,更是对现代人的温柔劝诫:在喧嚣中守护一片书斋净土,在功利间留存几分风雅情怀。

重读这些文字,仿佛与先贤对话,于笔墨疏密处窥见生命的从容,在字句起落处触摸文化的温度。

或许,这便是椿树书苑门口楹联火了的根源和意义吧。(刘跃福 本版图片 刘宇清 摄)