全媒记者炼成记X新锐记者说|学经济,当过文字摄影记者,现在做国传……

作者:黎寒池

我是黎寒池,经济学国际贸易专业毕业跨界新闻。从业16年,我坚守在新闻第一线,逐渐掌握“能写稿、会总结、能拍照、会摄像、能剪辑、会编辑”的职业技能,完成了从新闻新人、摄影小白到国际传播工作者的转变。

(一)

2008年,我手握经济学文凭,带着对摄影的热爱考入柳州日报社。

初入行时,报社总编辑告诉我们:“好镜头永远长在好故事上。”当时柳州日报社提出:融媒体语境下,摄影记者要从以前拿起相机干活,转变为先拿本子采访再拿相机拍照。我成为这一号召的实践者,也是受益者。

在此期间,我先成为一名文字记者,参与突发事件、社会调查、时政报道、深度新闻等策划和采写,在文字淬炼中领悟新闻真谛。

两年后,我转型为一名专职摄影记者,还被推荐成为新华社的签约摄影师。扎实的文字采写基本功,让摄影道路越走越宽。

2011年11月26日晚,我“扫街”时意外发现一条新闻:3岁女童小燕子7个月大时被确诊为脑积水、脑部发育不良,属于严重脑瘫患儿。其母华青为了给女儿治病,每天晚上骑车带女儿在街头卖唱。

从街头卖唱到病房守候,我们连续数日跟踪拍摄,以《“卖唱妈妈”要用歌声让女儿站起来!她的歌为脑瘫的3岁女儿而唱,她用歌声为女儿换取治疗费用》为题刊发视觉专题。2天时间里,全国几十家报纸和网站刊发转载该组图片专题。

那时我意识到:影像的力量不在于技术参数,而在能否捕捉人性的微光。

(二)

媒体融合浪潮袭来,我主动请缨向全媒记者转型。

基层一线是我的“主战场”。这些年,我深入柳州市86个乡镇及大部分村庄,追寻一个个家庭、一个个群体……记录他们在脱贫路上的变迁,我也完成了从摄影记者向全媒记者的转变。

2019年1月,柳州日报社策划推出“决胜2020——脱贫进行时”影像报告栏目,派出4路记者,分别到柳州三江侗族自治县良口乡燕茶村、融安县大良镇古兰村、融水苗族自治县拱洞乡龙令村、柳江区易地扶贫搬迁安置点老乡家园等地蹲点采访。

我选择前往最偏远的深度贫困村——三江侗族自治县良口乡燕茶村蹲点。2年时间里,我与燕茶村村民同吃同住同劳动,拍摄了3万多张照片和超400G视频,在《柳州日报》播发100多个专版。同时,我牵头成立项目组,在蹲点基础上推出短视频作品《“侗”力之音》,全景呈现燕茶村脱贫动人故事。相关摄影作品《聋哑绣娘的“脱贫路”》、短视频《“侗”力之音》等获评广西新闻奖一等奖,并被广西记协推荐参评中国新闻奖。

走基层的经历让我更加明白——全媒体不是技术堆砌,而是一种多维叙事生态,就像用文字勾勒骨骼、图片灌注血肉、短视频激活神经。唯有如此,新闻才能从“传播”升华为“共情”。

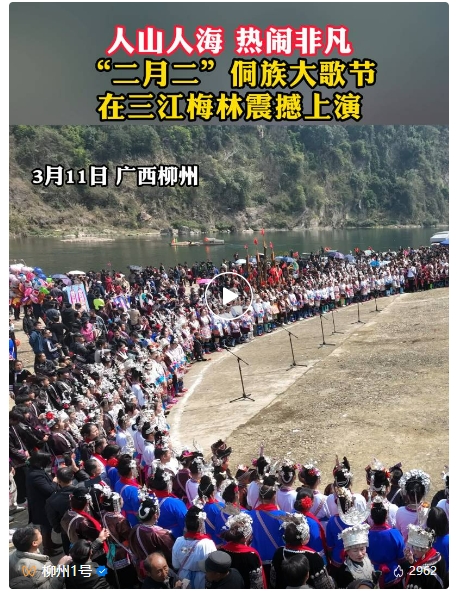

2021年初,单位支持我成立了“黎视觉工作室”,并在全媒体平台开设个人专栏《黎视觉》。“黎视觉”工作室着力向海内外推介以“一车一水一花一粉”为标识的柳州城市名片,和以“壮歌、苗节、瑶舞、侗楼”为代表的柳州民族风情,运用图文、短视频等形式讲好、讲活具有丰富本土文化特色的中国故事。目前,《黎视觉》专栏已在纸媒平台发稿250多个专版,在新媒体平台累计发稿400多篇(条)。

(三)

近年来,柳州日报社建立相关机制,鼓励我以视觉为抓手,用好内宣资源,开展外宣工作,让外宣发展与内宣形成互补,推动媒体深度融合。

彼时,我以新华社签约摄影师身份,先后播发多张照片。一些照片被翻译成外文,刊发在《人民日报》(海外版)的视觉专题上。这些传播实践,为接下来我的第三次突破提供了基础。

2021年8月起,由柳州日报社总编辑牵头成立项目组,我作为负责人,以项目制形式组建起集翻译、采编、摄制能力于一身的国际传播小组,凭借视觉优势,与各家央级媒体携手,建立联动合作模式,开展国际传播。

3年多来,我们团队与英国美食博主苏菲、尼日利亚网红博主博密、印度尼西亚文化博主叶娜雅、印度设计师拉曼等多名国际友人合作,先后打造10部国际传播作品。此外,在Facebook、Instagram、Youtube、X、TikTok等海外社交媒体平台上开通“Amazing Liuzhou”账号,通过开展“精品创作+海外矩阵传播”等系列品牌活动,摸索出“地方IP+国际表达”的传播密码——用世界听得懂的语言,讲独一无二的中国故事。

例如,2022年5月,为将柳州螺蛳粉从路边摊变为全球“网红”,打造更具海外传播影响力的国际传播精品,我们团队与中国日报社联合打造中英文短视频《粉红天下——一碗中国米粉的逆袭(Liuzhou Luosifen:A Surprise Treat for the World)》。

合作过程中,我们积极发挥视觉优势,负责拍摄、制作等重要环节,中国日报社则组织多名国际版外籍编辑形成翻译小组,对作品进行英文翻译,联合推出了中英双语解说版的作品。在中国日报社海外传播平台的推动下,作品发布后迅速引发讨论热潮,境内外200多家媒体转载,传播效果显著。

2022年11月,柳州市融媒体中心挂牌成立后,国际传播小组升级为柳州市国际传播工作室,让地方媒体与中央主要媒体联动合作传播的模式继续深化。

经过3年多转型探索,得益于柳州市委宣传部建立的“名企外宣”机制,我的新闻视角逐渐从地方小城走向了国际舞台。不仅参与编辑维护的海外社交平台“AmazingLiuzhou”账号总粉丝量突破20万,产出多条阅读量超千万的爆款传播产品,作为主创人员参与打造的10部国际传播作品,也多次获广西新闻奖一、二等奖,4次获中国外文局主办的“第三只眼看中国”国际短视频大赛和“讲好中国故事”创意传播国际大赛一、二等奖。

此外,柳州市国际传播工作室海外“破圈”经验入选中国记协“我的工作室”栏目。3部国际传播作品《“彩调窝”里开“洋腔”》《一百年·一座桥·五代人》《追“锋”60年》,三次入选中国记协“我的代表作”栏目。

(四)

传播的形态在变,但新闻人的初心依然。

回望16年的跨界之路,我愈发坚信:全媒体时代需要的不仅仅是面面俱到的“六边形战士”,更是能在跨界中守住新闻初心的“多边形思考者”。

16年来,在边学习边实践的过程中,我积极参与对外话语体系研究,先后撰写12篇国际传播相关论文,采制新闻先后60多次获评各类新闻奖,我也收获了广西壮族自治区优秀共产党员、广西文化青年拔尖人才等10余项个人荣誉。

如今,站在新起点,我时常想起那个在街头捕捉温暖的夜晚。正如那碗走向世界的螺蛳粉,地方新闻人的“破圈”之道,在于既葆有“酸笋”般的当地特色,又掌握国际化的“烹饪”技艺。

这条路也许现在还看不到终点,但我将继续以跨界者的姿态探索奋进。