我在现场丨从一张照片发现好故事,是一种本事

本文作者:俞凡 傅超杰 唐嫣然

(一)

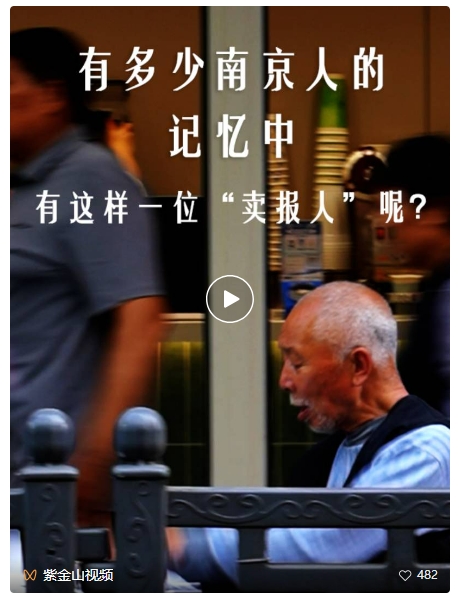

2025年4月中旬,我们无意间在网上看到一张照片:一位卖报老人身着旧布衫守在摊位前,佝偻着背整理报纸……我们被这形象吸引,那正是深植于南京人记忆中新街口天桥下卖报人的模样。

照片拍摄于南京科巷附近。科巷是南京一个网红打卡地,周围潮牌店铺林立,手持奶茶的时尚男女与老人的简易报摊形成鲜明对比。

这种极具反差感的画面叠加童年“回忆杀”,点燃了我们作为记者的本能:在移动传播时代,老人为何还要坚持卖报纸?

南京报业传媒集团在推进系统性变革中,一直强调记者不能忘本。传播形式怎么变,也不能丢了蹲点调研这个法宝,只有不断增强“四力”才能拿出更有传播力的作品。

为了让报道更真实,我们决定打破传统人物故事报道模式和摄制手法:使用手机及手持口袋镜头竖屏拍摄,让观众跟随镜头从“旁观者”到“亲历者”,一步步走进老人的世界。

在前期准备工作中,我们还搜索了大量网友评论,想从网友的视角提一些问题,使内容更符合网络传播特征。

在收集线索过程中我们发现,不少网友曾在南京多地见过这位卖报老人。我们便按网友提及的时间、点位分多组展开蹲守。

(二)

4月16日,我们按计划前往网友提及的多个点位进行蹲守。下午4点,蹲守在科巷其中一个点位的同事发现了老人,我们立马赶到这里,这也是我们第一次和老人正式见面——

老人名叫白秋逸,正骑着堆满报纸和刊物的三轮车拐过街角,随之而来的是一声声倔强的吆喝。

我们没有上前,而是远远观察了一段时间。只见老人身着袖口布满白色灰尘的夹克,颤颤巍巍地从车上走下,脚似乎有些使不上力。他歪歪扭扭地从车上取下报刊,将它们依次在桌上铺好,有当天的各类报纸,也有一些最新的文学及生活类期刊。整个过程中,他的嘴里一直吆喝着“卖报,卖报”。

白爷爷摆摊前,原本坐着的一位阿姨起身让位给他。我们上前询问得知,阿姨姓吴,是白爷爷多年的邻居,时常来替他占位。

提起白爷爷,吴阿姨眼中漾起了辛酸,她说白爷爷从小患有脑膜炎,一生未娶,也无儿无女,每天都会来这里卖报……

话音未落,耳边再次传来老人沙哑却执着的吆喝声。我们走向他,开始和他聊天:“爷爷,我们可以聊聊吗?您在这里卖报多少年啦?”白爷爷示意我们在身边坐下:“卖报已经40年咯”,他的声音有些颤抖,用手不停地整理着厚厚的报纸。我们接着问:“为什么可以坚持这么多年?”他解释道:“已经习惯了”。

经过两个多小时交谈,我们逐渐了解老人40年的轨迹。他辗转于南京大街小巷,待得最久的地方是新街口天桥与科巷。他说,现在赚不到钱,但就是放不下卖报这件事。

几周前,南京刮了很大的风,也一直在下雨,我们问他:“那几天您没出摊吧?”老人腰杆忽地挺直,斩钉截铁地说:“照样来,不管刮风还是下雨我都来,下雨我就打个伞在角落卖。”那一刹,我们的心被狠狠击中,一种酸涩的滋味蔓延开。这份坚守源于热爱,而这份热爱支撑着老人抵挡千难万难。

(三)

4月18日下午,我们开启第2次蹲守拍摄,提前来到白爷爷的卖报摊,采访卖报摊旁奶茶店的店员小伙。知晓我们来意后,他笑着说:“好几年了,有不少人会特意跑来照顾白爷爷生意,有的甚至会来给他买爱喝的奶茶……”说罢,我们发现他眼眶似乎有些湿润,问他怎么了,他也只是看着远处的座椅说:“老爷爷他挺不容易的”。

下午4点左右,我们远远听见阵阵铃铛声,白爷爷来了。这次我们选择在远处观察,看看人们如何与白爷爷互动。在几小时等待中,我们发现白爷爷时不时会趴伏在桌子上休息,但只要耳边响起脚步声,他便会突然惊醒,吆喝“卖报,卖报”。

傍晚6时许,我们等来了两位“忠实读者”李先生与郭先生。他们表示,白爷爷是他们人生道路上的宝贵记忆,因此会时常来照顾生意。“一方面是觉得老人家不容易,另一方面也是想守护这份情怀。”

随着高峰期到来,人流量明显比之前大了很多,白爷爷的吆喝声更大了。这时,又来了两位前来挑选报纸的老人。他们说,只要是在科巷附近买菜,他们都会到这里来买几份报纸。

这份温情打动了我们——善意不是一定要宏大的叙事,也许,它就是我们日常生活中对一个个细微末节的一次次感动。

(四)

当晚,我们连夜整理素材,发现虽然内容足够,但总感觉缺点什么。我们决定开启第3次拍摄。

4月19日,我们手持着口袋相机通过“一镜到底”的方式穿过熙熙攘攘的人流,镜头对准正在收拾着铺满报刊桌面的白爷爷,欣喜地说:“爷爷,您还记得我们吗?前几天来过……”一瞬间,他眼睛里泛起光亮,开心地笑了。

那一刻,我们终于明白缺点什么了——是白爷爷的笑容。

剪辑时,我们保留了第3次见面时他的笑容,用他说的“我会一直卖下去”作结,也是对追寻他故事的一个完美收尾。

视频发布后的反响远超预期。有网友留言:“看哭了,想起小时候爷爷带我买报纸的日子”;也有年轻人专程前往科巷,买一份报纸,圆童年一份遗憾。这些反馈让我意识到,记者不仅是百姓故事的讲述者,更是时代风云的记录者。

老人的不变初心,让我们充满温暖。新闻工作者的初心,也应该是引领我们继续行走在城市角落的基石。用真诚耐心寻找那些值得被珍藏的故事,用真情实感传播这些感动你我的好故事,我们一直在路上。