赵超构全家福。前排左起:刘化丁、赵超构;后排左起:赵东戬、赵东戡、赵静男。此时赵刘芭还未出生。 资料图片 摄于上世纪五十年代初

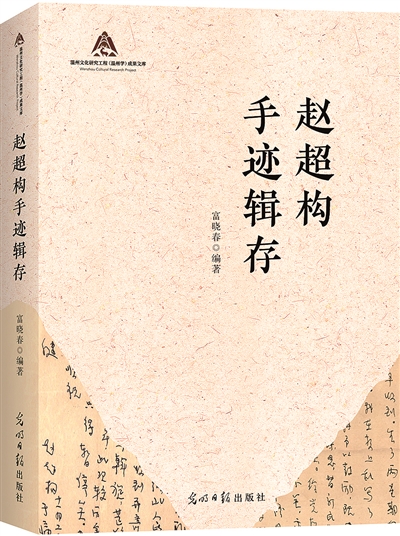

5月4日是温籍文化巨匠赵超构诞辰115周年,为纪念这位晚报泰斗、杂文大家,赵超构的文成老乡、温州文化人富晓春将几十年搜集的赵超构手迹汇集成书,近日由光明日报出版社出版发行。此书是文成县文化精品扶持项目和温州市社科重点出版项目,并被列入“温州文化研究工程(温州学)成果文库”。这也是富晓春继《报人赵超构》(2017年)、《赵超构书信往事》(2020年)之后出版的第三部赵超构研究专著。

赵超构(1910—1992),笔名林放,温州文成人。新中国成立后,曾长期主持上海《新民晚报》工作,他提出的“飞入寻常百姓家”“短些,广些,软些”等一系列办报理念,奠定了新中国晚报的理论基石。

《赵超构手迹辑存》汇集赵超构一生中目前能找到的手迹,其中林放杂文手稿和起草的关于晚报改革方案,可谓绝无仅有。全书分为四辑:一是题词,二是手稿,三是信函,四是其他,共收入赵超构或与他有关的手迹132件,其中题词48件、手稿21篇、信函44封、其他19件。从这些珍贵的手迹中,可以窥见其字里行间贯穿半个世纪的新闻生涯及起伏跌宕的人生过往,还有那力透纸背的人间至情和家国情怀。

去年年中,富晓春将此书书稿送给温籍报人、新民晚报总编辑缪克构,请他写序,结果引起其浓厚的兴趣。新民晚报邀请富晓春担任学术顾问,由新民报人、资深策展人李天扬策展,于去年9月份在上海先行举办了一场“林放不老——赵超构手迹暨《延安一月》出版八十周年展览”,引起了很大的社会反响。10月底展览结束前,富晓春和李天扬受邀在中国近现代新闻出版博物馆作了一场题为《95张老照片看林放——一代报人赵超构的新闻人生》的讲座,受到了读者的欢迎。

在该书的序中,缪克构写道:“数月来,我一边在读富晓春这部《赵超构手迹辑存》书稿,一边在筹备‘林放不老——赵超构手迹暨《延安一月》出版八十周年展览’。我所接触到的史料,已经大大超出了《赵超构手迹辑存》的范围;我所理解的赵超构,也已远远地超出了原先的认定。但是,这丝毫不影响我对富晓春这部新著的欣赏。他所做的基础性的,又有开创性意义的赵超构研究工作,必将为中国新闻史留下浓墨重彩的一笔。”

寻找——

富晓春和赵超构的外婆同村(今文成县西坑畲族镇梧溪村),和赵超构的母亲是同姓的族亲。所以富晓春打小就知道:“我们文成出了两个大人物,一个是古代的刘伯温,一个是现代的赵超构。赵超老在我的心里是很大很大的人物,但同时他又与我很近很近。”

因缘巧合,二十多年前,富晓春踏上了研究赵超构这位自小仰慕的大人物的道路。从此他就像是一个苦行僧,一直奔走在修行的路上。他凭借一己之力,将散佚于公藏机构、私人藏家、赵家后人亲戚以及书山文海中的赵超构遗迹搜罗过来,再予以认真考证、评注、解惑,对一些重要的新闻事件或人生过往,他还专门作了详尽的“延伸解读”。

富晓春说,收入这本书的赵超构手迹,让他最得意的有这么几件。一是“飞入寻常百姓家”和“宣传政策,传播知识,移风易俗,丰富生活”16字办报方针,这基本囊括了赵超构一生孜孜以求的办报思想。但也留有遗憾,就是他至今没能找到有关“短、广、软”的手迹。二是“说真话”。这是他无意中从一篇文章中发现的线索,当时上海的赵超构手迹展览正在布展,他当即告诉了策展人李天扬。他们立即找到了年届九十的《新华日报》老报人支德裕,从他手中拿到了赵超构的题词。富晓春说:“这是一本普普通通的工作笔记本,‘说真话’三个字小小的很不起眼,却承载了赵超构与老朋友巴金共同坚守的精神底色与社会担当。”

随着富晓春研究赵超构的不断深入,他“赵超构研究专家”的名头不胫而走。一些文友发现线索或手头有赵超构的遗存,便会主动告诉他。富晓春说:“有一天,一位不认识的网友‘石头当成玉’在公众号上给我私信,称他手上有一封赵超老致徐开垒的信,可以提供给我。徐开垒是上海著名的作家,曾在《文汇报》副刊担任主编,与赵超构有过交往。我急忙给对方私信,却不见回音。后来,我在一个书信群里闲逛,竟无意间搜到了‘石头当成玉’,便赶紧加了他。原来对方本名马国平,他是徐开垒的二女婿,喜欢收藏与写作。当我向他提出可否将此信发我一用,他满口答应,还说:‘你是赵超构遗存集大成者,东西到你手上可发挥大作用。’”

当然,也有空欢喜的时候。网友“现代文学史料藏馆”在富晓春的公众号上留言,称他家里收藏有几千张林放杂文手稿。这意外之喜让富晓春激动得双手颤抖:“要知道,自从赵超构100周年诞辰时,我从上海档案馆弄到21篇仿真手稿,至今已寻找了整整15年,没有任何其他收获。后来这批仿真手稿在梧溪赵超构出生地展出后,因岁月侵蚀逐渐发黄变脆,也有遗失。幸好我事先已请人用扫描机录制了一份电子文本,但由于当时的条件所限,加上扫描时没注意,部分电子文件像素不高且少页或掉字。现在一下子听说有几千张林放杂文手稿,怎不令我激动?”他想方设法找到对方,原来对方姓瞿名永发,是上海十大藏书家之一。去年10月,富晓春兴冲冲坐动车赶到上海,却发现这批手稿不是赵超构的手迹,而是别人誊抄的林放杂文。

就是在这样经年累月的寻寻觅觅中,有时欢喜,有时失落,有时激动,有时惆怅,富晓春一点一滴地寻找着与赵超构相关的蛛丝马迹……

感怀——

每本书的出版,都凝结着富晓春的心血,而在他心里:“每本书的出版,都离不开无数默默的助推者,是他们的担当与无私的帮助,让我完成一件件大事。”

让他一直感念的“刘芭姐”,是赵超构最疼爱的小女儿。“刘芭姐身患恶疾,但她一直惦记着我,将家里留有她父亲手迹的书籍赠我作纪念;在她弥留之际,还交代家人将图片资料交付我,希望我能帮她去完成未竟的心愿。”富晓春说,他永远忘不了刘芭姐的叮嘱:“晓春,你一定要多写我父亲,你写的每一行字、每一篇文章,所做的每一件事,都是在为我父亲回家铺路。他老人家年少离家,直到晚年也没能回家。现在他‘闲’了,可以回家了。家乡,永远是他老人家最好的归宿。”

刘芭过世以后,赵超构后人中与富晓春走得最近的人是刘芭的爱人陈舜胜。他是上海海洋大学的教授、硕士生导师,教务工作十分繁忙。富晓春说,遇到困难或疑难之事,第一个想到要找的人就是他。陈教授与赵超老共同生活多年,翁婿之间经常谈论中国历史和传统文化,他肚子里装的全是老人留给他的“干货”。他对富晓春可谓有求必应,大到申报研究课题,小到辨认手迹中的某一个字。陈教授总是热情地接待他,不厌其烦地帮他解决实际问题。

2019年清明节前后,因为接受央视采访,富晓春陪同赵超构的孙子、高级工程师赵丰走访了赵超构故居和出生地。当时,富晓春正在撰写《赵超构书信往事》,赵丰说家里刚好收藏着十多封爷爷写给他的亲笔信,还讲述了许多信件背后的亲情故事,让富晓春第一次感受到了“一位外表冷酷而内心温热的文化长者最柔软的一面”。

从此,他与赵丰一直保持着联系,出差到了上海也找他聊天。“前年春节,当我们再一次聊到他的爷爷时,他与刘芭姐的想法不谋而合:让爷爷回文成老家‘安家落户’。”赵丰表示,要将手头收藏了三四十年的爷爷写给他的书信无偿捐献给文成县。

富晓春说,《赵超构手迹辑存》其实早在2022年年底,就已经基本完成编撰。然而,由于经费等方面原因,后续的出版工作很难推进。“文成县社科联的赵雪微主席,是我早年在文成报社的同事,也是在赵超构故乡龙川土生土长的文化人,她为这本书的出版奔走呼号,始终不轻言放弃。在她和社科联有关人员的敦促下,我向文成县、温州市社科联申报了课题,得到了文成县委宣传部、温州市社科联领导的重视和支持。”富晓春说,这本书被先后列入文成县文化精品扶持项目和温州市社科学术著作重点资助出版项目,终于得以顺利出版。

“要感谢的人太多了,”富晓春说,“我还要感谢我爱人林晓萍对我事业上的支持。在家里我是一个‘甩手掌柜’,吃喝拉撒全依仗她。她包揽了家里家外的一切,图的就是让我能够安心完成书稿。”

前行——

今年60出头的富晓春,依然像以往一样保持着自律而勤勉的工作状态——“除了偶尔去旅游、参加活动外,均窝在家。每天6点起床工作,至8点半早餐,去楼下公园走一大圈,10点半回家继续工作。中餐后午睡,睡醒工作。晚上也是。”

他推掉了诸多社会活动和头衔,“只留一个职务——赵超构研究会会长。”富晓春说,“我把研究赵超构当作一种养老的休闲方式,我享受这独处的时光,开心自得。”

“赵超构研究三部曲”已然完成,他眼下正全力以赴忙碌的是下一个宏大的目标——撰写《赵超构年谱》。

富晓春说,在写作《报人赵超构》时,他按惯例先整理了一个简单的年谱,附录在书的后面。出版第二部《赵超构书信往事》时,他手头积攒的赵超构年谱,竟然已有三五万字。一位在年谱编撰领域有所建树的同道一再鼓动他:“你可单独成书了。”

就这样,原本未列入写作计划的《赵超构年谱》,随着年谱素材累积的壮大,富晓春开始动心,有意无意将精力倾斜到年谱上。“最枯燥的事是做年谱,每一字、每一事,都得找到出处。但最有意思的事也是做年谱,等于替谱主重新活了一遍。”在富晓春看来,“年谱是靠一砖一瓦堆砌而成的关乎人物命运的‘金字塔’,从其貌似平静或单一的表层下,足以窥见谱主宏大的家国情怀和时代大背景下波澜壮阔的风云际遇。特别是从这些繁复琐碎的细节和那些容易被忽略的历史缝隙间,我们可以重构或更新甚至于颠覆既有的历史叙述,从而映照和还原人物、事件和历史现场的本来面目。”目前,年谱一书书稿已写了80余万字。“这是我自己最看好的一部书。”

常年驻足于各地图书馆和档案馆,辗转于温州、上海、南京、重庆和成都等地,将大把的光阴“泡”在少人问津的故纸堆里——这在常人看来难以忍受的孤寂和乏味,富晓春却心无旁骛,乐在其中。

“英国作家毛姆在《月亮与六便士》一书中说,‘要记得在庸常的物质生活之上,还有更为迷人的精神世界。’这本书的诞生,便是我挣脱庸常的日子,在逼仄的空间暂且喘息之余,仰视‘夜空中的月亮’惊鸿的一瞥。它虽然不耀眼,但却‘散发着宁静又平和的光芒’。我坚信,在今后的日子里,它还会像头顶上一盏指引的灯,照耀着我前方的路,激励我继续求索,踽踽前行。”在《赵超构手迹辑存》的后记里,富晓春这样写道。(记者 潘虹)