2024年3月至2024年底,贵州省铜仁市融媒体中心申逸恺团队历时300多天,多次深入梵净山国家级自然保护区采访。他们以黔金丝猴“梵梵”在贵州梵净山国家级自然保护区再次诞崽为切入点,深入挖掘当地生态文明建设创新成果,先后采制播发18篇融媒体作品。

申逸恺向中国记协“文有新风”栏目来稿,分享经验思考。

本栏目长期征稿,征稿信息附文末。

文有新风丨哪家市融的报道,被三大央媒转走了?

本文作者:申逸恺

贵州梵净山,凭借独特地质结构与亚热带气候,成为黔金丝猴和梵净山冷杉等极危物种的唯一家园。2024年3月21日,黔金丝猴“梵梵”在贵州梵净山国家级自然保护区再次诞崽,标志人工繁育黔金丝猴取得新成果。

获知这一消息后,在总编辑勾文明的指导下,我立即组建报道团队,从2024年3月至12月31日,历时300多天,多次深入现场采访,先后推出《贵州梵净山黔金丝猴再添新丁》等18篇融媒体作品。该系列报道被人民日报、新华社、中央广播电视总台、中新社、中国日报、CGTN等主流媒体海内外平台转载,更得到中国驻瑞士大使馆等转发传播,相关话题在印度、西班牙等国家引发热议,全网互动超千万,传递中国生态文明建设的全球价值。

北京时间2024年4月10日21:01,中国驻瑞士大使馆在其海外社交软件X(原推特)官方账号同步转载报道《贵州梵净山黔金丝猴研究中心再添新丁》的新闻消息。

从选定主题到撰写文案,《贵州梵净山黔金丝猴再添新丁》系列融合报道时刻践行“四力”,成功形成一组“沾泥土、带露珠、冒热气”的作品。

(一)

“梵梵”第4次诞崽后,作为长期跟踪报道梵净山生态文明建设的本地记者,我敏锐意识到这件事的深层意义:它不仅关乎一个极危物种的存续,更折射出中国生态文明建设的系统性实践。

作为报道组主笔,我与团队成员高正燕、叶顺强、杨庆华、田儒贵、李鹤在策划会上理出一条时间轴:2016年梵净山启动生态移民搬迁、2021年商品林赎买政策落地、2023年“天地人”一体化监测网建成……

灵感来了!何不用新生命的诞生串起这一生态建设线索?

为了突破传统报道视角,我们确立了三重传播报道体系:

微观层面,以“新生命”为切入点,追踪“梵梵”家族的生命轨迹——金丝猴夫妻从受伤流浪到组建稳定家庭,在研究中心繁衍生息的故事;

中观层面,记录黔金丝猴研究中心科研团队的日常工作,通过“新生命取名”、母猴的“月子餐”、黔金丝猴种群档案、探秘黔金丝猴生活环境等选题,展现黔金丝猴的物种保护现状;

宏观层面,聚焦梵净山生态建设的具体成果,展现贵州坚持生态优先的绿色发展路径。

(二)

系列报道打破单一事件时效限制,以“再添新丁”为讲述起点,深入梵净山黔金丝猴研究中心,深挖生态保护故事与生态建设成果。

连续300多天的追踪报道中,我们记录下黔金丝猴研究中心“90后”研究员杨伟及团队的工作日常:为母猴定制“月子餐”,运用红外相机、网格化监测系统守护栖息地安全,与中科院、贵州林科院等开展物种保护深度合作……这些细节被转化为《丰富又营养,“梵梵”的“月子餐”大公开!》等报道。

2024年12月13日,贵州梵净山国家级自然保护区管理局野生动物救护中心工作人员在开展巡逻工作。(叶顺强 摄)

我们跟随黔金丝猴研究中心科研团队深入梵净山核心区多个监测站,见证“天(卫星)+空(无人机)+地(红外相机)+人(网格巡护)”四位一体监测体系。通过走访生态移民搬迁村落,记录下村民从“伐木者”到“护林员”的身份转变;在商品林赎买示范区,我们拍摄并学习了退耕还林后新生的百余种猴群食源植物。这些故事,最终采写为《铜仁:千般呵护“地球独生子”》等报道。

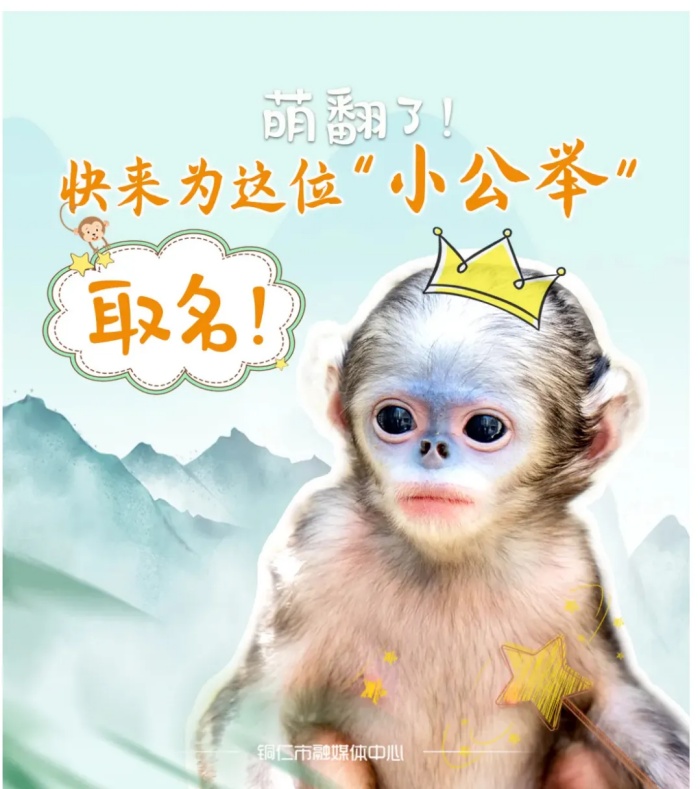

为了吸引受众、增强互动,我们推出《萌翻了!快来为这位“小公举”取名》,全网征集新生黔金丝猴的名字。这一活动贯穿系列报道始终,国内外网友都参与其中,最终经过和幼猴的日常管理与饲养人员的筛选与讨论,“梵晓晓”成为新生幼猴的名字。这一命名既延续家族谱系,也让公众从新闻的旁观者转变为生态治理的参与者。

我们还在呈现形式上展开探索,总结出“科研语言—新闻语言—大众语言”的转换公式。比如,《关于黔金丝猴你知道多少?》,用生动的组图和诙谐的语言向公众科普黔金丝猴的物种特性;《梵净山,你好!——探秘黔金丝猴栖息地》更是对梵净山的生态文明建设和生态价值作了“全景展示”。

(三)

回顾《贵州梵净山黔金丝猴再添新丁》系列融合报道,有以下经验:

脚力:扎根一线,捕捉生态保护的“泥土气”。新闻工作者必须去现场,实地探访当地生态保护的方方面面,才能让报道充满生命力和现场感。

眼力:以小见大,洞察生态叙事的全局意义。我们的系列融合报道并未局限于“诞崽”单一事件,而是以“诞崽”为切口,串联起物种濒危现状、人工繁育突破、栖息地修复工程等议题,展现贵州生态文明建设出新绩的生动实践。只有发挥从现象到本质的观察力,才能彰显新闻人“见微知著”的专业素养。

脑力:深度思考,架起科学与公众的桥梁。报道引入专家视角,如对话黔金丝猴保护专家冉景丞,解读“生态廊道”建设的必要性;通过多组科普长图海报,将晦涩的科学知识转化为大众可理解的“生态故事”。只有对复杂信息进行梳理与再创造,才能锻炼新闻人“化繁为简”的思考力,增强作品传播力。

笔力:融合创新,打造全媒体传播新范式。系列融合报道突破传统文本局限,特别是“征名活动”采用“图文+视频+海报+互动投票”的形式,通过多平台发动全球网友参与。在媒体深度融合的当下,在“破圈”上下功夫,坚持正确舆论导向,增强新闻作品的吸引力和感染力。

本次报道,我深刻体会到:新闻从不缺好素材,缺的是对观察的用心、细心与决心。那只蜷缩在母亲怀中的黔金丝猴幼崽,既是贵州梵净山生态文明建设的微观镜像,更是中国式现代化道路的生动注脚。

2024年4月2日,在贵州梵净山国家级自然保护区管理局野生动物救护中心(黔金丝猴研究中心)拍摄的黔金丝猴一家。(叶顺强 摄)