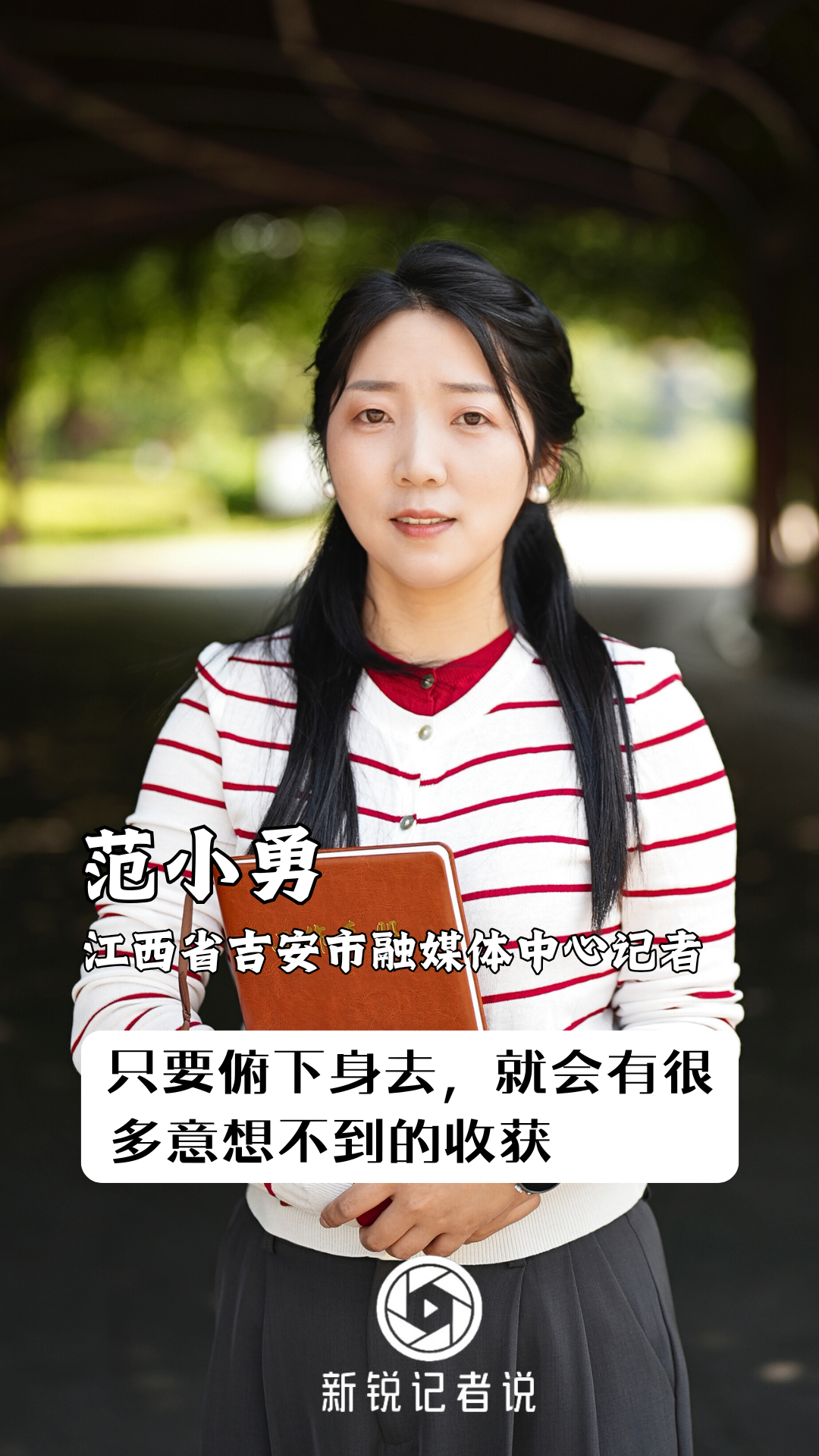

走街串巷挖选题,深入基层找切口……今年是江西省吉安市融媒体中心记者范小勇从事新闻工作的第10年。从非科班出身的“小白”到找准业务方向、享受新闻乐趣的全媒记者,她历经迷茫和磋磨,也收获荣誉和成长。

范小勇向中国记协“新锐记者说”栏目来稿,讲述经历思考。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

新锐记者说丨市融记者的小稿子,怎么上人民日报了?

本文作者:范小勇

我叫范小勇,一名“90”后记者,就职于江西省吉安市融媒体中心,今年是我奔走新闻一线的第10年。目前,我主要负责向中央级媒体供稿和国际传播工作,运营的海外社交账号粉丝量已突破10万。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

我在大学主修英语专业,原计划毕业后回老家江西省吉安市遂川县做一名英语教师。然而,大一寒假在吉安晚报社的一次实习经历,彻底改变了我的人生志向。

在吉安晚报社,我第一次接触报纸生产、认识记者岗位。一结缘,便爱上了新闻。此后,我通过在媒体单位实习、见习,不断积累经验,于2015年考进井冈山报社,正式成为一名记者。

刚入职时,因为没接受过系统的新闻教育,我缺乏扎实的理论基础。10年间,我好奇过、迷茫过、徘徊过,但一次次在田间小巷抓到的“活鱼”、一篇篇从“小角度小切口”报道的作品、一个个读者的点赞好评中,我找到了新闻工作的方向和乐趣,有了坚持下去的动力。

(一)

新闻这东西,只要俯下身去,就会有很多意想不到的收获。

今年3月28日,江西省吉安市安福县的一则学习教育材料吸引了我,里面有这样一句话:“没想到我们地处偏远山区也能享受送餐服务,幸福食堂的送餐服务,解决了我们一日三餐的难题呀。”

作为主攻向中央级媒体供稿的一线记者,我哪里还坐得住?核实该县确实有一个为老年人提供助餐服务的幸福食堂后,我请教了人民日报社的编辑。对方回答:听起来很有意思,值得一做。

次日一早,我驱车前往幸福食堂所在地——114公里外的安福县偏远山区小镇浒坑镇,展开深入采访。

一路上,我有些忐忑:全国有很多幸福食堂都经营不善,浒坑镇的这个会不会是假的?

我们的车子还未抵达,远远地就听到幸福食堂传来热闹的棋牌声、老人的交谈声,我终于放下心来。还不到上午11点,已经有19个老人聚在这里,边休闲娱乐边等开饭。

为了让幸福食堂持续发展下去,当地政府部门想了些办法:让养老院运营,“用一套人马,服务两套老人”,省时省力省成本。

4月10日,人民日报社刊发资讯《江西安福山区小镇推出为老人送餐服务》。浒坑镇一位干部给我打电话说:“这真是族谱上头一回呐。”这是玩笑,也是对我的认可。

4月13日,更为详细的稿件《安福深山社区上门为老人送热饭》在《井冈山报》登出。其后,我与同事再次前往幸福食堂,深入热气腾腾的厨房、给当地老人送热饭……拍摄制作了多媒体产品以及英文版国际传播作品。

一个如此小的选题,也值得反复潜下去观察、采访、挖掘,它反映了当地为民办实事的良好做法,有宣传价值,也有借鉴意义。

领导总是强调:要改文风、强“四力”,找小角度、抓小切口……我想,这次报道不正是如此吗?记者想要“捞活鱼”,唯有多走街串巷、深入基层一线。

(二)

今年,我的消息稿《一个也不落——偏僻山乡的公交故事》获得第三十二届江西新闻奖二等奖。这篇作品是采访其它选题的意外收获。

安福县是“四好农村路”全国示范县,去年10月底,我前往该县交通运输局采访。在了解该县公共交通建设的过程中,我在一段视频里发现,当地一辆40个座位的新国标公交车只坐了4位乘客。

我纳闷道:“怎么这么少乘客就发车?”

工作人员马上接过话茬:“这算很正常的啦,我们南乡片有一条线路,最近一个多月还要特意‘早出晚归’专门去接一个受伤的学生呢!”

班车还能“私人定制”?好奇心涌上心头,我当即决定:要去采访!

通过前期联系,我确定了受伤学生名叫小明,家住安福县金田乡啼鸡村。

几天后的凌晨6点,我跟随安福县融媒体中心记者赶到小明家中,记录班车接送小明的一天:早上,班车早早就停在小明家门口等待;下午,班车为接小明放学,推迟50分钟收车……

在车上,售票员告诉我这趟班车是停运几年后再次开通的,班车重新进村,村民还激动地放了鞭炮。

此次报道,行程紧密、睡眠不足、频繁晕车,但好故事就像一股源动力,推动着我向前、向前。

这是一个小小的民生故事,涉及农村交通建设、关怀留守儿童等许多议题。看到稿件在报纸上刊发,我激动了好久。这篇不足千字的消息稿,传递了一个小县城满满的温暖,受到领导、同事和不少读者的点赞与认可。

作为记者,我要去发现、报道这些暖心故事,号召更多人加入暖心行动。我相信,只有持续崇尚、宣传公益,才会感染更多人从事公益。这大概就是做新闻的魅力。

(三)

暖新闻聚焦社会温情,小切口、小角度更鼓舞感染人。在今天,如何一改大而全的材料味,找到故事、讲好故事?

2022年,我接到去江西中部一小山村——永丰县三坊乡下坊村采访“乡村振兴”主题的任务。

去之前,我觉得这就是一篇常规通讯,按照村庄“旧貌换新颜”的主题,大致搭好了稿件框架,似乎这里跟其他美丽乡村的做法很相似,并没有什么特别之处。

然而,惊喜总在一瞬间。第二天一早,一首“乡里乡气”的动听歌谣把我从梦中叫醒。原来,这是独属于下坊村的村歌,歌词提到下坊村从破旧村庄变成漂亮景区,提到村里发展的企业、扎根乡村的乡贤、新时代的乡风文明……

我的灵感突然迸发:何不就从这首村歌写起呢?

很快,我撰写完成稿件《偏僻下坊村有了专属村歌》,作品获得第二十五届江西报刊网络新闻奖三等奖。至今,该县领导提到新闻选题时,还会时不时夸赞这篇稿件。

要找选题、追时效,记者工作总是充满挑战。但对一桩桩新闻事件的挖掘,与一个个鲜活真实的采访对象的交往,能让我们拥有别人感受不到的快乐。做记者,辛苦但值得!