新时代,祖国各地建设了一个个标志性工程,各行各业取得了一系列历史性的成就。做好重大工程的全媒体报道,使之传得更开更广,鼓舞人民为中国式现代化多做贡献,是主流媒体的光荣使命和重要责任。

作为西部陆海新通道骨干工程,平陆运河是新中国成立以来第一条连通江海的大运河。2022年8月开工以来,近两万名建设者奋战在平陆运河建设一线,三大枢纽已全面进入船闸主体施工新阶段,一条世界级运河雄姿初显。2024年初夏时节,广西日报社派出十多名业务骨干组成的报道团队,深入采访,推出一批全景式、多维度、多样态的全媒体报道,全域呈现运河建设的宏大场景,生动阐释平陆运河的历史意义、时代意义和文化意义,唱响中国经济“光明论”,在社会上产生了重大而广泛的影响。这组报道刊发后,有新闻传播专家学者点评指出:“报道体现了强烈的时代意识。”“立足当下,回应社会关切,精准描绘了时代的精神图谱和建设者的精气神。”

这是一次深入基层、深入一线、深入现场的拉练采访,是一次体现“内容为王、传播为重”要求的采访报道,是广西日报社在转作风改文风、构建全媒体传播体系上向前迈出的一大步,为做好重大工程报道提供了重要启示。

策 划 先 行

做高人一筹的重大工程报道

做重大工程报道,必须在站位上高人一筹。不仅站在广西看广西,还要跳出广西看广西。2024年是新中国成立75周年,理当站在全国高度和重要时间节点加以考量。

修建平陆运河,是广西的机遇、中国的机遇,也是世界的机遇。记录好、报道好这一世纪工程,对于“强信心、稳预期、促发展”具有特殊意义。为了高标准做好此次重大主题报道,应该策划先行,周密部署,统筹推进。

从时度效考量,广西日报社将报道时间节点选择在青年、企石、马道三大枢纽全面进入船闸主体施工之际,确定了浓墨重彩的报道基调,通过推出高辨识度的重磅报道、专题专栏、融媒体产品,既传递了关于世纪工程的重要消息,更传递了开放发展的信心。

报道团队用一周时间搜集素材、专题学习相关政策文件,开展多次集中研讨,邀请相关部门负责人到报社做专题讲座并接受专题采访,深入了解运河概况,平陆运河建设的历史沿革、重大意义,建设中的难点及亮点等,在此基础上,制定了“1+1+10+N”的报道方案,即1篇主打稿、1篇评论员文章、10篇特写、N个短视频和新媒体产品。

聚 焦 动 态

做鲜活的行进式采访报道

做重大工程报道,必须动起来,通过记者行进式采访反映工程进展动态,用富有动感的新闻作品打动人、鼓舞人。

既“调”又“研”,带着问题去采访。重大主题的“重大”不言而喻,但要让报道入脑入心,就得从受众关心的问题和角度切入。这不仅有助于丰富重大主题的表现形式,更有助于拉近重大主题与受众之间的距离,使其深切感知到重大主题与实际生活之间的内在现实关联。

平陆运河从开工起,就是媒体宠儿,关于它的新闻不时见诸各类媒介。如何做到“人无我有,人有我优,人优我特”,避免报道陷入同质化泥淖?报社通过梳理前一阶段的媒体报道、开展互动调查,整理出一些受众普遍关心的问题,由此确立报道的方向和角度,既要回答好运河为什么建、怎么建、建成什么样,也要回答好运河建设瓶颈在哪里、最新进展如何、有哪些重大创新突破、将给生活带来哪些改变、哪些变化正在发生,力求使报道传递更多既新颖又贴近受众关注的新信息,见人见事、见思想见观点,达到叙事和情感“双重奏”的传播效果。

一路走来,报道团队真正将“调”与“研”紧密结合。白天,奔波在平陆运河建设工地,采访笔记,每人都是厚厚一大本;晚上,大家集中研讨,碰撞思路,交流看法,展开“头脑风暴”,每每讨论到深夜。渐渐地,主打稿的思路层次越来越清晰,10篇特写选题也在“风暴”中浮现成形。

2024年5月20日起,广西日报在头版推出专栏《行走平陆运河》,先后刊发10篇新闻特写。5月27日,广西日报头版连4版,刊发近万字报道《平陆运河进行曲》,并配发评论员文章《机遇运河》,将这次重大主题报道推向高潮。

主打稿《平陆运河进行曲》,分“‘问道’运河”“创新奔流”“逐梦安澜”三大部分,以“解放思想、创新求变,向海图强、开放发展”为主线,在时间和空间的纵深上全面系统地阐释平陆运河的重大意义、重大突破、重大布局。有学者点评说,报道谱写的是“进行曲”,却戴上了“望远镜”。

在此次重大主题报道中,《平陆运河进行曲》这个标题是点睛之笔。它并非产生于冥思苦想,而是在采访过程中油然而生,把一条河与进行曲联系在一起,是情与思的凝结。处在运河建设宏大场景中,被项目热火朝天的建设场景感染,想象着未来江面上千帆竞发、百舸争流的盛世景象,记者深感,平陆运河是一条带来发展机遇的河,也是一条干事创业的激情澎湃的河。奏响的,不正是解放思想、创新求变、向海图强、开放发展的进行曲吗?以意象写物象、物象传意象,在交叠错杂中,赋予这篇报道更加鲜明更为隽永的主题思想。

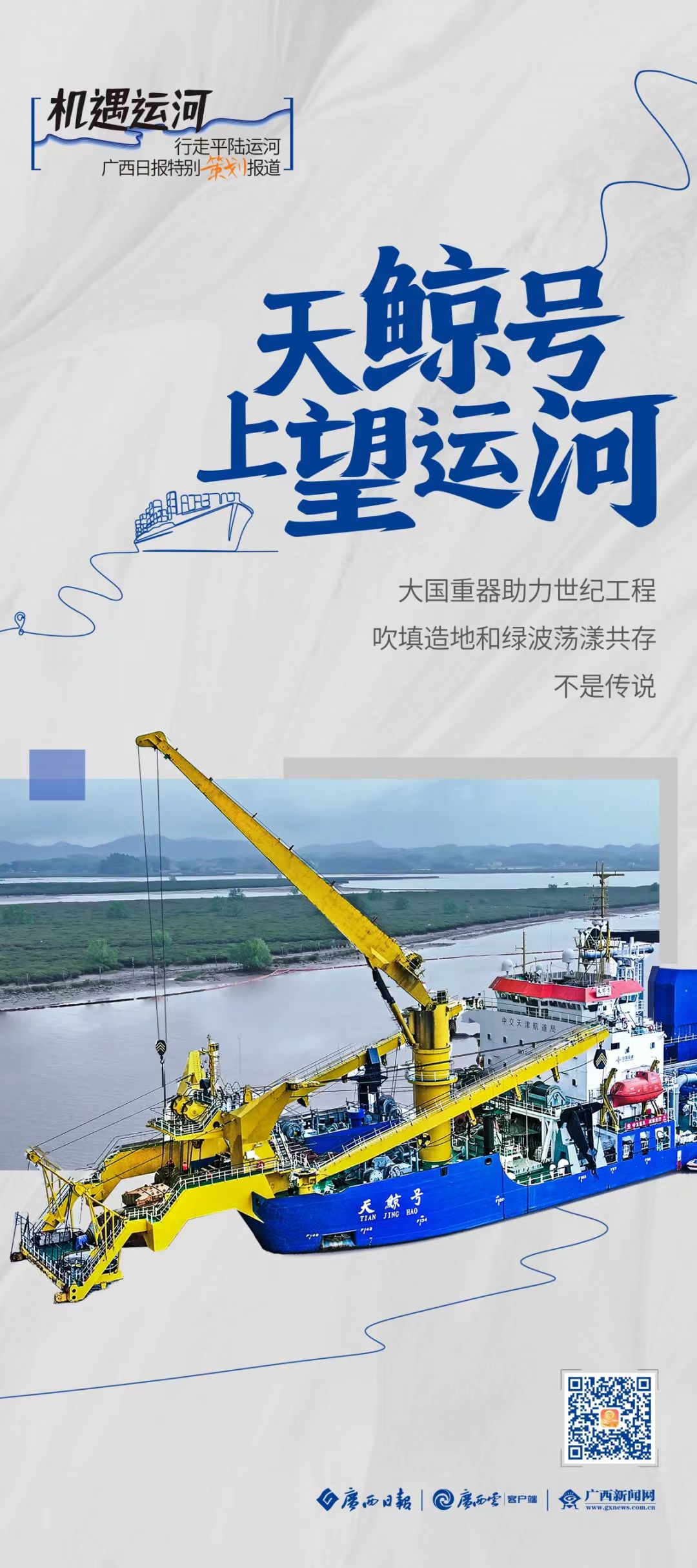

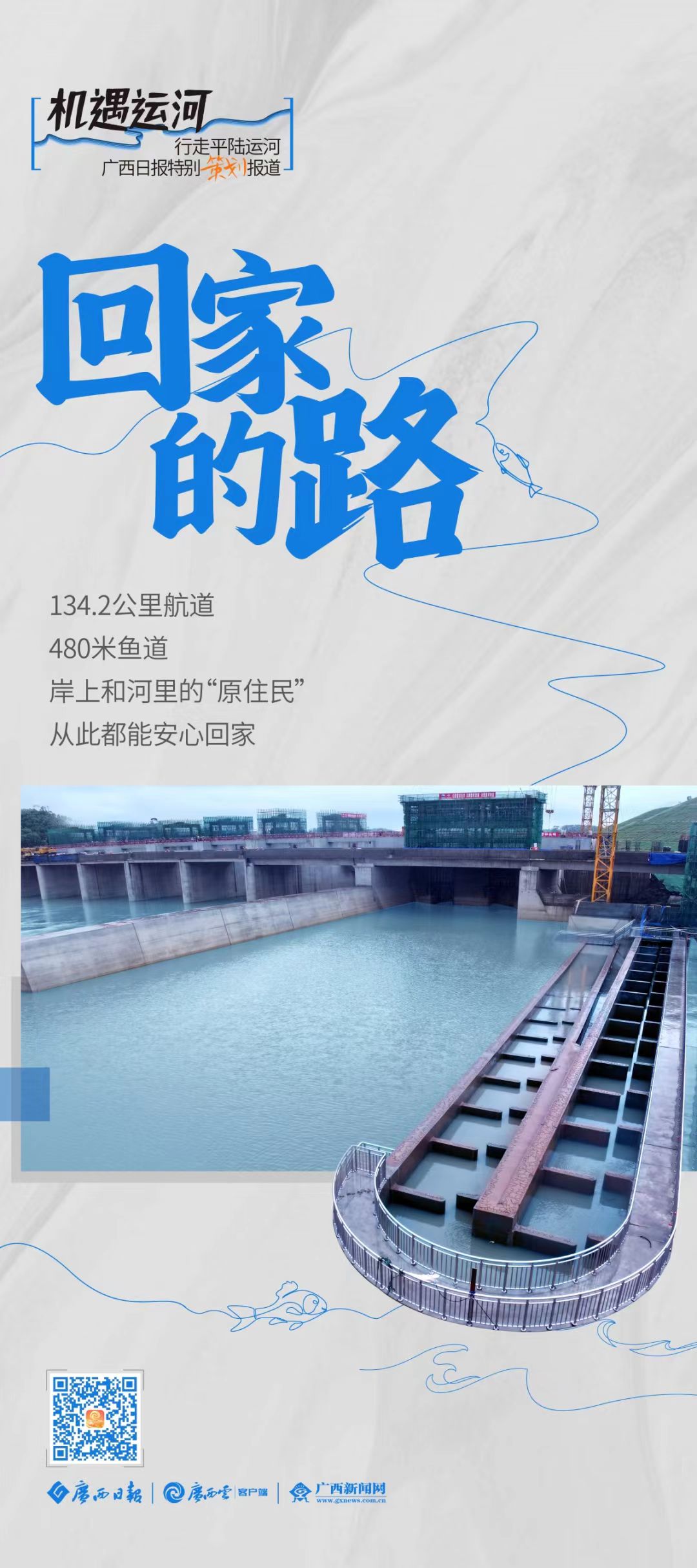

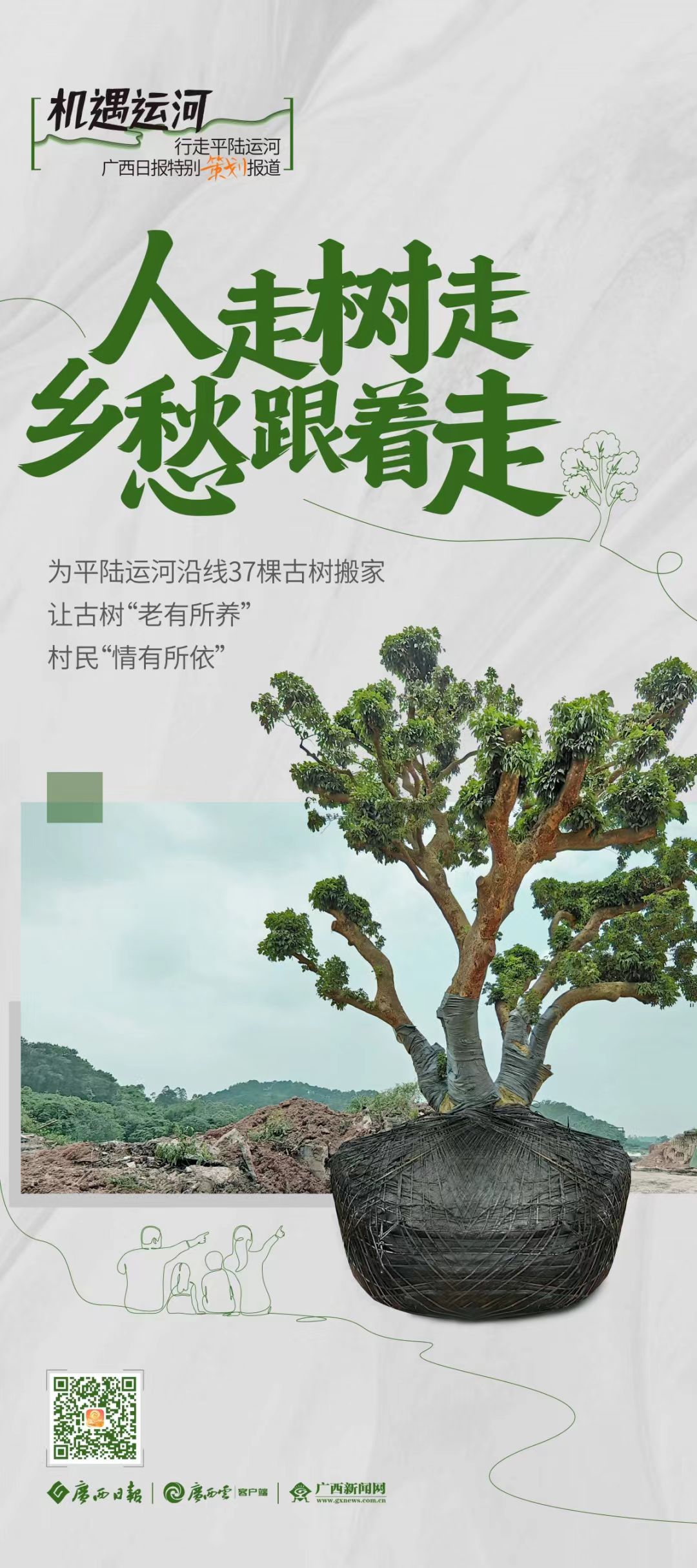

如果说《平陆运河进行曲》展现的是宏大叙事,那10篇特写更多生发于微观视角。问题意识贯穿到每一篇报道的采写过程。“大国重器助力世纪工程,会产生怎样的加速度?”“平陆运河工程开挖量相当于3个三峡船闸,如此大规模的土石方,挖掘后怎么处置?”“被征地后的村庄如何发展?”“码头为何鲜见人影?”等。在采访过程中,一个个问题被记者关注、探究,于是有了《天鲸号上望运河》《运河土的新生》《运河来到家门口》《在北部湾港感受新质生产力》等特写。例如,《人走,树走,乡愁跟着走》一文。运河建设过程中,大量古树需要迁移,媒体对此多有报道。如何做出新意?报社选择从人与自然和谐共生的人文视角去报道,既写出保护古树的具体做法,更写出人与树的情感牵连,让这篇报道有了温度和质感。

沉浸式采访,进入细节、场景、故事。我们总是强调:现场!现场!现场!现场是好新闻的泉源,现场感是好新闻的突出特质。深入新闻现场的沉浸式采访,让记者最大限度接近新闻事实,获得鲜活的素材、生动的细节,了解更多鲜为人知的新闻背后的故事,从“深水”里捞出一条条“活鱼”,捧出冒着热气、温暖人心的感人之作。

平陆运河系列报道,力求做到每个段落都代入场景,见人见事。特写《运河来到家门口》,记者就是通过深入采访得来的细节、场景和故事,表现群众的运河梦。

8岁的周忠镱扯住了记者:“叔叔、叔叔,运河的水甜吗?”

“你说呢?”

“像荔枝一样,甜吧?”

一溜烟,他跑远了。

如果没有记者与儿童的互动,就难有充满童趣的表达,“甜”的滋味,将村口古荔枝树上的果实与行将流经村口的运河水,美好地勾连起来,既鲜活生动,又韵味悠长。

力求短、实、新,切实改文风。

一是以短取胜。每篇报道都力求以短取胜,简洁、明快、新颖、生动,是我们追求的报道风格。10篇特写,都在1000字左右,以小而美的呈现,传递丰富隽永的意涵。

这里说的短,并不单纯就篇幅而言。《平陆运河进行曲》全文近万字,篇幅不可谓不长,但读来并不觉得累,就是因为做到了以“短”见长。短段落、短句、跳跃性的语言,错落有致、简洁明快、朗朗上口;多用问答推进,起承转合、一气呵成,让人有新风扑面之感。例如,文章开篇即起势:劈山,向海!有读者评析说,其短促有力、神气十足,就像一幅速写,以极其洗练的线条,传神地勾勒出平陆运河气势宏大、激情澎湃的施工场景,一下子就抓住了眼球。

二是把科学道理说实。平陆运河建设中,有许多重大创新创造。报道采取对比、白描、比喻等手法,介绍多个“世界之最”“全国之最”等创新背后的科学原理,力求通俗易懂;写运河建设“一流标准”,多援引院士专家的评价,体现专业权威。抱着“真”和“严”的态度,记者对每个数据、每处细节、每种说法都反复核对,让其经得起推敲。

省水船闸,是平陆运河建设的突出亮点。但是,要把它的科学原理、建设过程说得晓畅明白,很不容易,记者为此费了大功夫,不但在现场反复观摩,向工程技术人员耐心求教,还专门采访了负责船闸总设计的中国工程院院士、南京水利科学研究院总工程师胡亚安。最后,以不到两百字的篇幅,进行了较为准确通俗的介绍。

三是诠释新发展理念。新闻报道的“新”,既是语言方式、表达形式的创新,更是理念的新、立意的新。

“平陆运河的地理起点在平塘江口,经济起点却在南宁东部新城。其间50公里‘留白’,给未来的运河经济带设下了发展伏笔。”指着规划图,南宁东部新城开发建设指挥部办公室主任洪奔说。

采访过程中,记者与采访对象的深入互动,带来现场的触动和感悟。这句话形象生动,被完整地引用到稿子里,成为关于新发展理念的生动注解:“留白”,也是一种远见。

全 媒 体 报 道

把重大工程报道传播开来

做重大工程报道,必须火起来,通过全媒体报道,全方位反映,全视角进入,通过亲切的切入、清新的表达、鲜活的动态、鲜亮的形态、新颖的样式、新鲜的载体,让重大工程可见、可感,让重大工程可亲、可爱。

此次平陆运河报道,报社进一步打破广西日报内部传统媒体与新媒体之间的壁垒,优化、整合各种资源,完成了一次高质量的全媒体报道。

融合云采访。报道团队深入工程现场,在完成地面采访的同时,运用无人机进行空中拍摄,包括图片、视频、720度全景影像等。既为制作新媒体产品积累了大量鲜活的一手素材,也为文本写作扩展了空间,提供了不一样的视角,让产品更加立体、丰富、有纵深。

融媒产品云制作。短视频、动画特效、全景VR等多种形式的报道内容,使观众能够从不同角度、不同方式了解和体验运河建设的全貌及细节。广西云客户端推出手绘长图《平陆运河叙事卷》,还策划推出融媒体新闻纪录栏目《大河唱》,多角度、全景式记录平陆运河项目建设过程。

多平台云传播。一系列可视化产品,在视频号、抖音、快手、今日头条等多平台广泛传播。特别是《平陆运河进行曲》一经推出,在国内外引起强烈反响,当日在广西云平台阅读量突破200万次,近百家媒体纷纷转载。据不完全统计,广西日报社全平台发布平陆运河相关报道170多篇,总阅读量突破2000万人次,人民日报客户端、央广网、光明网等媒体转载上千次。

跨界组织内容生产和传播。联动漓江画派艺术家深入平陆运河建设现场采风创作,创作山水画长卷《平陆运河进行曲》。广西云使用3D+AI技术制作了融媒体作品,观众通过VR设备可以“走进”这幅画作,获得身临其境的体验。作为重大主题报道和山水画长卷的《平陆运河进行曲》相得益彰,极大地延伸了平陆运河报道的价值。这一跨界生产与传播实践探索,在第三届中国报业创新大会上引起广泛关注。

建设平陆运河数字博物馆。在广西壮族自治区党委宣传部的支持下,广西日报社以采访报道积累的素材为基础,集纳多方资源,积极推进平陆运河数字博物馆建设,以数据库为主要载体,记录呈现运河建设的关键节点、典型人物、重要事件,记录呈现运河沿线的发展变化,记录呈现平陆运河由设想一步步变为现实。

带动国际传播。好的内宣可以带动外宣。广西日报平陆运河系列报道一经推出,即引起了东盟媒体的广泛关注。2024年5月25日起,柬埔寨华商传媒、柬中时报中文网和华商日报连续转载广西日报“行走平陆运河”系列报道。其中,华商日报连续推出3个整版,转载广西日报《平陆运河进行曲》文图报道,浏览量超300万人次。

锤 炼 “四 力”

提高重大主题报道传播力和影响力

此次平陆运河重大主题报道再一次证明,无论舆论生态如何改变、媒体业态如何重构,切实锤炼“四力”,是生产优质内容、提高传播力的关键。

平陆运河报道战队集中作战,前后用时三周,一周策划、一周采访、一周写稿,高质高效完成此次重大主题报道,检验、锤炼了队伍的“四力”。在此过程中,大家或多或少都经历了从本领恐慌质疑自身、努力锤炼找到自信,到最后超越自我不断提升的过程。

如果说“四力”之后,加上“传播力”,是新闻宣传的应有之义,那么,在“四力”表述的前面,还隐含着另一个“力”,那就是动力。好新闻永远在路上。好记者永远在路上。作为新闻工作者,如果内心没有足够强大的动力,新闻的初心、理想与激情不被唤起,就不可能迈开脚步,脚力、眼力、脑力、笔力就无从谈起。

唱响礼赞新中国、奋斗新时代的昂扬旋律,是党报记者的职责和使命。我们必须怀揣这样的澎湃动力,向着新征程再出发,用更多高水平、高质量的全媒体报道,提升主流媒体的传播力影响力,更好地推动党报事业高质量发展。(刘昆 作者系广西日报社总编辑、高级记者)

本文刊发于《传媒》2025年08期