是新媒体编辑、也是报纸编辑;会编稿子、也会做设计……入行7年,南方都市报头版编辑董晓妍在全媒道路上不断成长。她向中国记协“全媒记者炼成记”栏目来稿,讲述经历体会。

本栏目长期征稿,征稿信息附文末。

全媒记者炼成记|凌晨1点,编辑因为一个没发的版面激动不已

作者:董晓妍

(一)

我是新媒体编辑,也是报纸编辑;是白班编辑,也是夜班编辑。吃早饭刷热搜,扒午饭编稿子,睡前最后一眼还在看刚做好的报纸版面——全天候、全方位、全渠道,是我的工作日常。

从事编辑工作前,我曾是一名特稿记者:跟着农民在重度干旱的鄱阳湖边找水救田;记录一个因儿子溺亡“16年不再碰水”的司机纵身一跃的救人挽歌;见证抗美援朝烈士后代横跨70年的寻亲漫道……

2021年12月,“时代精神耀香江”奥运健儿访港澳交流活动开启,马龙、苏炳添、谢思埸、巩立姣等内地奥运健儿来到香江之畔。我作为随团记者,一同前往报道。

3天的行程里,我们开启“早7晚12”的节奏,写专访、拉直播、拍视频、做海报……我们使用多种呈现形式,完成111条新闻报道,多个话题登上热搜,拿下全网超670万次的关注度,带领读者见证湾区各地的同频共振。

活动最后一天,内地奥运健儿访港代表团走进香港理工大学,与学生交流。报告厅现场的欢呼和掌声此起彼伏。我从未在某一场合听到过如此密集的掌声,便暗暗记录下掌声响起的次数,以此为切口,完成稿件《送给奥运健儿的89次掌声》。包括这篇报道在内的专题报道《“时代精神耀香江”之奥运健儿访港澳专题报道》获得广东新闻奖。

每时每刻,每处每地,总有一些爱意需要我们用心捕捉、感受、记录——我想,这正是记者身在现场的意义。

(二)

2022年,我从记者转型成为南方都市报头版编辑,既有了做“新闻现场六边形战士”的素质,又有了做“新闻产品硬核设计师”的底气。

过去,纸媒编辑主要负责对接记者、编辑稿件;现在,编辑要站位更高、视野更广,人工智能等技术的演进更是要求编辑长出更多传播的触角,接触并掌握设计、开发等新技能。

面对“主流媒体系统性变革”重大课题,去年,南方都市报AIGC工作领导小组、融媒编辑部相继成立,全力推进报网端深度融合。

一开始我有些手足无措:作为一名文科生、AI小白、报纸编辑,我能做什么?

AI生图好看、好玩、好快,但却不听使唤、不合常理、不好改动。有时在操作界面试遍所有能点击的模块,只为了干掉AI生图中难以消除的“第六根手指”……

“是不是提示词写得不对?”我们扎进提示词堆里,琢磨人机对话的规律。一次、十次、一百次……有同事为了生成一张合适的图,和大模型“死磕”上千次。“最重要的是,不要气馁。”她告诉我。

慢慢地,我们有了“驯服”AI的经验,掌握了人机对话、共创的能力,逐渐形成“编辑提供灵感,AI辅助创意”的创作模式。

在舆论监督报道“300元买到记者的秘密”中,我们绘制AI场景揭秘“人肉开盒”背后的生意;报道“互联网直播围猎的老年人”时,我们用AI画出直播骗局背后的“迷宫隐喻”……

有同行在朋友圈写下:“南都头版不一样了。”

一年多来,AIGC全面融入南方都市报“一报两端”融媒生产,我们累计刊发了470多个“AI+”新闻版面,南方都市报、N视频客户端向智能化终端转型。

(三)

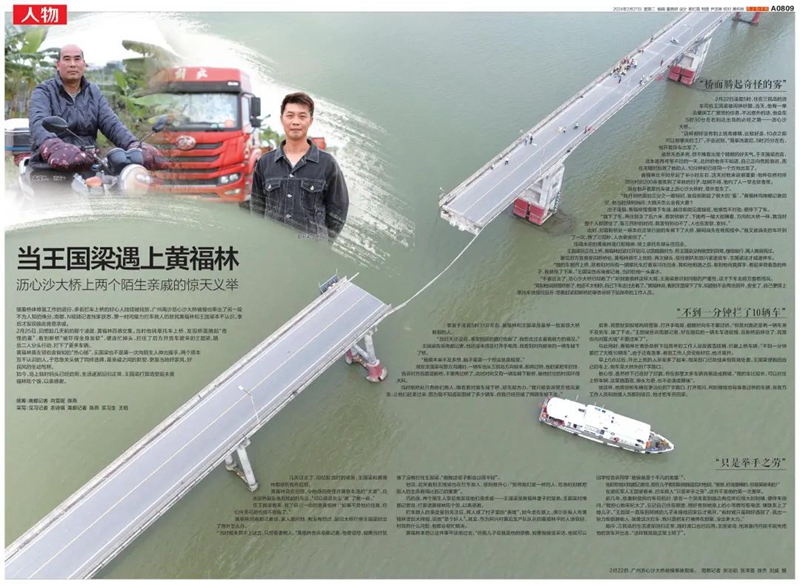

前不久,我编辑的《南方都市报》2024年2月27日A0809版入选2024年度广东好新闻(新闻编排)特别推荐作品。这次创作是一场从新媒体到传统纸媒,从文字编辑到视觉设计的接力赛。

2024年2月22日9点,我收到消息:广州南沙沥心沙大桥被船只撞断,有车辆落水,伤亡情况正核实。

作为当天的新闻客户端值班编辑,我不敢慢也不敢错:新闻弹窗,分秒必争,编辑不在新闻现场,但肩负第一时间向读者传递现场情况的责任;新闻标题,失之毫厘差之千里,为避免差错,我一字字放声朗读反复确认。

“可发,弹窗!”

指令下达,立刻发布。3秒后,我和万千用户一起,收到了记者现场直击的新闻弹窗,这才终于松了一口气。

然而,冲线时刻远未到来。

没过多久,前方记者又发来线索:“事故当晚,有两位桥上的司机师傅下车救人,后来才发现彼此竟是亲戚!”职业嗅觉告诉我:这是条好新闻,我要在报纸上刊发。

改稿、制图、组版……夜班的马拉松开始了。

第一版太小气,第二版太传统,第三版又没新意……反复修改后,版面设计仍不尽人意。

当晚剩下的时间不多了,我决定突破常规,大胆采用“视觉中心化”设计思路:既然惊天义举发生在断桥上,那就让断桥铺满整个版面,构建强现场感;主标题直接使用两位平民英雄的名字:当王国梁遇上黄福林。

定版时已是深夜。回家路上,我兴奋地在电话里和母亲分享,她提醒我:“现在凌晨1点了,你冷静点。”但我仍激动不已——我知道,天亮之后,两个普通人的故事将被很多人知晓。

如今,我已入行7年。从记者到编辑,我比以往更真切地明白:全媒语境下,技术可以点亮未来,但连接人心的,永远是有温度的好内容。只有兼具深度与广度,新闻才能和读者同温、和时代共振。