6月16日至21日,中国记协组织中央和全国性行业类媒体、地方主流媒体约40名青年编辑记者,前往河北开展增强“四力”教育实践。记者们围绕“隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题,深入邯郸、邢台、石家庄、保定等地调研,学习抗战历史,感悟抗战精神,见证河北之变,用笔端和镜头生动呈现河北干部群众奋力谱写中国式现代化建设新篇章的火热实践。

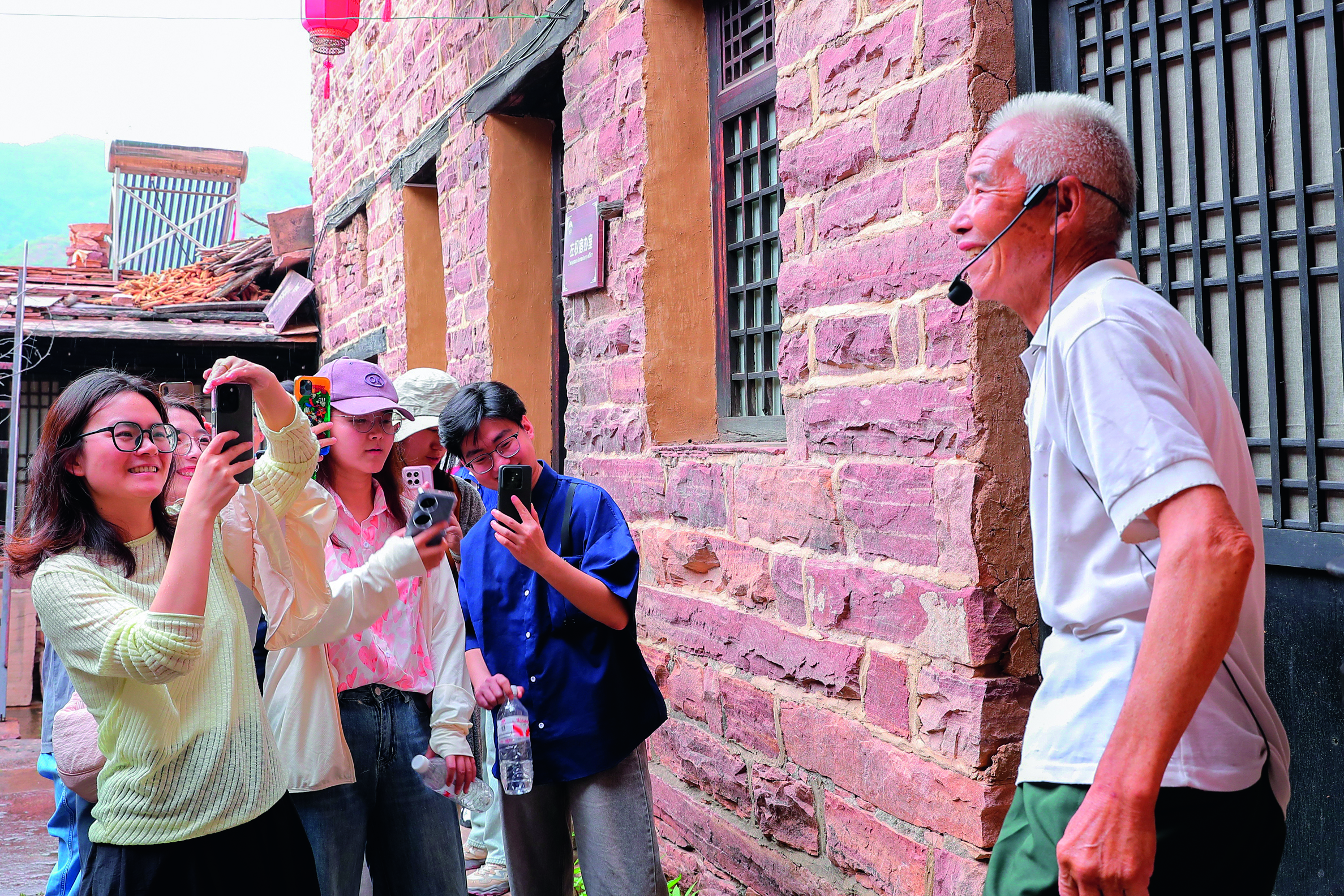

2025年6月18日,中国记协组织青年记者走进邢台,赴英谈村八路军总部旧址参观采访。长城网·冀云客户端记者 庞晓玮 梁成栋 摄

走红色热土 传承抗战精神

在邯郸市涉县八路军一二九师司令部旧址、晋冀鲁豫烈士陵园、“抗大”纪念馆等地,一张张照片、一件件文物都在讲述着烽火硝烟中的抗战故事。无数英烈为民族独立英勇奋战、为人民解放赴汤蹈火,才有了今日的幸福生活。铭记抗战历史,缅怀抗日英烈,传承抗战精神,是新闻工作者“不忘初心、牢记使命”的重要体现。光明日报社记者康薇薇说:“学习抗战历史,我感受到了共产党人永不屈服的意志、永不变色的赤诚和一切为了人民的情怀,这是党的新闻事业的力量源泉,也是新闻工作者精神世界的强大支柱。”在新华广播电台旧址、太行红色新闻文化陈列馆中,新闻前辈在艰苦岁月中坚持以笔为枪的执着与担当让记者们深为感动。新华社记者唐健辉说:“作为新时代新闻工作者,我们要承其志,也要承其行,不断为强国建设、民族复兴凝聚奋进力量。”

看红绿融合 见证乡村振兴

邢台前南峪村曾是中国人民抗日军政大学所在地,如今是“太行山最绿的地方”。建在108级台阶上的“抗大”陈列馆,与远处山坡上“绿水青山就是金山银山”的大字遥相呼应,成为新时代乡村振兴的典范。在与前南峪村书记的交谈中得知,上个世纪70年代,这里还是一片光秃的山岭,“山坡和尚头,土地随水流,有雨闹水灾,无雨渴死牛”是当时的真实写照。面对困境,村党委带领群众发扬“抗大”精神,数十年如一日治山、治水、治穷,依托“抗大”的红色资源和生态治理带来的绿色资源,大力发展旅游、研学、观光、果树等产业,走上了“红”“绿”结合的发展之路。

穷山沟变成“绿银行”的故事,为记者们提供了鲜活的采访素材。中国青年报记者焦敏龙、中国文化报记者张影说:“前南峪村把生态文明建设与‘抗大’精神品牌建设相结合,不仅带动了相关产业的发展,也让老一辈革命家留下的精神财富得到了传承与发扬。”中国环境报记者刘阳、中国农业影视中心记者赵宁宁等也纷纷表示,在前南峪村的见闻很受启发,接下来的行程中也将不断发现、挖掘鲜活的发展案例,为乡村振兴找到更多典型范本。

思未来趋势 热议产业崛起

在邯郸美的制冷设备公司,记者们聚在“左右开弓”组装空调配件的机械臂下,向车间负责人详细询问关于“黑灯车间”的运行情况。AI视觉检测、齐套智能仓储,一个个“新词”从负责人口中说出,又被迅速记在采访本上。工人日报记者武文欣说:“在数字经济快速发展的背景下,建设‘智能工厂’‘绿色工厂’已经成为大势所趋。”在长城汽车的企业展厅内,负责人详细介绍2024年企业营收、净利润及新能源车型销量均创历史新高。记者们一边饶有兴致地围观新车型,一边详细询问企业新能源汽车在海外销售情况。大家一致认为,随着产业升级不断加快,新能源汽车会有越来越强的海外竞争力,成为“中国制造”的一张亮眼名片。

写时代变迁 锤炼优良作风

记者们冒着近40℃的酷暑走乡村、进工厂、访群众,追寻红色足迹、感受时代脉搏、倾听群众声音,精神受到洗礼,作风得到锤炼,也挖掘了很多鲜活素材。人民政协报记者杨智嘉的看法代表了大家的心声,“中国记协组织的增强‘四力’教育实践,内容充实、安排紧凑,这是一次涤荡心灵的红色之旅,也是一场提高业务、锤炼作风的‘硬核’之行”。

农民日报记者陈银银全程用Vlog记录所见所闻,她说:“从乡亲们口中听到了很多以前没听过的先烈事迹,作为记者有义务将这些零散的片段加以整理,用笔和镜头还原出历史的温度。”中国新闻社记者王婧利用行进途中的碎片时间写稿,及时刊发通讯《抗战故事民间传》。光明日报社记者康薇薇在八路军一二九师纪念馆看到一位白发苍苍的老人在家人搀扶下也来参观,随即采访并在官方微博刊发《八旬老太登129级台阶看抗战文物》。中国教育电视台记者袁博在“抗大”陈列馆将镜头对准一群参加暑期研学的小学生,推出视频报道《当“抗大”旧址遇上红色研学 红色基因如何代代相传?》。中国新闻出版广电报记者雷萌带着“所为何来,所向何往”的问题,推出深度报道《这项活动为何让青年编辑记者对抗战精神有了切身体会》。科技日报记者孙瑜、中国发展改革报社编委谷亚光、中国农业影视中心记者赵宁宁关注产业兴农话题,分别刊发长篇报道《太行山上“红绿”交织新篇章》《走进“太行山最绿的村庄”》《太行深处有一片红土地,也是百姓的“绿银行”》。工人日报记者武文欣、检察日报记者王岚芳有感于雄安新区建设的火热实践,先后在客户端刊发《雄安城际站年底将现“城市客厅”》《白洋淀的水为什么这么清》。正如工信部新闻宣传中心记者李宣璋所说:“红色精神不能只留在纪念馆里,更应融进笔端和镜头,化作讲好中国故事的力量源泉。”

(作者贾贺、崔丛丛、孟龙分别系中国记协国内部综合处处长、河北日报社记者、河北省记协秘书处干部;编辑:吴宇晨、焦若宁;责任编辑:谷泰运、胡慧红)