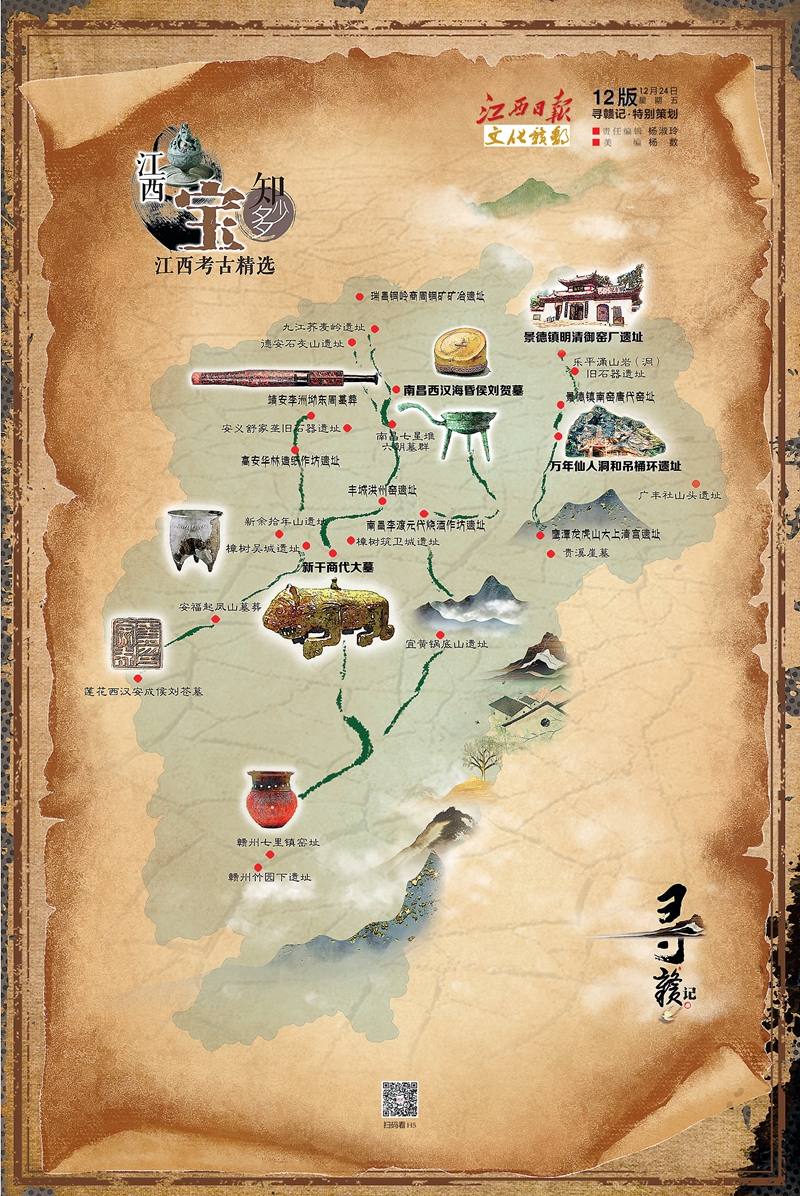

江西日报《寻赣记》第一季江西考古地图。江西日报 供图

江西日报“寻赣记”是一个以挖掘、传播、弘扬江西本土优秀文化为宗旨的副刊品牌。它融新闻性、知识性、文学性、趣味性于一体,以新颖的创意,将版面、短视频、直播、H5、海报、地图、折页等文本样式有机组合,形成全媒体传播。内容上取深度报道之长,形式上取杂志版式设计之美,传播上注重全媒体传播之广,丰富了副刊的表现形式,构建了良好的副刊生态。在很短的时间里,从一个副刊品牌成长为一个极具地域特色的文化IP。

在媒体深度融合的时代浪潮中,党报副刊作为主流舆论阵地的重要组成部分,既面临传播方式变革带来的挑战,也有创新发展的历史机遇。“寻赣记”4年来坚持求新求变的探索实践,以全媒体传播重构副刊生态,用青春化表达激活传统文化,走出了一条“副刊不‘副’”的党报副刊转型升级之路。

紧扣时代主题 强化价值引领

2021年10月18日,第三届中国考古学大会上公布了“百年百大考古发现”,江西有4项考古发现入选。这些发现是中华文明起源、发展和演进的重要支点,意义重大。在策划“寻赣记——从考古看江西”时,我们将江西考古发现置于中华文明探源工程的大坐标系中解读。封面稿件《从考古看江西》从考古入手,以大历史的视角,在中华文明史和人类文明史的坐标系中,探寻江西考古发现的价值意义和赣鄱文明的灿烂辉煌。同时,选取入选“百年百大”的万年仙人洞和吊桶环遗址、新干商代大墓、南昌汉代海昏侯墓、景德镇明清御窑厂遗址等考古发现,分别以“一粒种子改变世界”“一洲青铜改写历史”“一座汉墓见证盛世”“一炉窑火铸就巅峰”为主题,从历史、当下、未来三个维度展开,深度开掘,让沉睡的文物成为讲述中华文明的生动教材。

我们推出的“寻赣记——从古籍看江西”“寻赣记——课本里的江西”“寻赣记——书院江西”“寻赣记——江西诗派”等系列全媒体报道,多角度、多层次展示赣鄱文化的深厚底蕴和独特魅力。“寻赣记——课本里的江西”选取了中小学课本中与江西有关并为大家耳熟能详的50余篇课文,从课本切入又跳出课本来看江西,从红色(信仰)、古色(文脉)、绿色(家园)、先贤等主题进行深入挖掘,用“追定了,我们的信仰”“美极了,我们的家园”“太赞了,我们的文脉”“酷呆了,我们的天团”4个单元,串联起江西的百代人文。

我们认为,党报副刊的文化传播必须与时代同频共振,在传统文化与当代价值的对话中找准结合点,让历史文化成为铸魂育人的精神富矿。

聚焦融合传播 促进多元表达

挖掘、传播、弘扬优秀传统文化一直是江西日报副刊版面上的重要内容。多年来,我们开设了“听博物馆讲故事”“城记拾遗”“拿什么纪念你,我的先贤”等栏目,受到欢迎。如何让这些文章不仅仅在文化圈子里传播,在更大范围有更好更广泛的传播?

我们深知,在当下的媒介环境下,好的内容要顺利地“抵达”最广大的受众,仅仅停留于纸面是不够的,还需要借助“网”“端”“云”“屏”等各种力量。江西日报努力打破传统副刊的单一形态,在融媒体上“大做文章”。

围绕江西入选“百年百大考古发现”的4个考古发现,制作推出5个专题视频,手机端长图将江西10件重量级“国宝”文物打包呈现,同步上线了“赣地寻宝图”H5小游戏,助力玩家快乐寻宝,学习专业的考古知识;“寻赣记——课本里的江西”用8个整版、25篇稿件、5个专题视频、N个读者互动作品、1台诵读会,将赣鄱大地的物华天宝、人杰地灵,通过江西日报全媒体矩阵传播,全方位、多角度地呈现在读者与观众面前,带领读者完成一次精彩的江西文化探寻之旅,从而让他们更好地认识江西、爱上江西。“纸”“屏”齐飞、“报”“端”共美的精彩呈现形成了良好的传播效果。一时间,“寻赣记”成为人们热议的话题。

江西日报《寻赣记》通过推出H5小游戏等方式,激活受众的阅读兴趣。江西日报 供图

创新互动模式 激活参与动能

当下的媒介环境下,受众对好内容的要求除了价值、审美、信息等之外,还要求“卷入深度、互动频度、共创温度”。Z世代不满足于你说我听、你写我读、你拍我看,他们需要参与、投入和互动,这就要求我们不仅从“纸”向“网”“端”“云”“屏”挺进,更要在融媒体上“大做文章”,改变话语表达方式,让受众“卷入”进来,和他们互动起来,让他们参与进来。

“寻赣记——课本里的江西”策划过程中,江西日报发起了“我的课本 我的江西”征稿活动,鼓励读者受众以跟贴、留言、写随感、拍视频等形式,多层次、多角度参与进来。在跟帖留言中,读者开启“背书模式”,江西日报收到了300多篇文字作品、100多件视频作品。一个平均年龄68岁的“纯玩团”,花了一周时间拍摄了《醉翁亭记》的视频;一对祖孙特意租了场地,拍摄了10多首诗的诵读视频;这些作品在客户端推送后,大家参与的积极性更加高涨。

为了更好地展示“课本里的江西”,江西日报与江西省话剧团合作,邀请了20多位青年演员,打造了大型诵读会《我的课本·我的江西》,并在江西新闻客户端和大江新闻客户端同步播出,200多万名观众在线观看,一起“翻开课本,了解江西,爱上江西”。后期,通过诵读会拆条,在抖音、快手等平台传播,扩大了传播效果。这台诵读会被江西省教育厅作为“爱国家爱家乡”的电教教材,向全省中小学推广。

精心设置话题,让读者深度参与副刊产品策采编发以及传播的全过程,UGC生产机制让副刊作品走出了单向传播的“孤岛”,提高了传播力和影响力。

坚持内容为王 提升品牌价值

江西文化璀璨千年,在中国文化中有着独特的风貌和风骨。要挖掘好、弘扬好江西文化,就要怀抱着对这片土地深沉的热爱,怀抱着对优秀传统文化深深的崇敬,自觉地沉浸其中,发现她、读懂她、爱上她,把具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来。

这些年,江西日报在阅读、聆听、行走中,寻找一个个赣地文化标识,在回望历史、叩问文明中,完成一场场古与今、历史与现实的精神碰撞。“从考古看江西”,以文物探隐索微,管窥赣地文明的起承转合;“粉江西”,以最具烟火气的粉,书写最直抵人心的文化;“从古籍看江西”“课本里的江西”,以古今书籍蕴含的人文密码,谱一曲最动听的“江右风雅颂”;“书院江西”,以江西书院的繁茂,尽展书香赣鄱的气韵;“江西诗派”,讲述中国文学史上第一个影响深远的诗文派别,探寻江西文脉的密码。

至今,江西日报打造了20季“寻赣”。主动拥抱技术之“新”的同时,我们始终认为技术代替不了扎扎实实的采访、代替不了精雕细琢的文字打磨,仅靠技术之新不会有真正的好内容。每推出一个策划,我们前期都会进行大量的案头工作、田野调查,认认真真完成每一篇稿件的打磨,这些“纯手工”的劳动是好内容的基础。为了保证内容的准确,江西日报每推出一个选题都聘请顾问团队。

撰写这篇稿子时,笔者和DeepSeek进行了一次浅层的交流。笔者请它以江西日报“寻赣记”为例,谈谈如何创新优秀传统文化的时代表达。令人吃惊的是,它几乎知道我们所做的所有内容,而且在现有方案基础上策划出一个“豪华升级版”的处理方案。空间重构,打造新闻元宇宙;关系再造,用户即生产者;叙事升维,故事粒子的裂变传播;价值深挖,文化DNA的当代转译。

这无疑是一个视野开阔的、无比大胆的创新方案。最打动笔者的是它标注为“金句”的这么一句话:“真正的创新不是抛弃铅字,而是让每个汉字都长出数字翅膀。”

作为一个传统媒体人,笔者始终对传统表达抱有坚定的信心。深情、生动、深刻的文字是最有魅力的,她是好内容必备的要素,是一张副刊安生立命的根本。在做每一季“寻赣”的策划时,笔者都把扎实的前期工作、深入采访和高品质的文字放在最重要的位置,所有的创新都是在优质的文字表达的基础上展开的。我们以不同的形式,在不同的媒介上为这些优美的文字引流,让受众关注到她们、爱上她们。事实上,在文字里才能安静地领略传统文化的美好,才能深刻、全面地去了解、去懂得。

“不‘守正’的‘创新’都是乱来,不‘创新’的‘守正’都是落后。”所谓守正,不仅要守住我们的新闻导向、价值取向,还要守住我们的文字根基。

江西日报推出的20季“寻赣”中,很多美文成为爆款,在朋友圈刷屏、被各种选本转载,被读者以各种方式传诵,这是我们最骄傲的事情,因为这是对优秀传统文化最坚定的守望、最虔诚的致敬。(本文据江西日报社副刊部主任李滇敏在2025年中国新闻奖长江韬奋奖研讨活动上的发言整理,编辑:陈睿、焦若宁;责任编辑:谷泰运、胡慧红)