7月30日,“重庆瞭望”发布《相信文字的力量》一文,深入探讨文字的价值意义。文章说,从农民到矿工,再到快递员、外卖小哥、出租车司机……普通人的写作,不仅是生活的真实写照,更是情感的纯粹表达。文章呼吁更多普通人拿起笔,通过写作重拾对生活的热爱,用平凡打动人心,用文字传递力量。

我们转发此文,供交流讨论。

相信文字的力量

哪怕信息爆炸、众声喧哗,文字仍然有它难以代替的价值。

最近,一些普通人笔下的文字,接连在社交媒体上引发较大反响。一位山西大爷写的《我的母亲》,读完让人不觉泪流满面;一篇“挖煤小子”的博士论文致谢,唤起了很多为生活努力拼搏的人内心的共鸣……这些文字很质朴,没有华丽的修饰,却能直击人心、让人动容。

在这个追求“快”的时代,最打动人的,往往是最“慢”的沉淀与最“拙”的真诚。简单的文字,也能直抵生活的核心——活着、爱着、痛着、坚持着。它让我们依然相信文字的力量,相信真诚的永恒。

(一)

普通人的写作,是生活的真实写照,是情感的纯粹表达。

山西大爷在《我的母亲》里,这样倾诉他的思念:“坟头上的草青了又黄,黄了又青,就像我的念想一样,一年年总也断不了。我已经当了爸爸,也已经当了爷爷,但我已经三十多年没叫过妈妈了。”

来自小山村,从专科一路读到博士的“挖煤小子”,这样记录他的奋斗轨迹:“还好高中毕业后没有让父母有太多的负担,寒暑假都是在打工,上海电子厂的车床工,焦作化工厂建筑工地绑钢筋……学校里的面食馆、饺子店、炒菜馆提桶清桌子。”

爱读书的“工地大叔”刘诗利在《人民日报》发文,这样坦露他的心迹:“读书,把自己弄得好一点,很多人都是这样子的。现在大家工作都很忙,好像很难抽出时间读书。但人是有一定主动性的,真想读的话,总能抽出时间。”

从农民、矿工,到快递员、外卖小哥、出租车司机,这些来自田间地头、市井巷陌,出自普通人之手的文字,就像田间的蒲公英,看似轻盈脆弱,却带着最坚韧的生命力,吹落在每个人的掌心,让我们真切感受到它的重量。

每个普通人的文字都是一颗种子,这些带着生活原味的文字,终将在岁月里发芽。它们未必能长成参天大树,却能让路过的人摘下一片叶子,看见自己的影子——那是关于挣扎与希望、孤独与温暖的共鸣。

这些文字,没有算法的精准,但它比任何流量密码都更懂人心。它也在不断提醒我们:文字的价值,从来不是制造喧嚣和对立,而是让无数个“我”的声音,汇聚成属于“我们”的共同心跳。

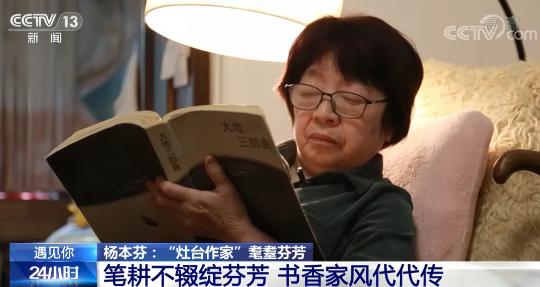

2003年,杨本芬在灶台旁开启了自己的写作之路,并在80岁后陆续出版了《秋园》《浮木》等畅销书。/央视新闻截图

(二)

最好的文字,永远生长在真实、真诚、真挚的土壤里。

近几年,“素人写作”成了一种文化现象。在出版市场上,一些素人作者的作品在口碑和销量方面,都有着不俗的表现。

不妨再把“素人写作”的范围放得更广一点。它不仅包括非职业作者的公开创作,一些原本只是为了记录个人感悟,并非为了出版或者发表的文字,也可以归纳进它的范畴。

运输公司退休老人杨本芬创作的“女性三部曲”(《浮木》《秋园》《我本芬芳》),用最质朴的语言写下普通女性的喜怒哀乐,备受好评;“赶时间的人没有四季,只有一站和下一站。”“外卖诗人”王计兵写下的诗句,描绘出外卖员与时间赛跑的真实感受;“沂蒙二姐”吕玉霞的诗在网上传播很广,“这是瓜吗,这不只是瓜,这是日月轮回的星辰,这是晨起暮落的成果”,道出对土地的敬畏、对劳作的坚守……

与此形成鲜明对比的,是近期一场由“鉴抄博主”掀起的文坛抄袭风波,正在不断发酵。涉嫌抄袭的作家中,既有文坛新人,也有畅销书作家。争议虽然仍在继续,一个不容回避的事实却已然清晰:部分写作者背离了真诚写作的初心,让文字沦为追名逐利的工具。

文字看似被动,却有着主动的力量——它要求你停顿、思考、反刍。在算法裹挟、流量至上之外,当所有的浮华泡沫散去,朴素文字的力量愈发清晰。

因为真实,所以动人。真正的文字力量,源于真诚,成于共鸣。它们或许不够精致,不够吸睛,却是生活最鲜活的切片。它能够指引我们坚守内心的纯粹与善良,找到属于自己的那份宁静与坚定。

“外卖诗人”王计兵在工作。/央视新闻截图

(三)

这个时代需要更多的普通人拿起笔。

最朴素的表达里,藏着最深沉的生命重量。重视“素人写作”,就是重视每一个平凡生命的价值;珍视普通人真诚朴素的文字,才能让再微小的人生,都能在笔墨间获得被看见、被倾听的庄重。

写下来,留下最真实的印记。记录,不仅是对过去的珍视,让那些消逝的瞬间不再无处可寻;也是对现在的把握,让我们更真实地感受生活的质地;更是对未来的馈赠,当岁月流转,翻开那些记录,我们能重温当时的喜怒哀乐,能触摸到曾经年轻的心跳。

正如“矿工诗人”陈年喜的一本书名写的那样:活着就是冲天一喊。写作不是谁的专利,那些劳作的汗水、拼搏的坚韧、日常的欢笑,都是写作的素材。再微小的人生,都值得被认真书写;再普通的日子,都能在文字里成为独特的记忆。

散开来,汇聚最澎湃的力量。普通人的文字虽不耀眼,却自有光芒,蕴含着能量。文字背后的真实,也是生活的底色、时代的注脚。做好传播,能让它们跨越地域与阶层,引发广泛共鸣,汇聚成推动社会发展的强大力量。

也应准确把握一点,要避免陷入“苦难叙事”的陷阱。“挖煤小子”的论文致谢之所以感人,在于作者面对生活压力时那股不服输、不低头的“倔劲儿”;胡安焉的《我在北京送快递》之所以获得好评,也在于他展现了平凡人的奋斗与希望。当这些带着温度的真实被传递,人们记住的不是苦难本身,而是在苦难中依然挺拔的灵魂姿态——活着,就要像树一样向上生长。

现代人的生活里,手机屏幕暗了又亮,短视频的音乐停了又响。但“不言不语”的文字,总会在不经意间,戳中人心柔软处,让我们看见平凡中的伟大,重拾对生活的热爱。