从1964年考上中国人民大学新闻系那一刻起,我就把学新闻当记者作为一生追求,从此与新闻学结下了不解之缘。60年来,我“三进人大”(读本科、研究生、任教),始终在追梦新闻的路上奔走。在1981年研究生毕业后的40多年里,我教新闻、做新闻、研究新闻,一直把保卫、发展、创新中国新闻学作为自己的使命和责任。我的研究生导师甘惜分先生赠我的“立足中国土,请教马克思”八字箴言,成为我坚定不移的学术坐标。

2002年我从新华社调回母校担任教育部人文社会科学重点研究基地——中国人民大学新闻与社会发展研究中心主任;2004年受聘教育部社会科学委员会委员,并担任语言文学、新闻传播学和艺术学学部副秘书长兼新闻传播学科召集人;2008年受中国新闻教育学会委托,牵头组建全国新闻学研究会,并开始主办“中国新闻学年会”。此后,全国新闻学研究会借助“年会”这一平台为提升新闻学学科地位,促进新闻学学科发展助力鼓劲。2017年在西南政法大学新闻与传播学院承办的第十届中国新闻学年会上,我作了题为“保卫发展创新中国新闻学”的发言,希望将“保卫”新闻学推进到“发展创新”新闻学阶段。

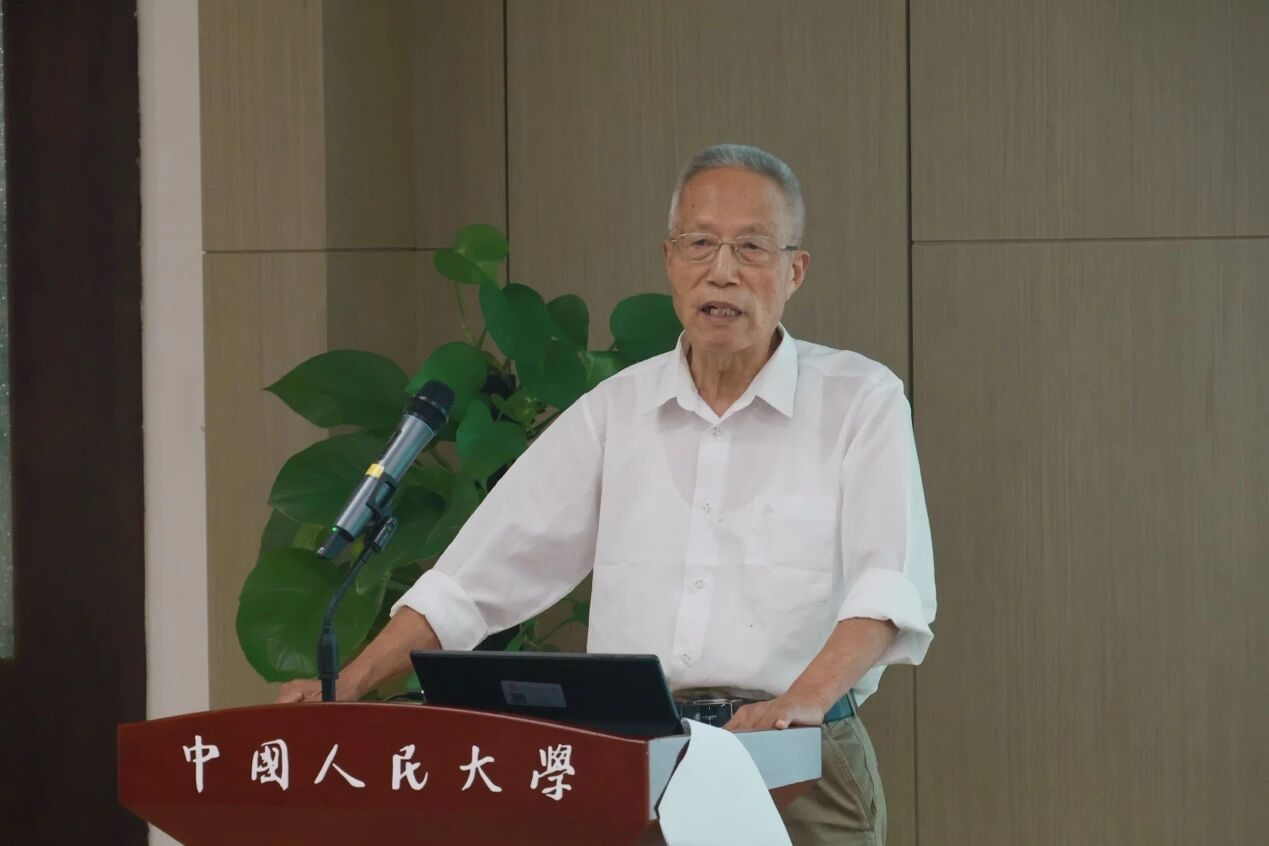

这次中国人民大学新闻学院和中国社会科学院新闻与传播研究所,以“首届中国新闻学大会”为名举办研讨会,这标志着我国高校和社科院在联手为中国新闻学在新时代走向更大发展举旗定向、呐喊助威,作为一个年已八旬的老人,我心里感到无限欣慰。

我想,在新时代的历史方位上,我们有必要重新回顾中国新闻学百年形成发展的历程和经验,弄清它当前面临的危机和挑战,研究它未来发展的路径和方法,以筑牢其安身立命的理论根基,开拓其创新发展的前行道路。

中国新闻学百年来的曲折发展

中国新闻学的百年发展,是一部从“西学东渐”、学习借鉴,到立足中国、独立发展的奋斗史。1918年北京大学新闻学研究会的成立,标志着中国现代新闻学教育与研究的开端。这一时期,中国新闻学主要师法欧美,处在学习借鉴阶段,在此过程中逐渐形成了一些带有西方新闻学印迹的中国传统新闻学理论成果。

历史的转折发生在马克思主义在中国的传播。陈独秀、李大钊、毛泽东等在20世纪初传播马克思列宁主义和学习共产国际与苏俄党报工作经验的过程中,结合自身办报实践,形成了最初的一批无产阶级新闻学理论成果。1941年延安中央研究院成立新闻研究室,标志着中国共产党开始把新闻工作作为一门学问来研究,开启了中国无产阶级新闻学研究的历史进程。1942年4月1日延安《解放日报》改版社论总结的“党性、群众性、战斗性、组织性”,是中国共产党党报改革转型过程中形成的重要办报理念。1943年,陆定一在《解放日报》发表《我们对于新闻学的基本观点》,首次运用马克思主义唯物史观系统阐述了中国共产党人对新闻学的理解和认识,他提出的“新闻是新近发生的事实的报道”的这一新闻定义及其理论阐释,成为中国新闻学发展史上的一个标志性成果。1947年1月11日重庆《新华日报》在社论《检讨与勉励》中指出:“新华日报是一张党报,也就是一张人民的报,新华日报的党性,也就是它的人民性。”这是中国共产党新闻史上第一次公开申明党性和人民性相统一,由此奠定了中国共产党新闻思想的理论基石。1948年4月毛泽东对《晋绥日报》编辑人员谈话和1948年刘少奇对华北记者团谈话,是中国共产党新闻思想和中国无产阶级新闻学走向成熟的标志性成果。

1978年党的十一届三中全会后,我国新闻学在改革开放的历史潮流中迎来新的发展阶段。通过解放思想,拨乱反正,我们恢复党的新闻工作历史传统,重新认识新闻学本体理论,为新闻学的学科发展开辟道路。这一时期,新闻院校恢复招生,新闻学研究快速推进,新闻学科建设正式提上日程。中国社会科学院新闻研究所的成立,使新闻学科进入国家级学术平台。而中国新闻教育学会和中国新闻史学会的成立,则标志着我国新闻教育和新闻学术研究开始在全国推开,并且展现出一片生机勃勃的新气象。

20世纪七十年代末八十年代初,西方传播学开始传入我国,许多传播学新概念新知识新方法的引入,让国内新闻学者开阔了眼界,增长了知识。但随着传播学在我国的快速发展,以及“信息论”“系统论”“控制论”等西方理论的不断进入,新闻学也受到一定冲击和影响。一些新闻学者感觉,传统新闻学的研究内容显得“陈旧”,方法较为简单,创新存在困难,由此在学术迷惘中陷入了对新闻学的“自我否定”。特别是1997年学科调整后,虽然国家将新闻学与传播学共同提升为一级学科,但传播学的发展却更显强势,全国高校很快便掀起了一股“传播学热”。在此背景下,新闻学核心课程被压缩,新闻史论研究被边缘化,随之而来的是“新闻无学论”的兴起与蔓延。一时间,“新闻学是白开水一杯”“用传播学取代新闻学”和“用新闻传播学替代新闻学”等奇谈怪论纷纷出现,新闻学被贬损、矮化、诋毁,陷入了生存危机之中。

面对挑战,2003年,教育部高校新闻学科教学指导委员会和中国新闻教育学会在安徽大学联合举办主题为“新闻学与传播学关系”的学术年会,希望能借此会议交流研讨,辨明是非,凝聚共识,为新闻学的生存发展扫清障碍。受何梓华会长会前的吩咐,我在会上作了发言,阐述了我对新闻学与传播学关系的认识。我提出:“新闻无学论”的要害是否定中国新闻学“有学”,并认为中国新闻学作为一门独立学科已经具备条件,进而呼吁要维护中国新闻学学科地位,促进中国新闻学学科发展。当时在场的兰州大学新闻系主任刘树田老师笑称“郑保卫老师在保卫新闻学”。从此,“保卫新闻学”成了我始终坚守的使命。这期间,新闻学界一批志同道合的学者纷纷加入了“保卫新闻学”的队伍之中,为维护新闻学的学科地位,促进新闻学学科发展添砖加瓦,凝聚力量。

2004年3月,中共中央发出《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,把新闻学列为国家重点扶持加快发展的九大学科之一,并将其列入中央马克思主义理论研究与建设工程之中,为新闻学学科发展提供了思想动力和学术支持。这一时期,党和国家领导人关于党的新闻工作性质任务、功能作用、指导方针、工作原则、人才培养、队伍建设等一系列重要论述,继承并丰富了马克思主义新闻观,推动了中国特色新闻学的理论创新。

进入新时代,习近平总书记站在治国理政、定国安邦的战略高度,系统阐述了新时代中国特色社会主义新闻工作中的一系列带有根本性、全局性、长远性的核心理论问题,提出了“党媒姓党、人民至上”“高举旗帜、引领导向”“党性人民性相统一”等重要观点。特别是“七个坚持”原则,不仅为中国特色新闻学筑牢了理论根基,也为其学科建设与发展提供了根本遵循。尤为重要的是,2016年习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会的重要讲话中,把新闻学与哲学、历史学、经济学、政治学、法学等学科,列为国家需要加快完善的,对哲学社会科学具有支撑作用的学科。这为中国新闻学的创新发展提供了强大动力。

综上所述,中国新闻学在百年发展历程中虽步履蹒跚,历经曲折,但在党和国家的关怀和指导下,始终走在前进的路上,不断发展、创新,成为一门具有较强影响力的学科,进入新时代后更是步入了创新发展的“黄金时期”。

中国新闻学当前发展面临的问题和挑战

回顾改革开放以来中国新闻学的学科发展史,从根本上看,它是一部新闻学应对结构性学术危机的转型史。而每一次危机的发生与化解,都深刻映射着社会转型、技术跃迁的交织作用,其演进轨迹揭示了新闻学在话语权变革中寻找自身学科坐标的艰难历程。

第一次危机:从1978年国家实行改革开放后的社会转型、思想解放、观念更新,以及意识形态领域激烈斗争所导致的这次危机,要解决的是中国新闻学学术地位的合理性危机与学科重建问题,即“中国(社会主义)新闻学是否有学”问题;

第二次危机:从1992年国家实行市场经济体制后开始出现的这次危机,要解决的是市场化浪潮冲击下所导致的新闻职业伦理失序和新闻行业行为失范问题,即市场经济条件下要建立什么样的新闻职业伦理规范和新闻行业行为规范,以及中国新闻教育和新闻学所追求的终极目标是什么的问题;

第三次危机:从20世纪末互联网新技术快速发展后开始出现的这次危机,要解决的是技术颠覆与专业壁垒所带来的新闻学科被“再度边缘化”的问题,即随着社交媒体、算法、大数据、人工智能等网络传播新技术的崛起所导致的对传统新闻业垄断地位的瓦解,中国新闻学如何在技术浪潮与西方话语中坚持主体性和主导性,以及如何解决方向迷失(西方化取代中国化)、价值错位(技术压倒人文)、实践脱节(学术不接地气)、历史割裂(忽视本土经验)等。

这些方面的具体问题包括学科定位混乱,理论体系混杂;学术研究异化,理论脱离实践;教育方向迷失,技术崇拜取代专业根基;价值观错位,马克思主义新闻观学习研究教育浮于表面,以及学术研究“本本主义”倾向严重,学术方向偏差,厚古薄今与技术决定论盛行,等等。

保卫、创新发展新闻学的路径和方法

中国新闻学学科发展所面临的问题、危机和挑战,并非单一环节上出现的错位和失效,而是由于学科价值错位、学科定位不清、研究脱离实际、理论创新不足、路径方法不当等一系列问题的叠加结果。为此需要从以下方面着力。

一、理直气壮地维护中国新闻学学科地位

面对“新闻无学论”和“新闻无用论”的挑战,当前保卫新闻学依然任重道远。这一使命不仅关乎对新闻学科独立性的捍卫,更需要我们回归新闻学基本观念、理论、原则及实务技能,构建以人本主义为根基的学科体系。中国特色社会主义新闻学以马克思主义为指导,强调新闻事业是党和人民的事业,必须坚持党性原则、坚持以人民为中心的工作导向、坚持党性与人民性相统一,等等。这些基于马克思主义新闻观形成的中国特色社会主义新闻学理论,与西方以自由主义理论为基础形成的资产阶级新闻学理论有着本质区别。唯有理直气壮地维护中国新闻学学科地位,才能随时警惕并抵制各种贬损、矮化、诋毁中国新闻学的思潮和言论,走出对中国新闻学的认知误区,夯实中国新闻学的学科理论根基。

二、坚持“新闻为本”发展理念和“新闻立学”“新闻立院”发展方向

纵观国内外传播学的形成发展史可以发现,最初的传播学研究主要基于媒体传播对社会与公众的影响及效果。因此可以说是先有新闻学,后有传播学,新闻学是“根”,是“魂”,是“源”,新闻学为传播学提供了学科研究的实践与理论基础。因此,新闻教育与学术研究需要始终坚持“新闻为本”的发展理念,同时要坚持“新闻立学”“新闻立院”的发展方向,要着力改变“重技术轻基础、重理论轻实践、重科研轻教学”的偏差。为此,课程体系须坚持在强化马克思主义新闻观教育的前提下,以采写编评等新闻业务核心技能为根基,注重对学生的历史、文化、政治、经济等人文素质培养;实践教学须深化改革,打破形式化的实习模式,建立学校与媒体深度合作机制,让学生在真实工作环境中体验学习,锤炼本领;师资队伍结构须增加具有丰富实践经验的教师比例,同时给予本土培养的新闻学博士更多发展机会,健全学界教师与业界专家共同指导研究生的双导师制;教师评价体系须深化改革,降低形式化论文指标权重,增加教学成果、实践贡献、社会影响等多元评价标准。

三、坚持“立足中国土,请教马克思”

马克思主义新闻观是中国新闻学的立学之基,其生命力就在于其“中国化”的创新与发展,在于其能够立足中国大地,研究并解决中国新闻工作中的实践与理论问题,在于其能够指导中国新闻学的学科建设与发展。马克思主义新闻观研究重在把握其理论核心与思想精髓,如党性观念、人民立场、实践观点,以及正面宣传、舆论导向等,同时要掌握其科学方法,如唯物史观、辩证法和阶级分析方法等,尤其要注意把握这些思想观点和理论原理和在中国语境下的创造性运用。新闻学研究要注重解决我国新闻事业改革发展中所面临的一系列实践与理论问题,而不宜拘泥于一些偏偏角角方面的研究,以避免出现理论僵化与实践乏力的结果。要克服这一困境,必须推动马克思主义新闻观和中国新闻学的理论研究从“文本中心”转向“问题中心”,实践教学从“概念灌输”转向“思维训练”和“能力培养”,真正实现马克思主义新闻观“中国化、时代化、大众化”的要求,使其成为指导中国特色社会主义新闻事业健康发展的强大思想武器,而非束之高阁的历史典籍。

四、坚持思维与理论创新

创新是中国新闻学生命力的源泉。在网络技术重塑媒体生态的今天,中国新闻学研究亟需重塑价值理性,要以人民立场和社会责任取代资本与技术的逻辑霸权。在信息泛滥的时代,新闻学人才的核心竞争力在于体现“思想深度”和“人民情怀”。这就要求新闻学研究须始终坚持思维和理论创新,善于立足中国国情,从新中国新闻工作优良传统中汲取养分,如正面宣传的思想感染力、典型报道的舆论引导力,以及“耳目喉舌论”服务党和人民的初心与真情。当前,应减少对媒介技术的过度依重,强化经典文本精读和辩证思维训练,培养学生在新闻实践中发现问题进而解决问题的能力。

新闻学者须肩起时代与历史的使命,要带着真诚为人民做学问的初衷,怀着真心服务国家服务人民服务社会的意愿,去体察国情,反映民意,记录时代,将论文写在祖国大地上,要善于以全球视野讲好中国故事,传播好中国声音,让学术成果更好地服务于治国理政、定国安邦的工作大局。唯有在理论创新、人才培养、国际对话中持续深耕,中国新闻学方能成为一门扎根中国大地、贡献世界智慧的“显学”。(作者郑保卫 系中国人民大学新闻学院教授、博士生导师,教育部社会科学委员会委员兼新闻传播学科召集人,中国人民大学新闻与社会发展研究中心原主任,全国新闻学研究会原会长,曾任广西大学新闻与传播学院院长。文章根据作者在首届中国新闻学大会上的发言整理而成)。