抗战胜利80周年之际,和毛主席单独合影的美国青年威廉·泰勒的身份引发记者关注。从细节发现矛盾,通过不断挖掘,他们最终找到真相。湖南日报社记者王为薇、刘笑雪向“我在现场”栏目来稿,讲述这段经历。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

我在现场丨细节对不上,记者对他的身份起了疑心

本文作者:王为薇 刘笑雪

今年是抗战胜利80周年,我们将目光投向湖南芷江——一座见证湘西会战、日军投降的历史名城,也是美国飞虎队的重要驻地。

(一)

5月初,我们来到位于湖南芷江侗族自治县的中国人民抗战胜利受降纪念馆,馆长吴建宏接待了我们。

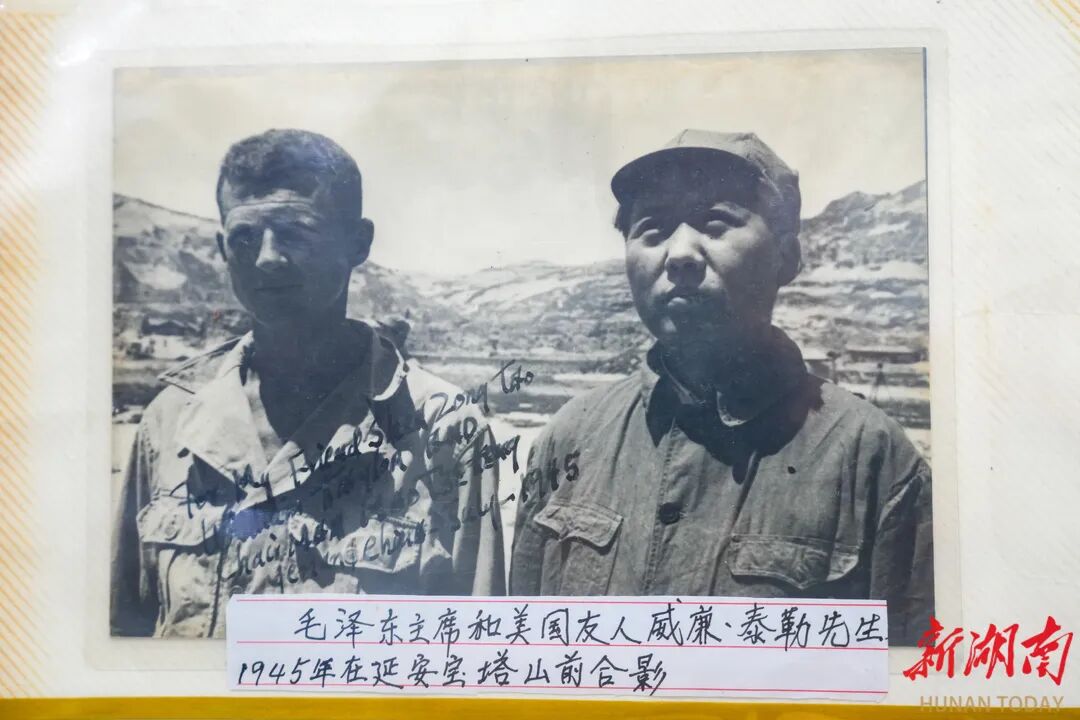

在这里,我们见到一张特殊的照片:毛泽东主席与一位美国青年威廉·泰勒的单独合影。

毛泽东主席与美国青年威廉·泰勒合影。

“这张照片有什么特别?”我们问吴馆长。

他解释道:“重庆谈判时,毛主席是和好几位飞虎队队员合影,而这张是抗战即将胜利时,毛主席与单个飞虎队队员的合影。”

这个发现让我们兴奋不已。临别时,我们拿到了照片捐赠人沈宗桃老人的联系方式。电话确认后,我们约定不日前往上海采访沈老。

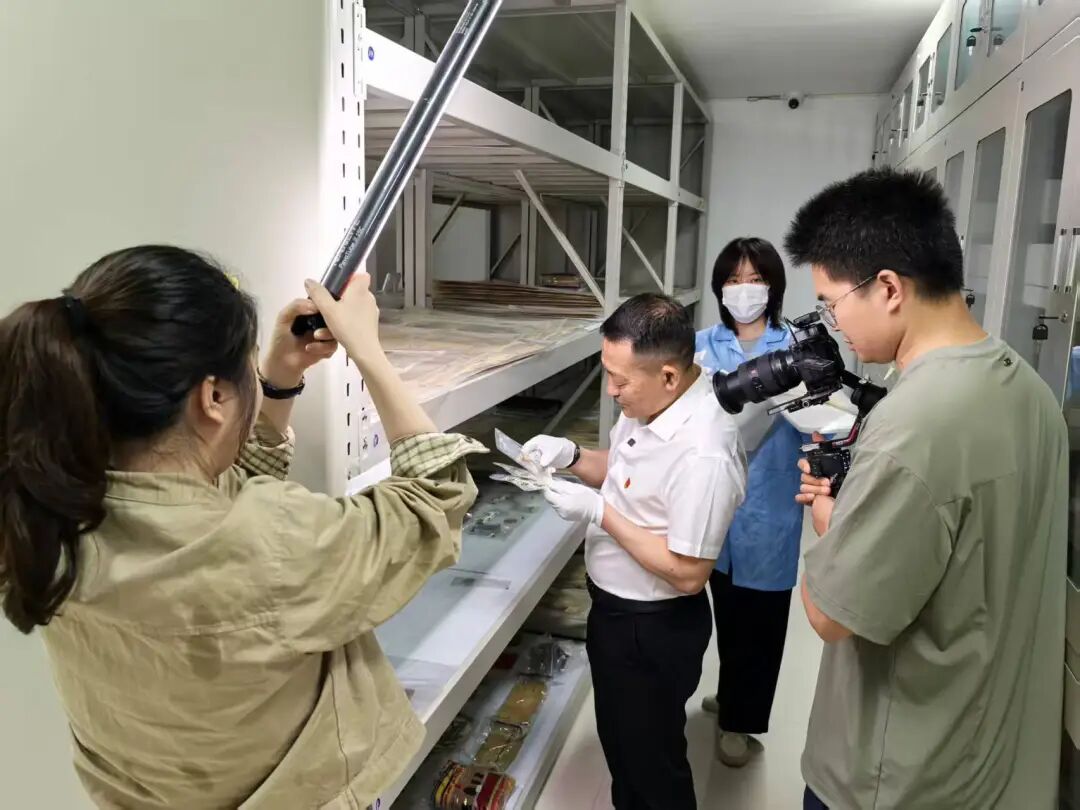

5月27日,记者在中国人民抗战胜利受降纪念馆采访馆长吴建宏。

然而,我们第二次到芷江拍摄时,却发现了疑点:泰勒在照片上的题赠显示拍摄于1945年7月,可沈老给吴馆长的来信却说照片拍摄于9月。

这个细微的出入让我们警觉起来,不禁思索:泰勒到底是不是飞虎队队员?涉及重大历史的报道,必须慎之又慎。

(二)

5月底,我们和吴馆长一同到上海采访沈老。

采访中,沈老十分坚定地表示,泰勒是抗战时期援华的飞虎队队员,和毛主席合影“可能是因为战功显赫受到接见”。

采访结束后,我们坐在沈老家楼下的凉亭里复盘。虽然沈老言之凿凿,但这个线索缺乏权威证据。我们决定兵分两路:一路去普陀区少年宫;一路去上海市人民政府外事办公室,查阅泰勒1990年来访的档案。

遗憾的是,经过几个星期核查,我们一无所获。吴馆长在国内外飞虎队研究群里也没有获得任何关于泰勒身份的信息。疑问,在我们心中越来越大。

转机出现在6月下旬。我们得知延安美军观察组驻地旧址和重庆史迪威博物馆都收藏着这张照片。这个发现让我们重燃希望。

抵达两地后,我们再次发现两处矛盾:照片上,泰勒分别被标注为“跳火车获救的美国军官”和“跳伞脱险的美军飞行员”。

针对这一情况,我们采访了多位党史研究人员、高校教师,得到的回复大同小异:这名外国人士应该不是重要人物,难以确定其身份。

7月17日,记者在美军驻延安观察组驻地旧址采访讲解员贺丽丽。

(三)

“泰勒到底是谁?”

回到报社,我们重新梳理资料,把焦点锁定在泰勒给沈宗桃的来信地址上——美国犹他州普若佛市。经过搜索,终于发现了一线希望:杨百翰大学副教授陈尔岗曾研究过“泰勒”。

姓名、时间、地点,全部吻合!我们激动万分。

通过多方帮助,我们联系上了陈尔岗。他在邮件中确认:“我在专访里提到的泰勒就是你们这张照片中的泰勒。”这个消息让我们欢欣鼓舞。

然而,接下来的一句话却给我们泼了一盆冷水:“你们弄错了,我百分百确定他不是飞虎队队员。”

什么?!

那一刻,我们分明看到了彼此的失望,“不是飞虎队队员,还有报道价值吗?”“几个月的采访都白做了?”“视频素材都拍了快200G呢!”……

(四)

经历短暂失望后,我们决定继续追寻真相。接下来的十几个深夜,我们坚持连线采访身处美国犹他州的陈尔岗。

陈尔岗告诉我们,泰勒在威克岛战役后被日军俘虏,在上海集中营被囚禁3年多,后在一次转运过程中逃脱,最终被八路军营救并护送到延安。

这个真相让我们陷入沉思。此前我们查阅的文献中多次提到,抗战时期中国共产党营救了一大批在华作战的国际友人。而眼前这张照片中的泰勒,只是一名普通的美军战俘,却得到了中国共产党的全力营救。这不正是中国共产党与国际友人并肩抗战的最好证明吗?不正彰显了人类命运与共的伟大情怀吗?

我们忽然意识到:正因为泰勒的普通身份,这个故事才更加动人、更加珍贵。

7月26日,记者与芭芭拉连线。

通过陈尔岗,我们得知泰勒的夫人芭芭拉依然健在。7月26日,我们进行了视频连线采访。

视频那头的芭芭拉告诉我们,1945年7月5日,离开延安前,泰勒在延安机场见到了毛主席,并与他合影留念。她声音轻柔却坚定地说:“直到去世,他对中国人民一直怀着深深的敬意。”

这句话让我们深深动容。我们想起泰勒在回忆录中写下的那句话:“中国人民是伟大的人民,我永远不会忘记过去几个月里他们对我表达的诸多善意。”

也正是在那一刻,我们真正明白了泰勒嘱咐沈老“把这张照片世世代代保存下去”的深意。历史,无论多久远、多细微,都不该被遗忘。

四个多月的追寻,让我们完成了一次对历史真相的探访,更完成了一次职业初心的回归。作为记者,我们深知:真相或许充满迷雾,但记者不应放弃追寻,这是对那段历史的告慰。