中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,新华社伦敦分社响应总社号召挖掘社史,追寻伦敦分社首任社长黄作梅的人生足迹。分社记者吴黎明一路探寻,让一段蒙尘近80年的珍贵历史得以被更多人看见。吴黎明向中国记协“我在现场”来稿,讲述见闻思考。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

我在现场丨被英王授勋,这位中国记者是谁?

本文作者:吴黎明

今年初赴伦敦分社工作后,我一直在追寻一个名字:黄作梅。

他是谁?

他是第一位获英国国王授勋的中国记者,更是新华社在西方世界设立的首个分支机构的奠基人——新华社伦敦分社首任社长黄作梅。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,新华社伦敦分社深入挖掘社史中的光辉事迹,并将目标锁定在黄作梅身上。在此过程中,对黄作梅的认知多一分,震撼便增一分——他的历史贡献如此厚重,获得的关注却远远不够。

(一)

寻找,从伦敦市中心弗利特街132号开始,这里是新华社伦敦分社的诞生地。

弗利特街位于圣保罗大教堂与皇家司法部之间,这条声名显赫的街道曾是英国媒体的心脏,云集路透社等新闻行业巨头。

我们来到弗利特街132号时,正赶上修缮,遗憾未能入内。这是一栋古雅的五六层建筑,站在楼下,我不禁遥想:70多年前,黄作梅前辈或许也曾西装革履,步履匆匆于此。那时的祖国,尚在苦难中跋涉;而今日之中国,早已锦绣山河。

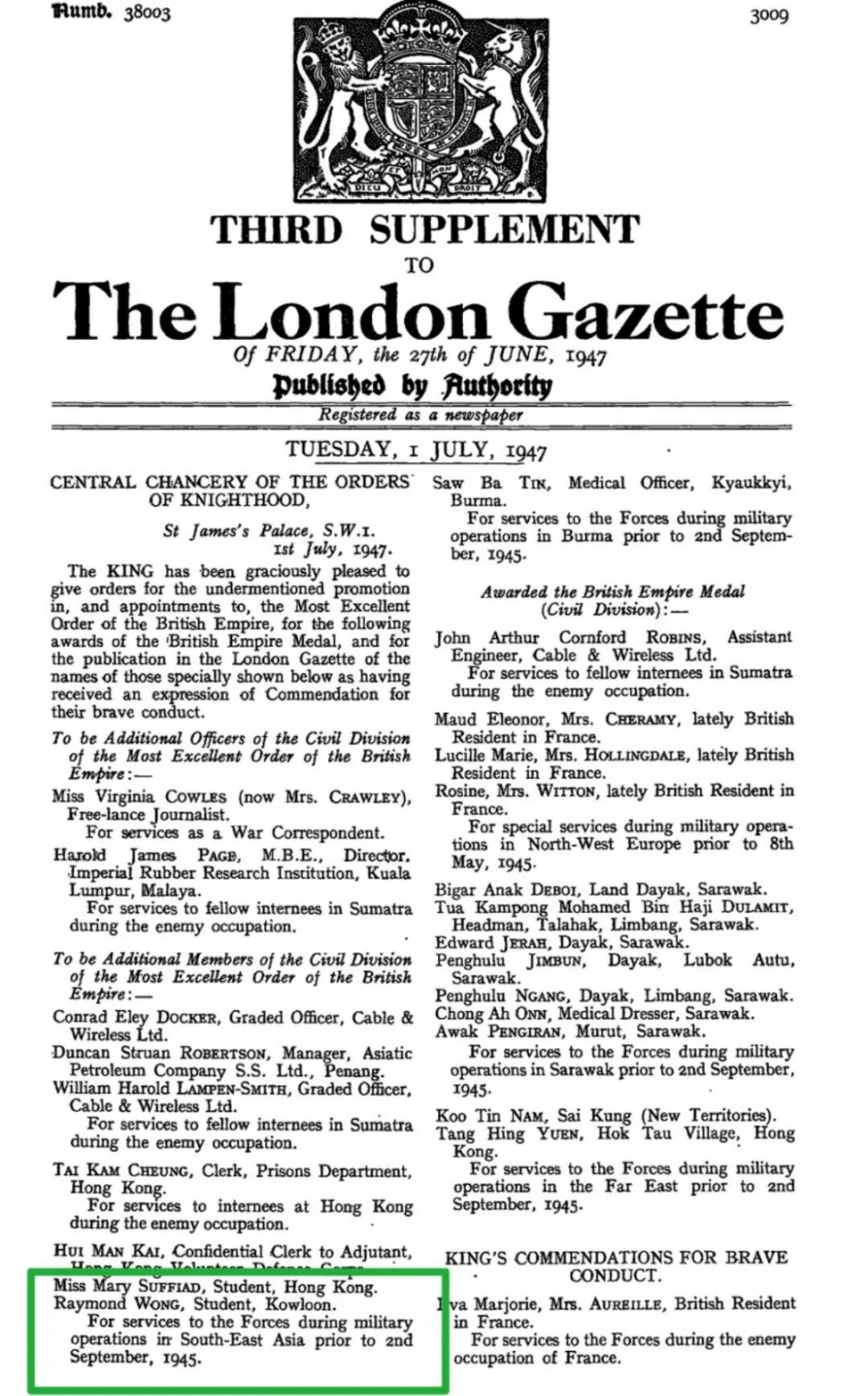

寻找黄作梅的关键一环,是找到1947年6月27日的《伦敦宪报》。这一天的《伦敦宪报》登载有英王乔治六世授予黄作梅“大英帝国勋章最优秀等级民事成员”的官方公告。

我们迫切希望找到这份报纸的原始纸质版,亲手感受那份属于历史现场的厚重。

这是《伦敦宪报》登载的关于新华社伦敦分社首任社长黄作梅(英文名“Raymond Wong”)在二战时期参与营救盟军人员被英王乔治六世授勋的报道。

几经周折,我们联系到《伦敦宪报》,却被告知所有资料均已数字化,不再保留纸质副本。

(二)

还能找到这份珍贵的纸质历史物料吗?

就在几乎放弃时,我们在英国国家档案馆的外馆系统中,发现了一条模糊线索——一份归档于“个人杂项文件”下的条目,关联着“Raymond Wong”(黄作梅的英文名)。

怀着一线希望,8月下旬,我们驱车4个多小时,赶往曼彻斯特的人民历史博物馆。这是一座临河而建的4层小楼,外表质朴,甚至有些不起眼。开门后,我们被引至地下一层的档案室。

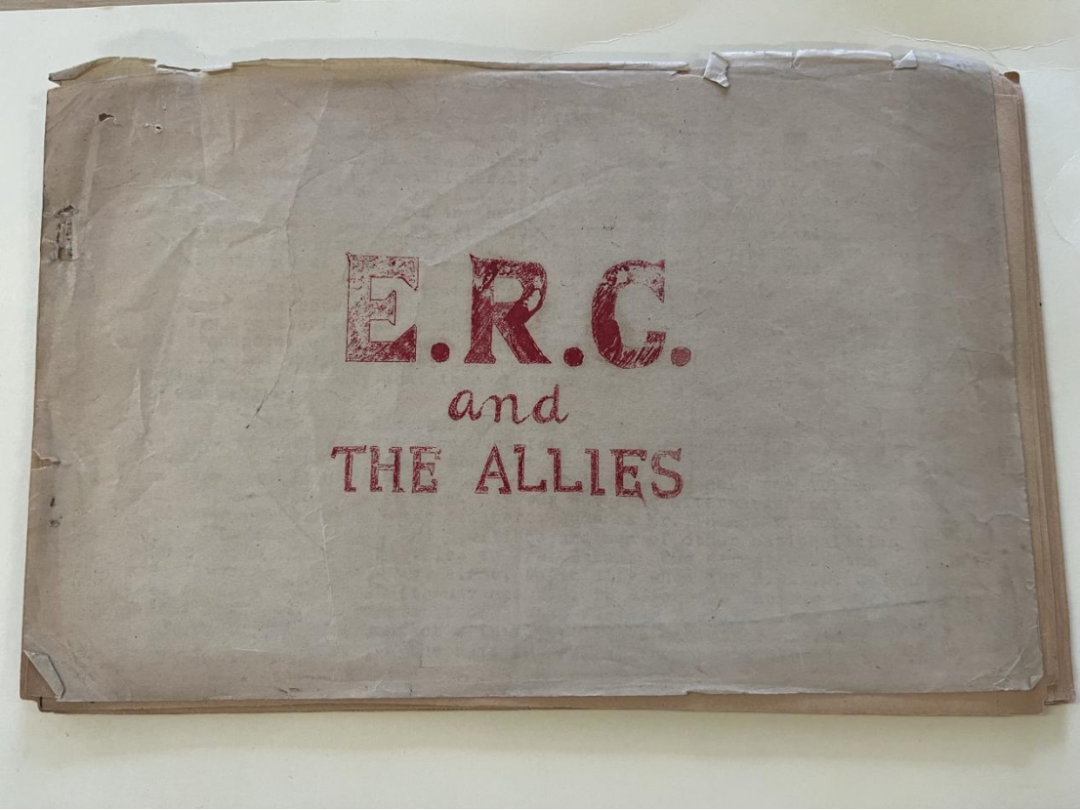

接待的馆员很快把准备好的档案材料拿了出来。我们本以为是一张《伦敦宪报》,没想到是一份尘封了近80年的历史档案《东江纵队与盟军》。

对80多年前那段抗战史,馆员或许并无太深感知,但我接过这份档案时,却觉得沉甸甸的。它见证了中外携手抗击日本侵略者的那段可歌可泣的壮丽诗篇。

这是8月21日在位于英国曼彻斯特的人民历史博物馆拍摄的由曾参加东江纵队的新华社伦敦分社首任社长黄作梅主笔编撰的《东江纵队与盟军》。

普通信纸大小的笔记册封面用红字写着英文“东江纵队与盟军”,它未经装订,只是用别针夹着,纸张早已泛黄发黑、页边出现脆化、甚至有纸片脱落。

我小心翼翼翻开,当“黄作梅(英文名‘Raymond Wong’)”的名字反复出现,且能明确他就是这份历史档案的主要编撰者时,我感到相见恨晚,“终于找到你了!"

(三)

人民历史博物馆馆员称,馆内历史档案是1991年英国共产党解散后移交的全部资料。据馆员回忆,自2011年他任职以来,仅两三人事先预约查阅过这本册子。事后我们转了一圈才发现,这是一个属于左翼阵营的博物馆。

档案堪称“东江纵队实录”,内容详实程度令人惊叹。它以官方记录、感谢信、回忆文章三大板块,清晰呈现中共领导下东江纵队与盟军并肩作战的历程,核心史料尤为珍贵:

它记载了1944年3月,美军飞行员唐纳德·克尔在香港被击落跳伞,后被两名东江纵队女游击队员救起的经过,并附有克尔的亲笔感谢信。

它收录了战俘富兰克林的回忆,他目睹美国飞行员跳伞后,本以为凶多吉少,却惊喜地发现“迎接他的并不是敌人,而是朋友——中国游击队员”。

它保留了美军第14航空队司令陈纳德的评价电报,称“若无东江纵队的全力协助,这场战争的结局恐难以实现”。

黄作梅本人撰写的长文中,系统回顾了自1942年与英方正式合作后,东江纵队在营救超过80名盟军人员、情报共享等各方面的卓绝努力。

其中一封美国海军预备役中尉马修·J·柯宾写给黄作梅的信,尤为情深意切:“我永远不会忘记你和你的同志们给予我们的帮助……更对你们在中国抗击日本侵略的真诚努力致以崇高敬意。”

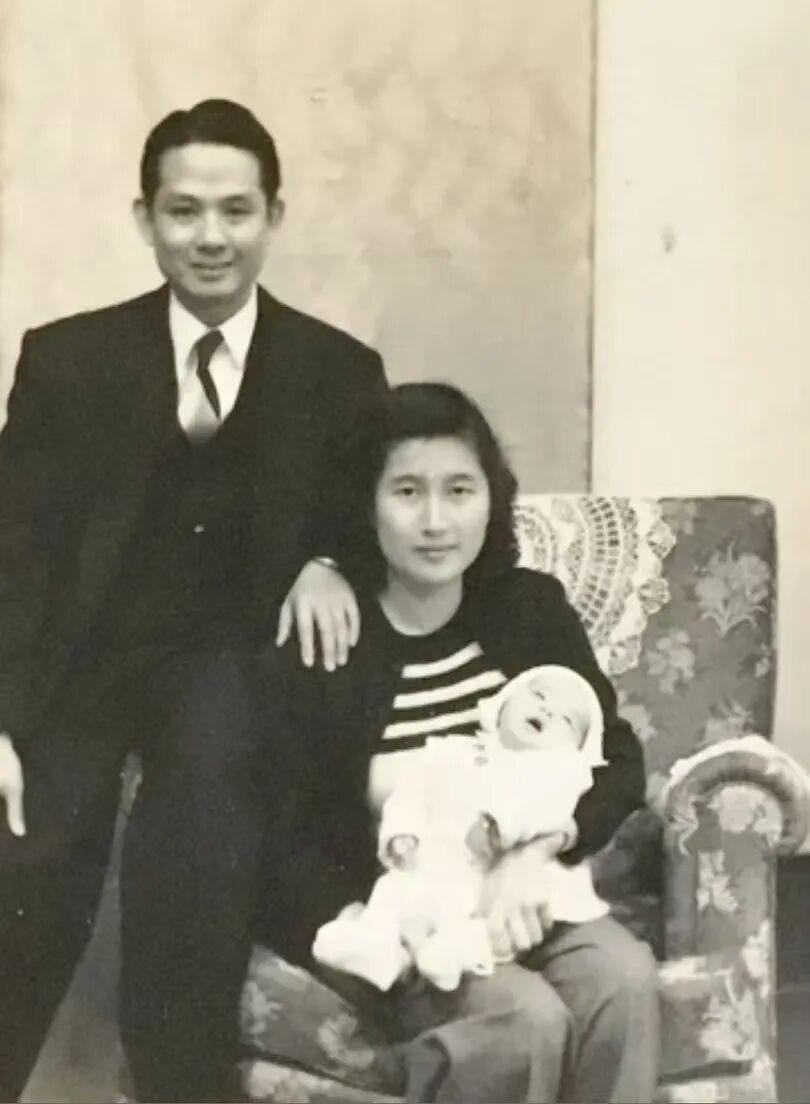

黄作梅一家三口合影,婴儿为幼年黄伟建。

(四)

我们想为这份珍贵史料找到更好的归宿,让这段蒙尘近80年的珍贵历史,被更多人看见。

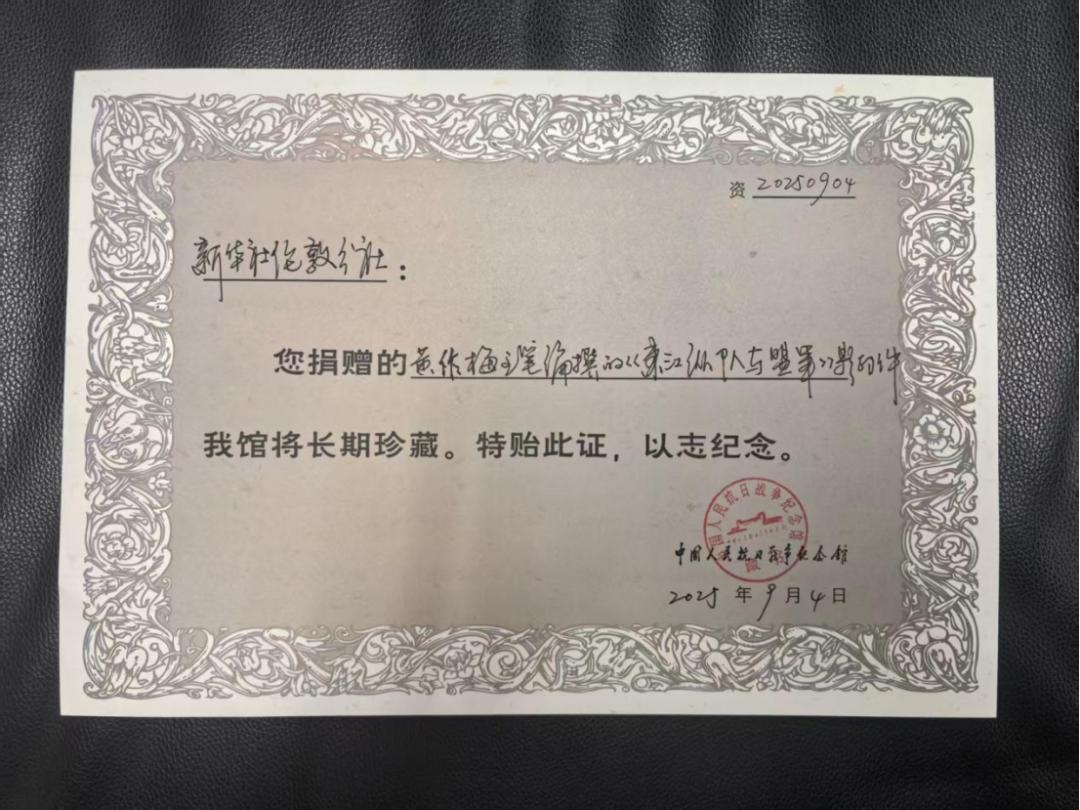

当天,我们就申请了扫描影印版。一周后,我们收到馆方发来的电子文件,第一时间将其提供给了黄作梅之子黄伟建先生和新华社社史馆。中国人民抗日战争纪念馆、东江纵队纪念馆等机构也相继收藏,发来了捐赠证书。

中国人民抗日战争纪念馆发来的捐赠证书。

在追寻黄作梅足迹的过程中,我们始终无法回避他生命的终点:1949年,黄作梅调离伦敦任新华社香港分社社长。1955年,年仅39岁的他,牺牲在前往万隆会议的“克什米尔公主号”飞机上——那架飞机遭国民党特务炸弹破坏。

他的生命戛然而止,但他的精神与事业永存。

(伦敦分社郑博非、高文成对此文有贡献)