中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年前夕,新华社播发独家消息《杨靖宇将军牺牲确切时间地点得以确认》,多家媒体公众号转发后数分钟便突破“10万+”。新华社记者杨思琪向“我在现场”来稿,讲述采制经历思考。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

我在现场丨记者根据网传线索,找到了杨靖宇牺牲的时间地点

本文作者:杨思琪

(一)

临近“九三”,手机弹出一条视频——关于日军杀害杨靖宇将军的档案,紧随其后是国内部政编室孙闻的一句:“这里好像有料。”

记者看到好线索,眼睛是放光的。

作为新华社记者,我们深知东北抗战史的厚重,更明白杨靖宇将军对东北抗联、对全国抗战的特殊意义。当晚,我立即联系黑龙江省档案馆宣教处,争取到了独家采访。

网络线索必须经过严谨、细致的求证才能转化为新闻,这是新华社的一贯作风,拒绝“大概”“可能”的模糊表述,更杜绝“想当然”的主观臆断。

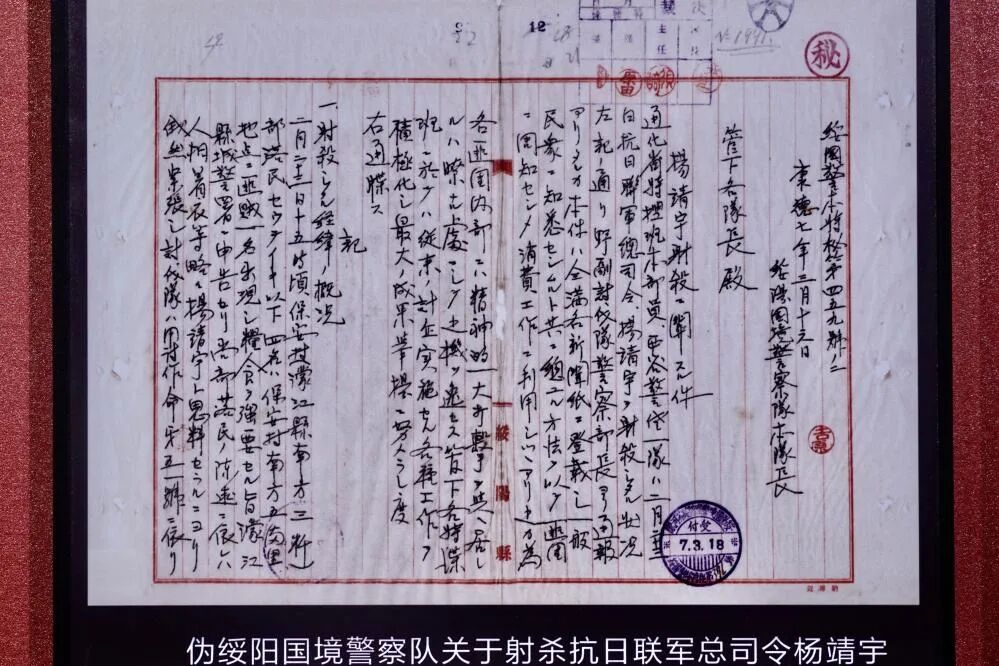

时值周末,黑龙江省档案馆工作人员加班加点,翻译整理这份形成于1940年3月16日的日伪档案《绥阳国境警察队本队关于杨靖宇被射杀的通报》。

这是一份用日文书写的档案,每个字符都浸透着日军的暴戾与残忍。

细细研究,我们发现这份档案大有深意:具体时间、地点、告密人、日伪行动、追击路线、随身携带物品……杨靖宇将军牺牲的关键细节被逐一呈现。

这份档案在黑龙江省档案馆展出。新华社记者 何山 摄

(二)

如何把档案转化为有温度、有力量的报道?

消息采写最难之处,就是从庞杂内容中抓住核心价值。

我梳理出多个细节:“携带了枪支,并非打完最后一颗子弹”“多路日军联合围剿孤身作战的杨靖宇将军”……但似乎都不在点子上。

在编辑指点下,我最终提炼出两个关键信息——“1940年2月23日16时30分”“濛江县城西南5千米标高四九〇(高程490米)附近”——杨靖宇将军牺牲的确切时间和地点。这在以往报道中鲜有提及,甚至明晰了此前研究中“下午4时许”等模糊表述。

求证过程中,多位专家告诉我:“这份档案记录清晰,极具史料价值。”那一刻,我们仿佛穿越时空,看到了80多年前那场悲壮的战斗。

好的报道不止于表面信息,更要深入挖掘背后逻辑与人文细节。

在修改初稿时,编辑追问:“杨靖宇将军随身保管了6660圆,这些钱有多大购买力?”我请教东北烈士纪念馆专家贠占军,得知在1940年,伪满洲国圆购买力很强,100斤猪肉价格是35圆,所以6660圆能买很多东西。

杨靖宇将军身处绝境,以棉絮、树皮果腹,仍妥善保管着这笔部队经费,至死不肯丢弃武器。这是何等的忠诚与坚韧!

为确保精准,我们请新华社日文专家蓝建中对档案逐字核校。他辨认出“圆”字,将“手账”由“日记本”修正为“笔记本”,“時計”由“手表”修正为“表”。

对于档案中军事术语的译文,我们请多位专家核校,在他们建议下将“标高”的翻译从“海拔”修改为“高程”。

没有华丽辞藻,稿件以平实的语言和真实的史料呈现——因为真相,本身就是最强大的力量。

(三)

新华社独家消息《杨靖宇将军牺牲确切时间地点得以确认》播发后,在全网迅速传播,呈刷屏之势。人民日报等1000多家媒体和平台采用,多个客户端置顶展示,新华社、人民日报、中国新闻网等微信公号发出后数分钟便突破“10万+”,话题冲上各大平台热搜榜单。

无数网友在评论区留言,表达对杨靖宇将军的崇敬之情,有人说“历史的细节永远是那么动人心魄”,有人“感谢新华社记者为历史正名”。

一篇不足800字的消息何以成为现象级产品,引发传播热潮?其根本在于以杨靖宇为代表的抗日英烈有着深入人心的感召力。这篇报道用尘封的细节还原历史真相,让典型人物背后的英雄群像在读者面前挺立起来,让先辈的牺牲与坚守瞬间鲜活、丰满、立体起来,让伟大抗战精神与奋发有为的时代风貌同频共振,产生共鸣、形成回响。

(四)

稿件写好,是第一步。为了让更多人了解这段历史,我们同步制作短视频。当时,分社音视频部主任何山在出差回哈尔滨的途中,得知拍摄计划后立即答应第二天同行。

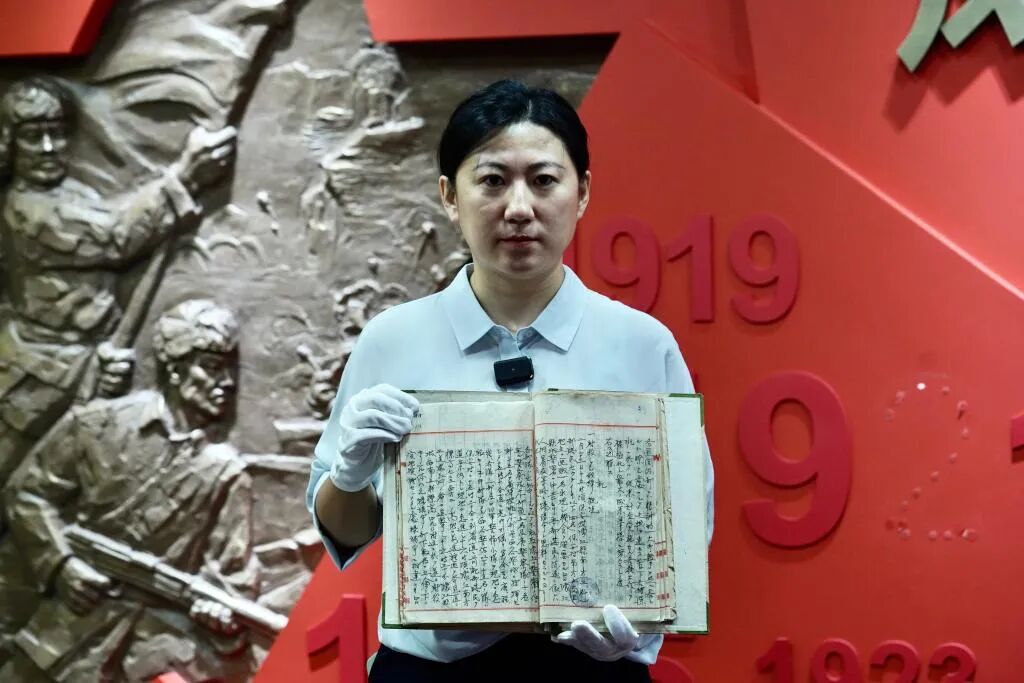

但拍摄过程并不轻松。黑龙江省档案馆当日接待人数超千人。我们“见缝插针”,先抓拍空镜,临近闭馆,才拍下工作人员赵倩的出镜解读。

在东北烈士纪念馆,贠占军老师告诉我们:敌人发布这份通报是为炫耀“功绩”,但东北人民并未被吓倒,反而斗志更坚。

那一刻我再次深刻认识到:这不仅是一条新闻,更是对历史真相的庄严回应,对民族英雄的深情告慰。

九三阅兵现场,由80面抗战英模部队荣誉旗帜组成的“战旗方队”,震撼人心。“杨靖宇支队”战旗赫然在列,迎风飘扬。9月14日,这面战旗跨越千里,回到其曾经战斗和驻守的东北大地,凝聚着东北抗联英烈的热血与忠魂,激励东北儿女赓续红色血脉,奋发有为,书写新的光辉篇章。

黑龙江省档案馆工作人员赵倩展示这份档案。新华社记者 何山 摄