我是中央广播电视总台新闻中心经济新闻部记者王雷。今天我想分享主流财经媒体的破局之道。

面对全媒体时代的全新挑战,台领导提出:必须着力推进主力军进入主战场,把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网汇集、向移动端倾斜,要以“大象也要学会跳街舞”的精神风貌拥抱互联网。

创办视频号《财经老王》是经济新闻部落实总台领导要求的一项重要举措,也是经济新闻部打造新媒体传播矩阵的重要一步。2023年7月底,财经老王节目正式上线。从大屏到小屏,我们团队全都是从零开始。但很幸运,各级领导都在鼓励我们大胆迈出第一步,勇敢地试一试。我们的视频在央视新闻视频号、新闻联播视频号、央视新闻客户端、央视网快看等全平台投放。视频内容以财经重大政策解读、财经事件评论、财经知识答疑解惑为主。今年以来又扩大了视角,向社会、民生、文化等领域的热点延伸。我们从2024年开始常态化发稿,并实现小屏节目返大屏,在新闻频道《朝闻天下》《新闻直播间》《新闻30分》《共同关注》《东方时空》《晚间新闻》等多个栏目播出,覆盖了更为广泛的观众群体。

我所在的科组是经济新闻部的财经组,包括财政部、央行、金融监管总局、证监会、税务总局等财政、金融的核心部门都是我们日常报道的重点。但对电视来说,这几个部门的新闻也是画面最单调、最不好表现的领域。而《财经老王》新媒体平台的推出,就是要让财经报道从语态、形式、风格等方面都进行改变,尝试突破。

电视节目的篇幅一般都是短小精干,一条片子也就是几百字。以前做财经领域的动态新闻报道,只要是把政策挑几条出来,再请个专家解读几句,讲讲意义,节目就发出去了。我们感觉,大部分观众对这条新闻可能是看不懂的,因为不管是财政,还是金融、税务政策、文件中往往都会有很多专业词汇,电视又没有足够的篇幅把它解读一遍。如果是网络或者报纸,我反复看几遍,还是能够理解的。但是对电视观众来说,只是听一遍就理解,太难了。

《财经老王》作为我们财经新媒体创新的一个试点,最重要的一点就是要让大家看懂、听懂,能够理解,最好还能有用。于是,我们每周的选题会,大家除了要报新闻线索,报大屏也就是电视的报道方案,还需要专门报新媒体选题。你准备怎么报?哪些选题能够大小屏兼顾,哪些是专门发《财经老王》的。定出选题后,还要集体讨论从哪个角度切入,怎么表达才更容易听懂,能够更好地得到传播。为了让稿件更适合互联网思维,对于一些没有强时效性、偏社会化的选题,我们会让实习生尝试以他们的视角、感受先写一份稿子,甚至是每个人写一篇,再由我们来调整和修改。

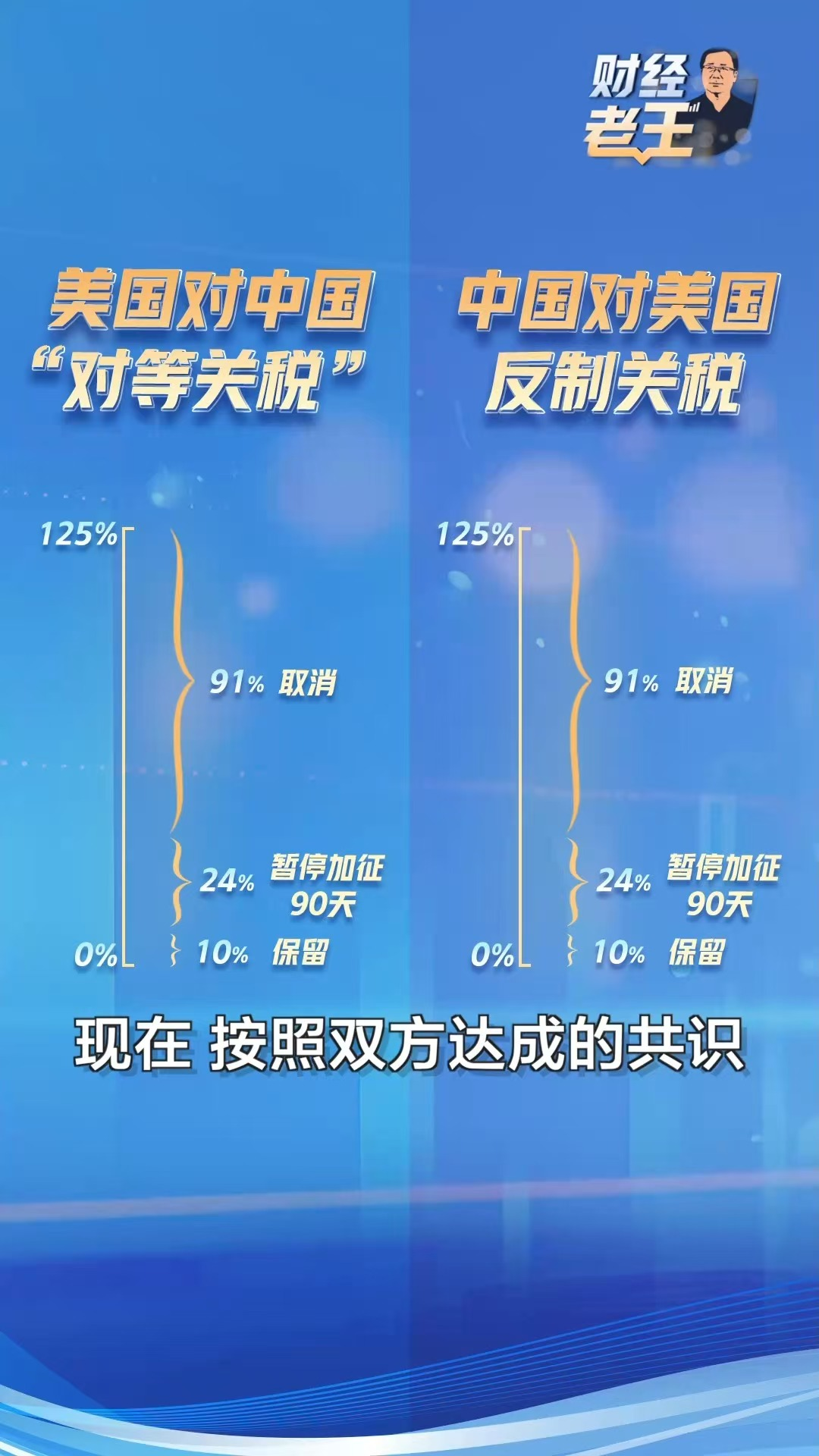

内容方面,《财经老王》持续深耕财经专业领域的政策解读与新闻述评,这么多年的报道经历,让我也可以算半个专家了。我们持续关注中美贸易战、央行、金融监管总局、证监会的政策等热点话题,并多次以独家权威、快速解读和贴近受众的内容成为热搜话题推荐视频,有效引导了舆论方向。中美日内瓦经贸会谈结束后我们出了一期报道。当时谈判结果一出,全网都在问关税到底降到了多少?看不懂声明到底说了啥。我们四两拨千斤,用一张图让大家一目了然,也收获了网友的认可。

虽然很多政策我们并不能提前得到消息,但是长期的报道、持续的关注,还是对我们有帮助的。比如很多金融政策,并不是无中生有的,它在出台前必然是有蛛丝马迹可寻的,我们虽然不能知道具体哪天政策会落地,但是经验还是可以让我们提前做一些准备,这样就能帮助我们在政策突然出台时,不会匆匆忙忙、连滚带爬了。我想这也是老记者的一点优势吧。另外,长期的跑口也让我们和相关部委建立起了信任,有些政策当我们看不懂时,可以找到相关的司局领导、处长请教。比如,我们推出的《超长期特别国债来了》全网阅读量超过7000万次,其中关键的一点就是我们在视频中独家点出个人也可以购买。这个问题其实当时各家媒体都在关注,但是文件里没说,谁也不敢确定。我们的跑口记者很执着,反复跟相关部委、银行、专家沟通,最终拿到了答案。

《财经老王》还关注老百姓的消费、理财、金融防诈等相关领域,比如持续关注存量房贷利率调整、央行降息降准对百姓生活、贷款的影响,我们通过举例、算账等方式,对政策进行解读,让百姓关心的大事小情有所落实。也让我们的报道成为有用的新闻。

今年以来,《财经老王》还不断拓展新的领域,通过经济和财经视角对社会现象和事件进行分析解读。我们努力尝试“万物皆可财经”,让财经报道有意思起来。这两年,我们算过哪吒身上的乾坤圈用了多少黄金,这些黄金从《哪吒1》到《哪吒2》涨了多少钱。算过气温每升高1度对经济的影响。我们还与央视主播走出演播室,聚焦新能源汽车产业发展话题推出“感受活力系列报道”,体验超级充电站;走进江苏太仓社区养老机构,给用户带来新鲜、接地气的一手报道。

从去年底开始,我们增加了对国家重大方针政策的关注。近期我们持续关注了“十五五”规划纲要,推出多条解读视频。其中《“十五五”这么干!普通人的机会藏在哪?》一条,通过对政策的反复学习,我们的稿件实现了从“宏大政策”到“个体机遇”的精准下沉,有力传递出“普通人也能借政策东风”的积极信号。解读内容特别注意贴近性,用普通人的视角与“十五五”建立了关系,让报道更接地气、更好理解。

财经新闻的标签,往往是“高端、大气、上档次”,但有时候它们其实就是“有门槛、看不懂”的另一种说法。我们努力尝试做严谨准确,又让人能明白的节目。在语言方面,我们努力摒弃文件语言,努力将政策转化为大家日常用语,转化为老百姓一听就懂的内容。

当然无论大小屏,我们始终站稳国家立场、输出总台观点。

工欲善其事必先利其器。在节目制作过程中,我们还设置工业化生产流程机制,各个环节都有标准化流程,大大节约制作的时间,以保障节目的时效性。《财经老王》还充分探索利用人工智能赋能新闻生产,通过与外部人工智能公司和总台央视听大模型的交流协作,在日常选题策划、稿件内容校准、视频辅助编辑、财经知识库构建、用户画像分析等方面开展了积极探索,并取得了初步成效。比如,我们通过大数据挖掘,充分捕捉财经垂类的热点话题与选题方向,通过数据挖掘,对后端数据进行回测与评价追踪分析。《财经老王》还深度拓展使用央视听大模型,加强大数据喂料与训练工作,逐步探索利用人工智能赋能新闻生产。通过大模型系统我们可以识别并提示文稿中政治性、常识性、原则性错误,能够识别错别字、病句,并对语言表达内容进行优化和网感改编。

最后我想说的是,传统媒体和新兴媒体不是取代关系,而是优势互补。我们不仅将新媒体的视频返给大屏播出,还通过新媒体改变了记者的表达方式,也在不知不觉中影响到我们的大屏节目,让我们的电视节目也更接地气,更好看了。(作者王雷系中央广播电视总台新闻中心经济新闻部记者)