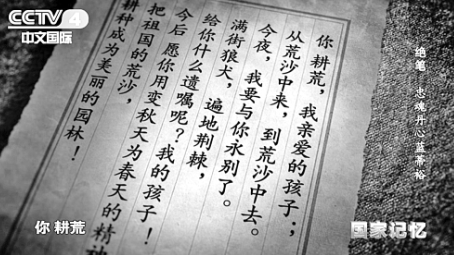

在中国共产党的百年奋斗历程中,无数共产党人为了追求信仰慷慨明志,从容赴死,把生的希望留给后人,写下一封封传颂至今的绝笔信。清明时节,致敬英烈。中央广播电视总台华语环球节目中心《国家记忆》栏目从4月3日起推出纪录片《绝笔》系列,正通过10多位共产党员临终绝笔,展现他们初心不改、信仰弥坚的革命精神。

融入一个国家的历史,追寻一个民族的记忆,是人类文明的本能冲动之一。始于2016年的纪录片《国家记忆》在“四史”学习教育中,探索利用纪实影像建构家国记忆、坚定理想信念、矢志拼搏奋斗的新路径。这一栏目秉承“为国家留史,为民族留记,为人物立传”的理念,记录讲述党的奋斗史、创业史、中国特色社会主义探索史、改革开放进程史,掀起了一次次振奋人心的全民学史、知史爱党、懂史担责、通史爱国的浪潮。

纪实影像: 深度还原历史瞬间

党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,这些波澜壮阔的历史事实蕴含着党和国家拼搏奋斗、走向富强的密码,也记录和彰显了改革开放和社会主义的成就与辉煌。中国人通过口耳相传的点赞、文字书写的铭记、影视作品的歌颂,构成了多维度的文化自信,而纪实影像新方式的深度还原、求真求实,则开辟了重视情感向度、人性内涵,通过故事的挖掘、细节的聚焦来书写“四史”的新方式,成为一套学史懂史敬史的可视化教材。

首次披露珍贵史料,解密历史事件背后尘封的历史瞬间。《周恩来与中共隐蔽战线》通过历史影像、文献资料、专家解读及亲历者后代的口述,首次权威展现周恩来和中共隐蔽战线鲜为人知的历史。比如首度披露廖仲恺遇刺案的破获经过、周恩来指导和秘密设立交通线等史实;首度披露情报保卫人员如何在重庆谈判期间确保毛泽东的安全、周恩来如何指挥各大情报系统秘密营救民主人士北上等历史瞬间。纪录片还原了中共隐蔽战线从无到有、从小到大的发展历程,给观众留下了深刻印象。

真实感人、细节动人,抢救性调查采访致敬英雄峥嵘岁月。为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,《国家记忆》推出20集大型纪录片《抗美援朝保家卫国》,以抗美援朝战争历程为叙事主线,首次全景、真实、权威地披露了决策内幕和历史细节,还原并全面回顾了抗美援朝战争历程。《中国新闻出版广电报》记者了解到,纪录片团队历时一年在国内外进行详细调研和梳理,片中首次解密了部分珍贵档案和电报,拍摄了百余件抗美援朝珍贵文物,部分历史影像画面在片中首次公开。

小切口讲述,用事实说话,见证璀璨明珠繁荣发展历程。在《国家记忆》栏目中,纪录片《香港生命线》以客观事实为依据,以民生所需为切口,首度讲述了新中国成立以来,中国内地如何克服困难,全力保障对港鲜活食品、淡水、电力、天然气等物资的供应,尤其以细节和事实讲述了改革开放以来党和国家对香港的支持力度,在“润物细无声”中,为观众解答了新中国成立70多年来,祖国内地如何携手香港迈向“同发展、共繁荣”之路。

精炼选题,历史观照现实,挖掘一脉相承的家国情怀。选题把握上,《国家记忆》注重新闻性、时效性、事件性、重要性,将历史事件和当下的社会热点结合起来,推出纪录片《战“疫”》,观照2020年的新冠肺炎疫情,通过回顾我国关于鼠疫、天花、疟疾、血吸虫病、脊髓灰质炎等5种流行性疾病的防治历程,展现了伍连德、齐长庆、苏德隆、顾方舟、屠呦呦等人在防控传染病过程中的杰出贡献。纪录片还采访了赵铠、李兰娟、张伯礼、王辰、杨宝峰等中国工程院院士,梳理了防治重大传染性疾病的中国经验,更是致敬抗击新冠肺炎疫情的英雄,点赞他们为国为民的家国情怀。

以古观今:历史与现实同构共振

历史不是冷冰冰的事实堆砌和数字叠加。如果以一种大历史观回看党和国家走过的苦难辉煌,就会发现,在史实细节的背后,脉动着中国社会发展过程中沉淀下来的有意义的模式。回溯历史,以古观今,就是为了通过国家记忆的主题创作,回应社会关切,抓住时代脉搏,重现历史之光,厚植爱国情怀,涵养浩然正气。《国家记忆》的内核在于其依托高质量的内部资料与第一手的珍贵史实搭建历史认同、国家认同的新高地,既体现了纪实纪录片的系统性、全面性、知识性,又彰显了教育启示的国家历史高度与内涵。激活尘封的历史,照进民众的生活日常,历史与现实的同构与共振是这一栏目受到关注热议的重要原因。

《国家记忆》以历史为名,出发点和落脚点始终紧扣时代现实。仅从2020年播出的重要选题纪录片中,就不难看出节目延续着党史、国史记录与时代同行的定位特色,紧扣重大时间节点、重要社会事件,用历史观照现实和未来的价值情怀。除了回应新冠肺炎疫情的《战“疫”》、在70周年重要节点推出的《抗美援朝保家卫国》等,纪录片还寻找到历史隐线与当下现实的联结,一切对历史的书写与回忆,都是在当下与记忆展开的有机关联。昨天的历史造就了今天的生活,昔日的苦难成就了今日的辉煌。比如在纪录片《国家荣光》(第一季)中,通过20位英雄人物有血有肉、有情有义的事迹回溯,黄继光、郭永怀、赵一曼、张超……这一个个英雄名字不断回闪,用“以人为本”的叙事方式,讲述了为党和人民事业作出杰出贡献的英雄故事,他们是民族的英雄,也是国家的荣光;他们是党史、国史长河中的灿烂星光,也是今日中国昂首发展的底气脊梁。

习近平总书记高度重视对历史的研究学习,在不同场合多次阐述学习“四史”的重要性与方法论,强调“历史是最好的教科书”。身处百年未有之大变局中的我们可能偶尔也会迷茫,个人的奋斗、国家的发展,其坐标系、方向感何在?《国家记忆》正是瞄准了现实中可能存在的迷惘情绪,通过历史的观照、时代的呼应,给出引领性回答。于是,我们便能理解“青山处处埋忠骨,一腔热血洒高原”的孔繁森,也能理解“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”的韦慧晓,理解这些过往与现实隔空对话背后的精神传承。

纪实影像作为一种大众叙事媒介,具有鲜明的公共性,尤其是聚焦国家历史、民族记忆的重大选题,必然会成为讲述重大历史事件和社会生活发展变迁的重要载体,也必然承载着传播主流意识形态、链接历史与现实、促进国家认同的重要功能。从这个层面出发,《国家记忆》正引领着纪录片题材挖掘的新思路和纪实影像叙事创新的新方向。

传播赋能:线上线下融合互动

历史贯穿着灵魂,历史也透着温度。过往的历史构成了当下生活的基石,而中国人历来都有“以史为鉴”“知史前行”的情怀。今天的传播环境呈现出更加复杂的态势,小故事与大情怀的统一、内容与形式的适配、线上与线下的融合,这些都考验着《国家记忆》的推陈出新,以及如何吸纳全年龄段受众共享历史精神大餐。从传播效果来看,《国家记忆》可谓精品迭出、特色鲜明、效果显著,数据显示,该栏目2020年观众规模达6.22亿,成为黄金档热播节目中唯一一档专题节目,通过融合传播覆盖了更广泛的受众群体,各大传播平台屡屡收获热搜爆款,获得了良好的社会影响力和舆论引导力,成为新时代“四史”学习的标杆性作品。

小与大的辩证。以往部分书写大历史的作品更加关注历史精英和英雄人物,叙事上也更为宏大,构建出了更具集体意义的“国家”,却无意间削弱了“个体”的表达,如何在个体与集体、社会与国家之间有机融合,还有待叙事创新。《国家记忆》以小切口带入大视角,其意识到,历史是一个个鲜活个体构成的记忆共同体,因此,突破以往以宏大叙事为特征的宣教传播套路,挖掘历史背后的个性化、故事化、微观化等要素,将个人的选择与前途同国家的发展与命运紧密联系,既体现了节目的高度、广度、深度、温度,更贴近当下观众的审美趣味,同时,也赋予了宏大历史人文关怀的情感温度。

内容与形式的配合。新媒体时代,优质内容永远是硬通货。《国家记忆》讲真实故事、探真实历史、诉真实情怀,打造历史纪录片的精品内容,并同步进行形式创新,两相配合形成了现象级的“四史”学习教育力作。内容上,选题遴选兼顾历史与当下;叙事范式更贴近个体个人;史料论证上铺陈第一手珍贵史实;形式上,三维动画、科技赋能还原历史场景;九宫格海报将精彩画面与金句解说相结合;系列化编排长短搭配,小故事既能独立又能组合。通过硬核内容与形式创新,紧密跟踪当下舆论热点,《国家记忆》的节目内容满足了不同受众、不同场景下的多元影像消费需求,拓展了节目的品牌价值。

线上与线下的融合。随着传播技术的发展和媒体融合的推进,社会传播也迎来视频化转向。《国家记忆》也因势而动,进行线上线下传播的融合,除了跨平台、多渠道宣介电视节目外,还积极入驻各类媒体平台,注重日常运维,让节目内容得以最大化利用。节目深谙社交媒体传播之道,高燃的背景音乐、MV延伸作品等,屡屡“出圈”,登上热搜。《国家记忆》节目在传播创新上也不断探索线上线下相融合,通过海报展示、短片播放的形式现身城市核心商圈大屏幕、地铁公交电视、站台通道等人流密集区域,拓展了纪录片传播的新局面,实现了线上线下联动,将节目影响延伸至日常生活中,用实践丰富着“四史”表达。

寻找历史书写的更多路径,拓展“四史”融合传播的效果,将严肃历史题材的硬核内容推向更广泛的受众,《国家记忆》进行了大胆而成功的创新。这种难得的经验不仅提升了“四史”传播的质量,更是在新的传播背景下挖掘出了一条广播电视领域“四史”学习教育的有效路径,彰显了节目的责任担当,凸显了中国当代广电人的拳拳爱国之心,打造出了广电领域学史、知史、传史的标杆性案例、可视化教材。(记者 李雪昆)