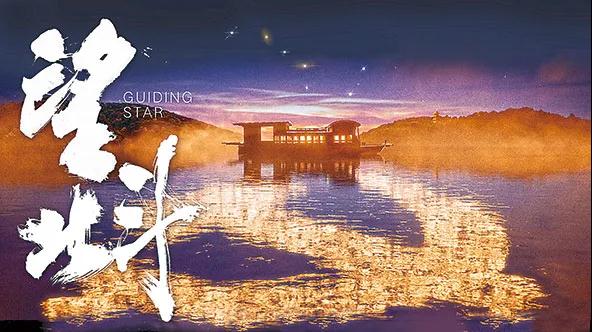

用什么形容中国共产党最贴切?在庆祝中国共产党成立100周年之际,全网刷屏的新华社微视频《望北斗》给出了答案。

远航需要罗盘,夜行要望北斗。星耀苍穹的北斗,作为遥远天幕中的指路明灯,在中华文化中代表着方向。

“长夜难明赤县天”,百年前,正是中华民族“跌入谷底”的至暗时刻。在那个暗夜,筚路蓝缕为中华民族指引光明的方向,正是亮如北斗的中国共产党。中国共产党带领中国人民,经过百年奋斗,阔步走上民族复兴之路。

奇妙的是,《望北斗》“解锁”了一个让人大呼“太巧了”的“知识”——摇光星,北斗七星之一,距地球约100光年。今天我们看见的北斗星光,正是来自中国共产党成立的年代。

这个点找准了!《望北斗》上线2小时全网传播量迅速破亿,微博话题“今天的北斗星光来自100年前”阅读量超16亿,刷新多项纪录。

这个现象级融媒产品是如何炼成的?

寻 星

13分36秒总览百年风华

民族危亡之际,一群中华热血儿女昂起头来,奋力寻找“挽狂澜于既倒、扶大厦于将倾”的引路“北斗”。

如何将“红星照耀中国”的百年故事浓缩于一段十几分钟的视频,对创作者是极大的考验。《望北斗》团队选择用“北斗”这一意象联起一个个经典人物、经典故事,总览中国共产党百年求索与奋斗历程。

故事在中法马江海战的炮火中拉开帷幕。作为中国首批留美学生,心怀救国梦的詹天佑学成归国后的第一份工作,是在中国自己建造的第一艘巡洋舰“扬武号”上实习。

1884年,“扬武号”在马江海战中被法国舰队击沉,詹天佑愤而转向实业救国,主持中国自主设计修建的第一条铁路——京张铁路。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。正是中国共产党人的伟大斗争,改变了中华民族的历史命运。

铁轨之上,黄花岗起义、辛亥革命等史实画面、陈独秀和李大钊等革命先驱、《新青年》《共产党宣言》等出版物,次第而来,《望北斗》几个故事间的神奇关联,也徐徐铺陈在观众面前——

京张铁路沿线,“觉醒者”们向工人传播新思想,其中就有李大钊的学生邓中夏;1933年邓中夏被捕入狱,与他关押在同一监狱的著名诗人艾青,曾把处女作发表在《北斗》杂志上;抗战紧要关头,延安成为指引中国救亡的灯塔,艾青奔赴延安,他设计的中国共产党党旗上,除了镰刀、锤头,还有北斗七星……

类似的神奇连接,在孙继先的故事中也有体现。1935年,时任红一军团一师一团一营营长孙继先,是强渡大渡河的开路先锋。新中国成立后,孙继先出任酒泉卫星发射中心首任司令员,他的部下在大渡河附近建设了西昌卫星发射中心,正是今天北斗卫星导航系统的“母港”。

革命年代,当地百姓冒着炮火运送红军渡河杀敌;和平年代,孙继先的后辈战友驾船从大渡河上给百姓运送扶贫物资。

这样的故事,不正是共产党和人民血肉相连的生动体现吗?

创作过程中,主创人员在史料中发现人物之间这种神奇关联,会激动得“一夜没睡着”。《望北斗》上线后,看到这些让人惊叹“原来如此”的“巧合”,观众果然啧啧称奇。

“其实,这些看似偶然的联系,蕴含着历史的必然。”《望北斗》导演李柯勇说,他们着力挖掘的,正是历史的内在逻辑。

创作过程中,团队每个人都阅读了上百万字的资料。但只看资料终觉浅,团队还走访了很多博物馆、纪念馆、历史事件发生地,多方考证史料。东方红一号卫星、十一届三中全会、香港回归、北京奥运会……众多元素被流畅地串联起来,最终汇成片尾浩瀚星海中的党徽标识。

群英会

《流浪地球》视效团队加盟

群策群力成就大片质感

“‘扬武号’的罗经沉入水底,四周船体碎片缓缓沉降……”

“在京张铁路沿线,李大钊的学生邓中夏向工人们传播着新思想……法庭上他与久别的妻子李英重逢,为了保守党的秘密,两人近在咫尺,却不能相认。”

“大渡河畔,红军再次濒临绝境,开路先锋孙继先带领17勇士冒死强渡。”

不少网民对《望北斗》中这几个片段印象深刻。微视频还原了马江海战兵败时的屈辱,再现了仁人志士唤醒民众的燃情岁月,浓墨重彩地铺陈了红军将士强渡天堑的英雄史诗。

孤悬的沉船、破碎的罗经、大渡河上呼啸而过的子弹……CG动画等视觉特效的大量应用,让网友直呼:“太震撼了,这才是真正的电影级特效!”

还真让网友说对了——

《望北斗》中栩栩如生的雕塑镜头,均使用3D技术对多地的馆藏文物进行实景拍摄;CG动画、星云变幻等特效镜头,由《流浪地球》的视效团队“墨”影像制作担纲。

片头星云遮挡又散开、在宇宙星空背景上出现北斗七星全貌,片尾星空璀璨、动态幻化为党徽图案,视效团队仅打磨这两个镜头,前后就用了3个多月。

“《望北斗》是一部以纪实风格为底色的新闻作品,电影级特效让纪实也能看上去如此浪漫和震撼。史料的特效化处理,让历史场景的真实感、重大事件的现场感以及革命先驱的革命激情扑面而来。”主创团队介绍。

除了国内“天花板级”的视效团队参与制作,整个制作团队也堪称是“梦之队”。比如,微视频的配音由国家一级演员徐涛担当,配乐由《跨界歌王》《中国好歌曲》等节目的音乐总监捞仔负责,就连片名“望北斗”三个字的题写也来自张艺谋电影《影》的片名书写者许静。

此外,为了与宇宙浪漫叙事风格相称,《望北斗》的二次传播更是“黑科技”爆棚,“星空感”满满。

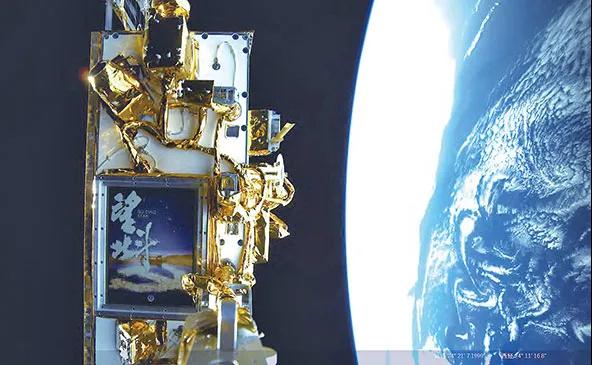

主创团队将《望北斗》的海报送上太空,由中国首颗民营百公斤级卫星“瓢虫一号”拍下了一张同地球的珍贵合影,美丽的“蓝星”成为《望北斗》的特约“宣传大使”。

至 臻

片中一秒钟,背后无数功

邓中夏的妻子究竟叫“李英”还是“李瑛”?马江海战时詹天佑到底有没有在“扬武号”上参战?为“扬武号”指引方向的罗经到底长什么样?这些问题,看过《望北斗》的观众已有明确答案,但当时为了核实相关信息,主创团队可是“踏破铁鞋”。

“邓中夏妻子的名字,有说叫李英的,有说应该是‘瑛’不是‘英’,还有资料说真名应该姓夏,我们为核实她的名字就看了六七本书。”《望北斗》撰稿人黄小希说,“最后我们多方联系找到了她的亲人,这才确定她叫李英。”

“很多资料上都说,詹天佑在马江海战时是‘扬武号’上的船员,我们对这段史实存疑,便赶赴福州马江海战博物馆,找到了相关的历史研究专家,最终确定詹天佑曾在‘扬武号’上‘实习’,并没有参加海战。”参与撰写脚本的记者徐润南说。

《望北斗》团队部分主创成员合影

“我们在博物馆中看到了一个罗经,但它不是‘扬武号’上的罗经。我们立刻查资料、找实物,前前后后找了七八个罗经的线索,最后多方求证才寻得同款。”执行导演姚竣译补充。

《望北斗》呈现了大量珍贵的老照片,均来自新华社中国照片档案馆。该馆珍藏了1000多万张照片,最早的可追溯到1892年,是取之不尽、用之不竭的影像宝藏。但寻找和筛选符合主题的照片,依然是个功夫活。“我们就像‘矿工’,一头扎进照片的宝矿中,不知看过多少照片。”徐润南说。

花费大量时间收集的海量资料,也常常让主创团队陷入取舍上的“手心手背都是肉”难题:“我们曾无数次陷入‘莫比乌斯环’式的循环,选上的材料拿掉,拿掉的材料再放回来。之所以取舍这么困难,就是因为我们手中的人物故事都非常精彩,我们想把最精彩的呈现给观众。”主创魏骅说。

《望北斗》团队进山采访拍摄

在进山采访的颠簸途中读书,为一份文献辗转多地,在地下仓库的大麻袋中翻找一页资料……“我们读过的很多资料都没有用上,但前期不可能不去读。”主创胡玥聪说,“就像地基,虽然看不见,但它是大厦不可或缺的基础。”

资料搜选已是优中选优,制作时的调整更是趋近极致。主创团队回忆,《望北斗》的脚本修改了153稿,画面、特效的微调数不胜数。

《望北斗》的制作,不是一秒钟一秒种地改,是画面一帧一帧地改,配乐也是一个音符一个音符地改。

新华社领导在影片制作的最后阶段同主创团队一起加班熬夜,一帧一帧地看、一个字一个字地改。有时一个周末,就要反馈二三十稿的修改意见。

不光主创团队严谨细致,视效团队也是一丝不苟。画面中有几秒镜头是“扬武号”上的罗经戴着一个破损的玻璃罩,为了能还原破碎的历史感,特效团队坚持把玻璃罩上那一道道岁月侵蚀留下的划痕复刻,哪怕人们用手机观看时并不会注意到。

“团队对于细节的追求和营造真实感的执着,让人心生敬意!”执行导演饶力文说。

化 境

从《红色气质》到《望北斗》

国社融媒报道如何“出圈”

中国新闻史学会应用新闻传播研究会会长、中山大学传播与设计学院教授张志安表示,《望北斗》最大的亮点是,以中华传统文化中的“北斗”为意象,串起中国共产党领导下中国人民的百年奋斗史,巧妙地把政党认同和文化认同有机结合,把视觉冲击和情感传播有机结合,实现了政治传播有效的“微表达”。

近几年,新华社多次推出在业界、学界和网络上广受赞誉的融媒佳作。从2016年荣获“光年奖·最佳纪录片奖”“优秀国产纪录短片”等诸多荣誉的《红色气质》,到依托中国照片档案馆独家影像资源制作的微纪录片栏目“国家相册”,再到全国两会融媒体报道《你有一封来自大会堂的信》、音频栏目“声在中国”等,每一次都让人眼前一亮。

新华社《红色气质》。

今年起,依托新组建的对内报道全媒平台和国际传播融合平台,新华社的一批创意之作如《送你一张船票》《第一书记》《一亿人的脱贫故事》等频上热搜,被誉为“全媒时代的新华体”。

《望北斗》,可以说是全媒体时代新华社的又一次重大融合创新。中国照片档案馆的资源、国社的融媒体产品把控能力和舆论引导能力,都在片中集中体现。

“全媒时代的一大趋势就是可视化,文字与影像越来越水乳交融,不再像以前那样界线分明。能否进行跨界叙事,不是一个文字技巧问题,而是一个面向移动互联网受众进行传播的思维方式问题。”在李柯勇看来,转变思维方式能够激发无穷的创意,“创新的核心,是高人一筹的创意。素材是死的,但能用创意激活和点亮。”

他举了一个典型的例子,即荣获第三十届中国新闻奖特别奖的《新中国密码》。这是主创团队在摄制迎接新中国成立70周年短片《新生》时迸发的灵感——当他们反复哼唱主题曲《没有共产党就没有新中国》时发现,这句话用简谱记下来是“15665611612”,很像一个手机号。

于是,他们立即把这个号买了下来,并与移动运营商合作手机彩铃,随后在多个新媒体平台上发布了这串“密码”却不加任何解释,结果,无数好奇的受众被吊起胃口去拨打这一号码,拨通后听到的是《没有共产党就没有新中国》歌曲放送。

实践证明,绝大多数引起热烈反响的全媒报道,都是充满奇思妙想的创意型产品。唯有创意,方能跨界。

广受好评之下,《望北斗》团队保持着清醒。在将《望北斗》送上太空之后,国社相关团队,正一头扎在新作品的创作之中……(易艳刚、莫鑫、王若辰)