编者按:7月24日14时22分,中国空间站问天实验舱在海南文昌航天发射场发射升空,任务取得圆满成功。载人航天相关报道再次成为社会关注和媒体聚焦的热点。近年来,中国载人航天发射呈现出高密度、常态化的特点,这为媒体记者提供了丰富的报道素材。那么,如何做好载人航天报道?全景展现新时代航天事业发展,讲好航天工作者奋斗故事,进而点燃公众对我国航天事业的关注与热情。今天,我们刊发新华社记者撰写的一篇文章,分享他们的探索和思考,供各位同行参考。

长期以来,以神舟发射、空间站任务为代表的中国载人航天工程,一直是新华社的重要报道内容,也是屡出精品佳作的新闻富矿。《2021中国的航天》白皮书指出,我国未来将发射“梦天”实验舱、“巡天”空间望远镜以及多艘“神舟”“天舟”飞船,全面建成并运营中国空间站。面对中国航天的这场饕餮盛宴,报道策划怎样才能在与其他媒体的同台比拼中抢占先机?所制作的融合产品如何实现以质取胜、令人耳目一新?

结合近几年载人航天报道的实际,我想从理念创新、内容创新、传播方式等方面,分享对融媒时代载人航天报道的探索与思考。

一、坚持移动优先,抢占小屏直播市场

当前,移动互联网已经成为信息传播的主渠道、新闻竞争的主战场。这也意味着,我们的报道策划必须树立移动优先理念,在创意策划、采访资源、报道内容、发布时效等都进一步向“两微一端”倾斜。自2019年空间站天和核心舱发射以来,这一理念正在成为我们开展策划报道的定势思维。另外,我们在小屏直播方面也做了一些有益探索。

2019年4月29日,我国在海南文昌航天发射场成功发射天和核心舱,中国空间站建造全面开启。在报道策划之初,我们就与新华社国内部等多个部门协商,确定了在重要时间节点上优先级别发微博的报道思路,并明确了相关责任人具体对接。报道启动后,我们在器箭组合体转运、发射窗口确定、长征火箭点火、发射成功等重要时间节点,第一时间在新华社微博通过文图快讯的形式发布。其中【#空间站天和核心舱将于29日11时许发射#】【#新华社快讯#搭载着中国空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,在我国文昌航天发射场点火升空】【直击#高清大图看天和核心舱发射#】等多条微博推送内容在央媒中领先,有的还登上了热搜榜。

2022年的第一天,正在太空“出差”的神舟十三号航天员乘组,在中国空间站内通过视频为祖国和人民送来了新年祝福。这是我们的独家策划,拿到视频后的第一时间就转给新华社新媒体中心进行相关产品制作,《中国人首次在太空跨年 神舟十三号航天员乘组祝大家新年快乐》《这份来自中国空间站的新年祝福,请查收!》等新媒体产品,在新华社客户端上播发后迅速突破百万,受到广泛好评。

有数据表明,截至2021年12月,我国手机网民规模达10.29亿,网民使用手机上网的比例为99.7%。人在哪儿,我们的报道方向就在哪儿。近年来,我们在天和核心舱、神舟载人飞船等发射报道中,始终在做移动端直播的尝试与努力。

天和核心舱发射报道中,我们首次在较近距离点位和指挥大厅顶楼点位等地安装了直播设备,首次实现在新华社客户端多个窗口对航天发射进行现场慢直播,让网民通过切换长焦、广角画面,多方位、多角度地见证中国空间站天和核心舱点火、发射、升空的历史时刻。同时,此次直播既覆盖了抖音、快手等平台,也在爱奇艺、B站等视频网站同步,全网观看直播的用户超过5000万,其中新华社客户端直播上线十分钟内浏览量突破百万级,评论、点赞互动数超过6000条。

2022年4月16日上午,神舟十三号载人飞船返回。经多方协调,我们依托新立方演播室沉浸式技术,推出首个“全链条沉浸式融媒体直播”《神舟十三号航天员乘组今天回家》,融合展示新华社全社大量快讯、图文、短视频,并结合返回现场画面、演播室专家访谈等形式,全景展现航天员出征、执行任务、返回全过程,抖音快手视频号三个平台官方账号总播放量突破5500万。6月5日,神舟十四号飞船如期发射,我们再次推出“全链条沉浸式融媒体直播”《新华直击神十四飞天》,吸引千万网友观看互动。

“新华直击”沉浸式直播神十四飞天。

这些数据说明,移动端网民群体数量庞大,小屏直播市场前景广阔。

二、坚持内容为王,狠抓优质内容生产

内容是新闻传播的核心要素。不论媒体融合如何在策略、技术及手段上创新,我们唯一不能改变的就是内容生产,特别是优质内容的生产。自2003年航天员杨利伟首次飞天至今,新华社产生了《直击神舟六号发射583秒》《太空之舞》《航天人的差距观》等一系列获得中国新闻奖、新华社社级优秀作品的优质稿件。

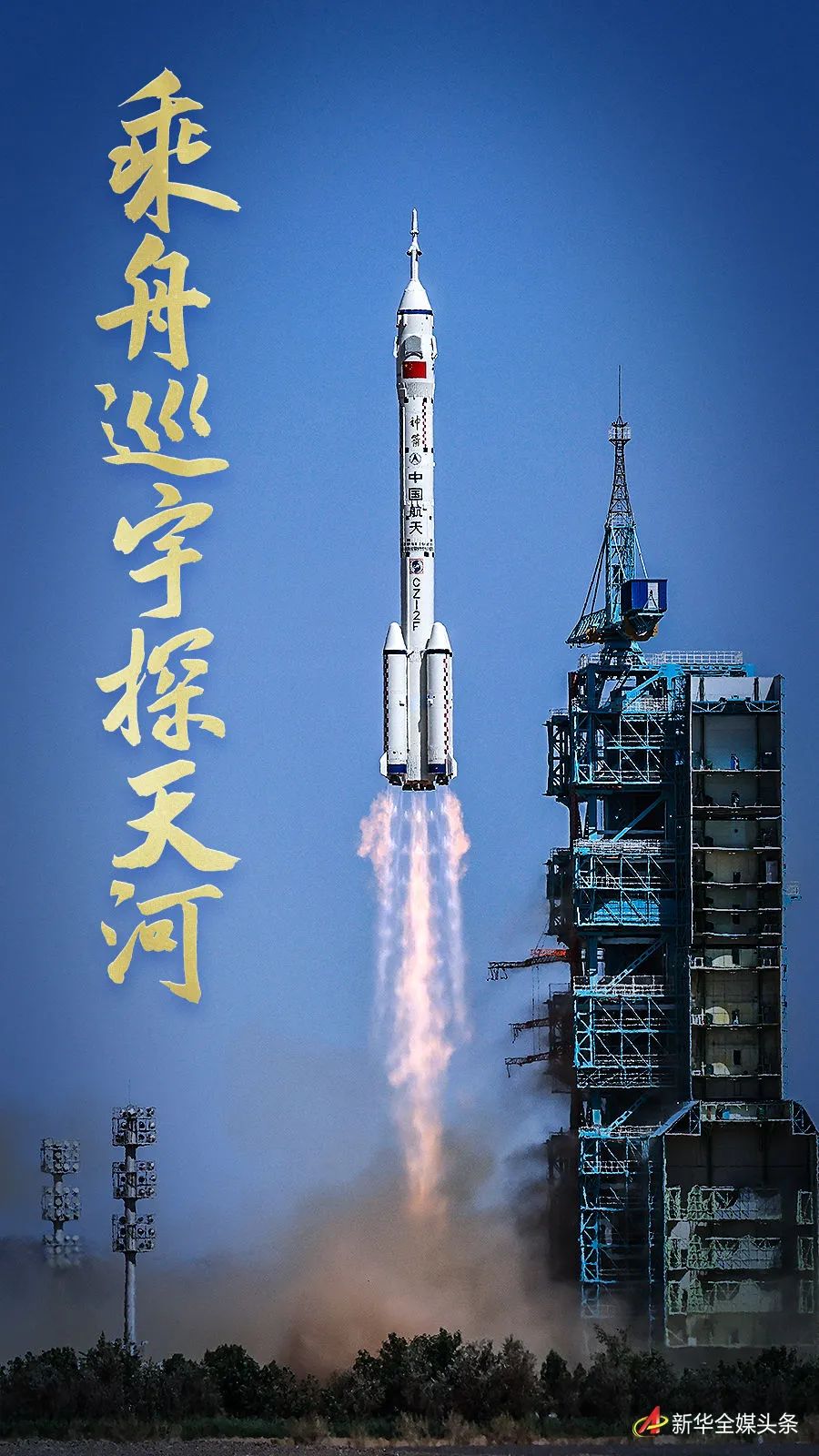

近年来,我们在核心舱、神舟飞船、货运飞船等发射报道策划时,每次都会精心打磨消息、全媒头条等重点稿件。比如,《长征五号B运载火箭首飞成功 我国载人航天工程“第三步”任务开启》《九天再迎“中国宫”——写在中国空间站天和核心舱发射成功之际》《飞天英雄征寰宇——记神舟十三号航天员》《月下棹神舟 星夜赴天河——神舟十三号飞天纪实》《良宵送天舟——天舟四号货运飞船飞天记》《遨游九天今凯旋——写在神舟十三号返回地球之日》《乘舟巡宇探天河——神舟十四号飞天纪实》《逐梦苍穹真英雄——记神舟十四号航天员》等,起到了镇版刷屏之效,受到了用户好评。

2022年6月5日10时44分,长征二号F运载火箭托举着载有3名航天员的神舟十四号飞船,从酒泉卫星发射中心拔地而起,飞赴苍穹。

除了上面的硬新闻,我们在报道时也注重挖掘软新闻,写就既有态度也有温情的新闻。比如《离开地球的日子里》(新华社微信公众号改用标题《3名航天员,都来自普通朴实的家庭》,点击可查看),就打动了无数读者和用户。

2021年12月9日,中国空间站进行首次太空授课,我们提前策划,另辟蹊径,联合新华社新媒体中心利用5G跨屏+沉浸式技术策划录制“沉浸式太空授课天地对比实验”,把中国空间站“搬进” 新立方演播室,独家进行天地对比实验,而天地大不同的实验结果和独特的报道角度也让制作出来的新媒体产品“出圈”,不仅吸引了中小学生,也让众多网友大赞“有趣”。

总之,硬核内容始终是媒体的核心竞争力。在媒体融合步入深水区的当下,我们的载人航天报道更应该专注内容质量,绝不能仅仅为了“十万+”“百万+”而丢弃我们应该固守的传统。同时我们也意识到,再好的内容,如果没有平台支撑,其内容是无法实现传播效果的;而平台再好,如果没有内容供应,亦无法产生影响力。

三、坚持创新策划,受众参与互动效果超预期

最近几年,在与从事载人航天报道的多个新闻同行谈论时,大家最苦恼的只有一个,想不出好的报道点子了。特别是近两年来,载人航天发射成为常态,采访等又受到新冠肺炎疫情的影响,如何创新载人航天报道成为难题,想出具有独家的、有新意的好点子来就更加难了。

2022年元旦、春节和全国两会时,我们依托新立方智能化演播室,独家策划并连续制作出《天地融屏|节日快乐!王亚平在太空送来祝福》《天地融屏|王亚平代表在太空讲述履职故事》等多条天地融屏创新报道,赢得多方称赞和好评。特别是在今年全国两会召开前,我们知道航天员王亚平代表正在距离地面400公里的太空上执行任务,肯定无法参加全国两会。于是,我们就此精心策划,改变以往天地连线的模式,综合运用虚拟空间、XR等新技术,将身处北京演播室的主持人“送上”太空,“走”进中国空间站,与王亚平实现“裸眼3D”般的面对面交流,打破了时空限制,实现了天地双画面完美整合,让网友看完直呼“太高级了”。所制作的《天地融屏|王亚平代表在太空讲述履职故事》在新华社客户端和微信公众号一上线就引发关注,全网置顶推荐展示,综合传播量上亿次,不仅让一年一度的“代表履职”系列访谈再次火出了圈,也在媒体之间的同题竞争中拔得先筹。

《天地融屏|王亚平代表在太空讲述履职故事》报道中,新华社主持人与王亚平“面对面”交流。

2021年,随着中国空间站天和核心舱发射升空,神舟载人飞船和天舟货运飞船与之交会对接,形成的组合体每天都会从我国上空飞过,是璀璨星空中最靓的“中国星”。我们和新华社新媒体中心等部门提前策划和精心组织,联合中国载人航天工程办公室新闻宣传局、中国航天员中心,于11月16日神舟十三号航天员乘组“太空出差”满月之际,在新华社客户端等多个平台同步推出“全球拍天宫”大型征集互动活动《全球拍天宫丨每个瞬间都是骄傲》,正式邀请全球公众开启一趟特殊的“追星之旅”,分享中国空间站过境的经典瞬间。

没想到,这项在央媒中独家开展的活动推出之后,网友参与度大大超出预期,众多专业摄影师、天文爱好者、航天工作者、青年学生等不同领域群体广泛参与,策划之初的参与人少、征集难、作品雷同、互动不够等担心一扫而光,甚至带动了包括央媒在内的众多媒体也开始做起类似的活动,“全球拍天宫”正在成为线上线下的一张名片。截至2022年1月29日,我们根据征集内容策划制作的《全球拍天宫丨天上有颗会动的星星?》《全球拍天宫丨“中国星” 亮晶晶》《全球拍天宫丨你拍了拍天宫,王亚平拍了拍你》等20多篇融合产品,被中国载人航天、我们的太空、人民日报、今日头条、澎湃新闻、腾讯新闻等上千家网站和新媒体平台端口转载,【#来自中国空间站的深情回望#】等多个话题登上了微博、抖音、今日头条及腾讯新闻等热榜或要闻推荐位置,多篇稿件被评为总编室每周表扬好稿,全网综合浏览量破亿,形成刷屏之效。

目前,我们已经形成了专题策划机制,每周在新华社新媒体专线、“两微一端”、抖音快手等平台推出一到两期融媒体产品。我们感到,“全球拍天宫”活动之所以热度不减,最主要的原因就是创意独特,有了好的点子,活动就成功了一大半,再加上时不时会有航天员来自天宫的互动,又强化了顶级流量+主流媒体的传播互动值。

其次, “全球拍天宫”活动通过网上号召不同地域、不同领域的人们广泛参与,新闻产品制作和网友互动达到最大化,让受众产生更强的参与感和浸入式体验,延长主题报道的热度周期。这种让读者参与新闻内容生产,让受众参与互动的做法,不光让内容耳目一新,还催生了更多的新闻产品和创新点子。比如,我们通过“问记者”栏目第一时间回复网友关切,回答网友提出的“王亚平吃的苹果是啥味”“航天员是怎么洗头发的”等很多有趣的问题,内容专业不乏幽默,引来网友持续互动,提高受众“常来逛逛”的概率。

第三,线上与线下多渠道、多次加工、多平台展示形成融合报道合力。“四大航天发射场的凝望”“古老建设与现代科技同框”“中国宫打卡菁菁校园”“少年拍天宫”等等的每一个主题策划都是融合思维,都会根据新华社微博、微信、抖音、快手等平台制作不同产品同步推出,形成了多维传播圈,拓展报道的影响力。

说到底,任何创新活动,都始于理念上的创新。没有理念上的求变,就不可能突破传统思维的束缚,更不会变成创新实践。下一步,我们将继续拓展报道思维,适时开通投票通道,组织专家对网友作品进行评奖,让更多的网友参与到活动中来,从而实现全球联动、全民拍摄,天地互动互拍、线上线下互补的目的,使活动成为一个集拍摄、科普、互动、技术交流等融合的平台,也成为新华社开展载人航天报道的一张名片和知名栏目。

四、讲好载人航天故事,微纪录片大有可为

就航天发射视频直播报道而言,很容易出现画面同质化的倾向,每次发射看上去都大同小异。为了讲好载人航天故事,我们创新差异化的思路和打法,联合新华社音视频部和国内部分分社,在天舟三号货运飞船发射、神舟十三号载人飞船发射期间推出了“定制”微纪录片《星火》《出征》,浏览量均过亿。

2021年夏,中国载人航天工程办公室、中国航天基金会、中国航天科工二院208所等单位,联合组织中西部青少年“青春与星空对话”主题活动,包含童心绘梦、千里追梦、文昌圆梦、天舟载梦、星火传梦5个环节。活动开始前,我们就确定了制作微纪录片的方式,并从初始阶段就派出多路拍摄小分队,对参加活动的中西部青少年进行跟拍,直到活动结束。拍摄过程中,从选角到活动的具体程序、杨利伟和孩子们站位、走位等等细节都精心打磨、反复推敲,最终“在新闻现场拍摄出电影镜头”。

《星火》一炮走红后,又借神舟十三号发射之机,推出微纪录片《出征》,同样取得成功。影响力是报道成功与否的最终标准,上亿的浏览量也恰恰证明了这一切。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国有9.34亿人看短视频,短视频正在成为全民新的娱乐方式。这也意味着,做好融媒时代的载人航天报道,微纪录片大有可为。(作者:新华社解放军分社总编室主任编辑李国利)

本期编辑:刘胜男 孙辉刚 张君

本文版权归中国记协所有,转发请注明来源为“中国记协”微信公众号。