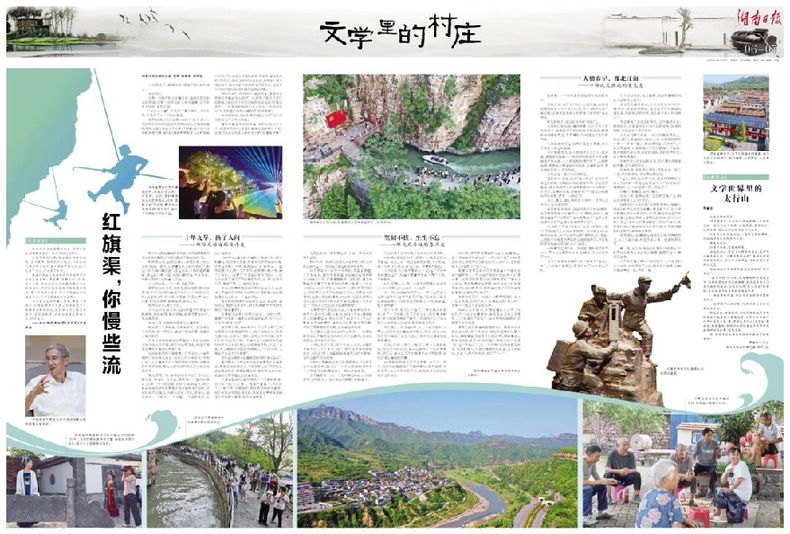

文学里的村庄④丨红旗渠,你慢些流

八百里太行,巍峨险峻,绵延不绝,鬼斧神工。

高山如父。

它像一位威严的父亲矗立着,阻隔着西伯利亚的寒流;它像一位年迈的父亲支撑着,亿万年岁月侵蚀,血管干涸。

“惩山北之塞”,于是有了愚公移山。十年九旱,于是有了人工天河红旗渠。

理想如炬,信念如磐。2022年10月28日,习近平总书记在河南安阳考察时指出:红旗渠就是纪念碑,记载了林县人不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概。要用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年,社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此。没有老一辈人拼命地干,没有他们付出的鲜血乃至生命,就没有今天的幸福生活,我们要永远铭记他们。

2023年8月,河南郑州。著名作家、茅盾文学奖得主李佩甫先生淡呷一口清茶:“壁立万仞!”回想起上世纪九十年代为创作电视剧剧本《难忘岁月——红旗渠的故事》,在太行山下的采访经历,70岁的老人依然心潮澎湃,语调铿锵。

李佩甫在河南省郑州市接受湖南日报全媒体记者专访。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

90分钟对谈,他6次用到“壁立万仞”这个词来形容太行山势之险峻。

循着李佩甫先生的笔触,我们来到太行山下,走进河南林州,走进红旗渠沿线的林州人家,走进已经发生和正在继续发生的“红旗渠故事”。

1.十年九旱,换了人间

——一部惊天动地的传奇史

林州市北的红旗渠纪念馆里,老汉桑林茂跪地求雨的实景雕像,将人拉回到那不堪回首的过去。

8月22日,豫、冀、晋三省交界处,红旗渠总干渠主要工程之一的青年洞。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

相传民国初,因村里缺水,桑老汉走了好几里地,挑回一担水,心想着过年全家包顿饺子。新过门的儿媳妇摸黑出门接过水桶,不料因道路崎岖,裹过的小脚一崴,水桶打翻在地。当天夜里,悔恨交加的儿媳妇竟自尽身亡。

过去的林县,十年九旱,地棘天荆。

据林县县志记载,自明朝正统元年(即1436年)到中华人民共和国成立前夕,大旱绝收30余次,更出现5次“岁大荒,人相食,析骨而焚,易子而食”的炼狱惨象,饿殍遍地,哀鸿长鸣。

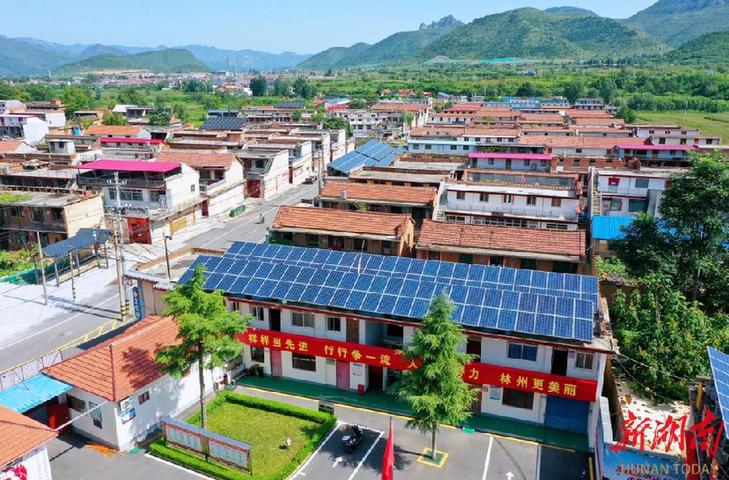

现在的林州,换了人间。

市区往北约20公里,G234国道与红旗渠一路相随,绿树成荫,繁花似锦。林县早更名林州,旱地变绿洲。

河南省林州市黄华镇庙荒村,游客在欣赏水上灯光秀。近年,该村围绕太行山民居特点,打造“渠畔人家”景观带,蝶变为远近闻名的“网红村”,驶入了乡村振兴的快车道。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

桑耳庄村,就静静地依偎在红旗渠畔。

村民依旧大多姓桑。当年桑老汉一家逃荒后不知所踪,留下来的人,尝过了修渠的苦,也尝到了渠水的甜。

许多文学作品都会把桑老汉一家的悲惨故事作为故事的开端。现实中的桑耳庄,则是红旗渠故事的开篇者和重要一章。

从村部前坪的一条坡道上行百余米,一座开阔的广场呈现在眼前。村里人把它命名为“劳模广场”。在红旗渠长达十年的建设过程中,涌现出许许多多劳模,现在人们用这样的方式来铭记这段岁月。

穿过劳模广场,便来到杨贵书记工作旧址。暖水瓶、煤油灯、旧土炕、绿军被……屋内的陈设,还原了当年的情景。1957年至1962年,时任林县县委书记杨贵曾带队多次到桑耳庄调研,并长时间在此蹲点,与群众同吃、同住、同劳动,治山治水。一个村庄,一个乡镇,一个县的命运,从此开始改变。

1965年,红旗渠的水通到了桑耳庄村,缺水的窘况,得到根本改善。村党支部委员桑增书说,从那往后的几十年,桑耳庄与“水”的故事,一直在延续。人们用上了自来水,还利用一眼山泉,建了矿泉水厂,注册了“红旗渠矿泉水”商标……近年来村里又进行了污水管网改造,穷、脏、乱的旧山区,变成了绿、富、美的新农村。

老书记杨贵的足迹遍布林州山山水水。距桑耳庄不远的盘阳村,同属林州市任村镇,是红旗渠建设史上的另一个重要地标。

当年的建设指挥部就设在这里,著名的“盘阳会议”就在这里召开。村委张学明早早在村部前的广场等着我们。

指挥部旧址是一处明清建筑。三进的小院,屋檐下的石板上满是水滴石穿的痕迹,木门一打开发出“吱呀”之声。

河南省林州市,有了红旗渠水的灌溉,如今太行山下的村庄,良田遍野,民居俨然,人民生活富足。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

据史料记载,1960年2月,“引漳入林”工程在轰轰烈烈的氛围中展开。由于战线过长、技术力量不足,无法统一指挥,出现了许多问题。当年3月,针对这些问题,“引漳入林”总指挥部在盘阳召开会议决定:树立长远作战思想,不急于求成,将工程划分为四段分期施工;“引漳入林”工程正式命名为“红旗渠”。

盘阳会议被称为红旗渠建设中的“遵义会议”。

张学明说,这里自古以来就是豫西北交通要道,豫晋古道穿村而过,“鸡鸣闻三省”的牛岭山就坐落在村头。修建红旗渠时,指挥部选址于此,就是因为其交通区位的重要性。

红旗渠修成后,盘阳村有了一个新的标签:太行山下的“小江南”。“粮食产量高了,生活好了。土特产多,花椒啥的,别处有的我们大都有。我们这里还有别处没有的,那就是从事货车运输这个行当的非常多,因为交通便利。”

2.坚韧不拔,生生不息

——一部战天斗地的奋斗史

太行山脉是一条地理山脉,也是一条文化和精神山脉。

林州人将一段伟大的历史写在中原大地,而他们也被写进了一部部催人奋进的文学作品中。

从红旗渠动工的第一天开始,在各类报道、文艺作品中,就有对艰苦奋斗精神的提炼和描述。1960年2月,红旗渠刚刚开工的时候,摄影家魏德忠拍摄了红旗渠建设的第一张照片并命名为《移山造海》,刊登在1960年3月的《河南日报》上,并称赞其为中华民族自力更生、艰苦奋斗的精神,是愚公移山的精神。1961年,知名作家师陀在《上海文学》第3期发表文章《红旗渠》,文中谈到了“为林县人民的战斗精神所震惊”。

文学界对红旗渠的关注,一直延续到今天。尚翠芳,林州市文联主席。从2011年开始,她持续深入红旗渠沿线,先后采访了60多个人,至今已整理20万字的素材。她的采访对象,既有李天德、李改云等英雄模范人物,也有普通劳动者。

为了编写长篇电视剧《难忘岁月——红旗渠的故事》,李佩甫曾多次深入太行山腹地,行走红旗渠边,走进林州人家。

河南省林州市红旗渠纪念馆里的雕像。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

上世纪九十年代,第一次深入采访,李佩甫在林州住了半个多月。饿了,就在老乡家吃顿农家饭。村民们用土鸡蛋招待远道而来的大作家,说什么都不肯收饭钱。

在林州,李佩甫见到了许多修渠人,“有的人单手在剥玉米,因为另一只手在修渠时被炸伤了。”他说,他更加感受到了一种生命的张力。

在李佩甫笔下,有一个名叫黑豆的孩子,他的原型,名叫张买江,是红旗渠年龄最小的修渠人。

“买江”这个名字寄托了当地人对水的期盼。

1960年,张买江11岁。那年2月,张买江的父亲张运仁成为了第一批上渠的建设者。不幸的是,两个月后,4月29日,张运仁在一次爆破中牺牲。

年少的张买江作为家中长子,扛起了帮衬母亲持家的重任,他每天跟着母亲跑上两三公里,往家担水。

8月,雨季一过,两三公里外的那眼山泉没水了,取水要到七八公里外一口池塘。

有一天,母亲因体力不支,一不小心摔进了池塘。回来后,母亲对张买江说:“你爹没有修成红旗渠就走了,你要接过他的担子,不把渠修通,就不要回家!”

次年正月,张买江上渠了。“我从南山村出发,走了一天的路,到了任村公社。到处悬崖峭壁,我当时就吓得尿了裤子。”这段回忆对于如今年过七旬的张买江来说,依然鲜活而直白。

他在渠上一待就是9年。从一开始学放炮、干零活,到后来成为灌溉技术能手。其间,他在1966年三条干渠竣工总结大会上,被评为红旗渠建设特等模范。

后来,组织上给予了张买江学习文化的机会,经过大学的深造,张买江成为了一名体育教师。退休后,张买江又在红旗渠干部学院授课,继续讲述红旗渠的故事。

游客在河南省林州市红旗渠风景区参观游览。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

60多年前的张买江不会想到,自己这一辈子,已经和红旗渠结下不解的缘分。更不曾想,他的后代,在几十年后的今天,依然战斗在他曾经战斗过的地方。

2018年,河南多地遭遇特大暴雨。红旗渠上,那个带领突击队奋战6个小时,保住渠下1000多名群众生命财产安全的防汛突击队队长,名叫张学义,他是张买江的儿子。

张学义现在是林州市红旗渠灌区管理处合涧管理所所长。“有人说红旗渠已经成为一条‘观光渠’,其实它的灌溉功能并没有退化。”张学义举例说,用红旗渠的水灌溉,每亩地每小时的成本是9元,而用机井水,成本是60元,“老百姓需要红旗渠,需要我们守渠人”。

当年和张买江一同被评为特等模范的,还有一位女英雄,名叫李改云。红旗渠上的“改云桥”,是唯一一座以人名命名的桥。

1960年2月18日,红旗渠建设正式开工仅8天,在一次山体滑坡中,李改云奋力将工友推开,自己却埋在了碎石下,身负重伤险些牺牲,右腿落下终身残疾。

李改云给我们看她右腿的伤口,腿骨和肌肉都已经变形。数十年过去,暗红的疤痕依旧触目惊心。蹒跚着起身迎接我们的到来,蹒跚着坐上轮椅送我们离开,87岁的老人喃喃自语:“我是‘死’过一次的人了,活下来后唯一的想法就是珍惜。我是修渠人,也是红旗渠的受益者。过去的林州,太穷了;现在的生活,太好了……”

3.人勤春早,豫北江南

——一部改天换地的荣光史

庙荒村,一个光听名字就觉得有故事的地方。

村里人说,由于太行山下土地贫瘠,这里直到明朝洪武七年才有人定居。当年,村西头是一座古庙,古庙前面是成片的荒坡,“庙荒村”由此得名。

现在的村子,就在传说中的“荒坡”上。

连接村口的马路,铺着沥青,在八月正午阳光照射下,路面的空气折射出蛇形的波纹。路旁的绿地刚修剪过,青草馥郁,恰好盖过了沥青的气味。

红旗渠穿村而过。如果不是驻足观察,你几乎感觉不到它的流淌。

站在渠道旁边,抬头就能望见太行山。或平直、或陡变的线条——这样的构图似乎只有中国画里才能见到。大片斑驳的纹理映衬下,山顶的植被,更像是水墨渲染出的轮廓,山峰的层次、形态便跃然纸上,恰到好处。

太行山是一座外冷内热的山。

它的板正、苍凉,让你“高山仰止”,但当你平视它的时候,山脚的线条却渐趋柔和,姿态变得温婉,甚至连颜色也开始有些俏皮——绿的叶、红的花,金黄的石榴、翠嫩的梨——目光回到眼前的庙荒村,俨然一片俏江南。

位于豫冀晋三省交界处的太行山大峡谷。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

绿水,青山,橘红色的石头房子。一打听,这里竟有30多家民宿。

庙荒村坡多地少,曾是河南省省级贫困村,也是黄华镇唯一的建档立卡贫困村。2018年,庙荒村摘掉了“贫困帽”,如今更是成为“全国乡村治理示范村”“全国乡村旅游重点村”。

从2017年开始,村里以“公司+合作社+农户”模式成立了幸福庙荒旅游开发有限公司,这30余家民宿,属于公司打造的“渠畔人家”项目。上级政府和村里负责搞好公共设施环境,老百姓把家里拾掇到位,即可开门迎客。

渠畔最靠近村口的一家民宿,老板娘名叫李卫青,看上去也就四五十岁,但她说,自己已经当了奶奶。

丈夫在村里做粉刷匠。林州被誉为“建筑之乡”,在修建红旗渠后,更是培养了大批能工巧匠。

儿子已经成家,赶上假期,就会带着媳妇和孩子回家待上两天。

河南省林州市黄华镇庙荒村,村民在小院聊天休闲。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

李卫青的婆家姓刘,公公刘黑牛今年已年满79岁,身板依然硬朗,他也是早年红旗渠的建设者。我们到访的时候,老人家外出打扫马路去了。

李卫青成了家里最忙的人。白天操持家务,傍晚时分,还要张罗家人和住客的晚饭,最多的时候,家里会有十多位住客。

北方主妇擅长面食。一把白面撒在案板上,加水,揉开,筋道刚好;再抹上油,反复揉捏摔打一番……面饼下锅,小麦焦香四溢。几分钟后,一张色泽金黄、口感酥脆的千层饼便端上了餐桌。就着咸香的酱牛肉、生甜的洋葱,我们吃得欢快,李卫青笑得满足。

刘黑牛老人已经回到家里。我们请他讲修渠的故事,老人爽快答应。

刘黑牛说,当年修红旗渠,凭的就是一股子干劲。后来的改变,其实真没想到过。

“过去,我们这里看天收,差的时候颗粒无收,好的时候一亩地也就是50来公斤的收成。红旗渠修好后,一亩地能产两三百公斤。”

从靠天,到靠地。如今,靠人。

最近十年,旅游业成了这里的主要产业,村民人均年收入达2.2万元。

在村里的“乡邻农果”电商服务中心,刚刚大学毕业的李佳苗正在趁着下班前的工夫,把大爷大妈家送来的农产品贴上标签,既卖给慕名而来的游客,也销往网络云端那边的粉丝。林州山区特产丰富,有生长在悬崖峭壁上的太行菊花,有色泽红润、芳香浓郁的大红袍花椒,还有圆润酸甜的山楂等,越来越受青睐。

游客在河南省林州市黄华镇止方村旅游“打卡”。当地传统民居保存完整,每逢周末或节假日,吸引不少游客前来观光。 湖南日报全媒体记者 徐行 摄

夜幕降临,红旗渠沿线亮起五颜六色的灯光。从7月底开始,村里办起了第一届渠畔灯光节。

窥一斑,见全貌。现在的红旗渠沿线村庄,我们看到的都是这样的生活场景:温馨而富足,幸福而祥和。

刘黑牛倚靠在渠畔小桥的石凳上,与乡邻们扯着家常。夜色沉醉了人心,眼前的红旗渠,仿佛也要流得慢一些,再慢一些。

【记者手记】

文学世界里的太行山

陈普庄

从林州回到长沙。

过了很多天,又从社交媒体看到一位朋友发的一张林州城市街景。道路两旁,高楼林立,绿树成荫,看似与其他城市没什么两样。

但在照片的景致深处,一道黛青色的屏障,将我拉回数天前的林州之旅。

那是太行山。

以前只知道,它巍峨险峻。

去往太行山,竟忘了一睹它的真容。或者可以肤浅地认为,“只缘身在此山中”。直到我回头看到这张照片,对太行山的观感,才终于有了落笔的灵感。

这大概就是李佩甫先生数次提到的“壁立万仞”。

“壁立万仞”四个字,就清晰地印在词典当中。但李佩甫先生对它的理解,或许更多来自于太行深处的跋涉。而林州人对“壁立万仞”的理解,或许来自于大自然的宽厚与无情。

一部经典的作品,何尝不是文学世界里的太行山。

一段可歌可泣的往事,何尝不是历史时空里的太行山。

时光流逝,沧海桑田。用现代的眼光去审视红旗渠上发生的一幕幕往事,无异于在手机上打开一张照片说:看,那就是太行山。土专家,笨办法,映射着的,恰恰就如李佩甫先生对中华民族精神力的礼赞:生生不息。

这,难道不是红旗渠留给我们最宝贵的财富吗?

【文学原乡】

我多次写过红旗渠的故事,对当年的红旗渠建设者们一直怀有很高的敬意。

在最困难的时期,做出修红旗渠的决定,很不简单。当时太行山缺水,一个县的人都困在了水上,修红旗渠下的是笨力,不是为了个人,那是为了大家。

修建红旗渠是在特殊年代里用双手书写在大地上的一座丰碑,丰碑上有4个字:生生不息。只有我们这个民族才能干出这样的事情,其所代表的坚韧不拔的民族精神,是中华民族的底色,是中华民族之所以生生不息、不可战胜最生动的诠释。

至今每次去林州看红旗渠,都是一种洗礼。红旗渠精神为文学工作者提供了不竭源泉和精神动力,我们这一代人有责任回望,有责任坚守,更有责任将其发扬光大、世代传承。

——摘自李佩甫接受《大河报》采访内容

(记者 曹辉 陈普庄 胡雪怡)

文学里的村庄⑤ | 追寻平凡里的那束光

【文学原乡】

一九七五年二三月间,一个平平常常的日子,细濛濛的雨丝夹着一星半点的雪花,正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已快到惊蛰,雪当然再不会存留,往往还没等落地,就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去,但那真正温暖的春天还远远地没有到来。

在田家圪崂的对面,从庙坪山和神仙山之间的沟里流出来一条细得像麻绳一样的小河,和大沟道里的东拉河汇流在一起。两河交汇之处,形成一个小小的三角洲。

因为这地方有座庙,这个三角洲就叫庙坪。庙坪可以说是双水村的风景区——因为在这个土坪上,有一片密密麻麻的枣树林。

每当打枣的时候,四五天里,简直可以说是双水村盛大的节日。在这期间,全村所有的人都可以去打枣,所有打枣的人都可以放开肚皮吃。在这穷乡僻壤,没什么稀罕吃的,红枣就像玛瑙一样珍贵。那季节,可把多少人的胃口撑坏了呀!有些人往往枣子打完后,拉肚子十几天不能出山……

庙坪的枣林后面,就是庙坪山。这山高出村周围其他的山,因此金鸡独立,给人一种特别显眼的感觉。这山,这庙,这枣林,再加上庙前二水相会,给双水村平添了许多风光。

从田家圪崂的公路上下去,蹚过东拉河,穿过三角洲枣林中的一条小路,就是和东拉河在庙前交汇的哭咽河。这河虽然小,但来历不凡。

正因为有东拉河和哭咽河,这村子才取名双水村。

—— 摘自路遥长篇小说《平凡的世界》

湖南日报全媒体记者 杨又华 黄煌 邓正可

初秋的陕北,长空如洗,一片湛蓝。在这样的天气里,纵目远眺,浩瀚如海的黄土高原更显得雄浑、壮阔、辽远。

我们从延安赴延川,再赴清涧,要去探访路遥笔下的“双水村”。

驱车在高速公路上,满目是绵延不绝的青黄驳杂的山塬山峁山梁。那模样,既粗砺又柔和,既严峻又温厚。一个个大多由新式窑洞聚合在一起的村落,安静地“趴”在山脚、山窝。

山影起伏,一如我们的心潮。

怎能不激动呢?《平凡的世界》里的那个村庄,演绎了多少令人心暖心动心酸的亲情、爱情、乡情,演绎了多少普通人生活中的悲欢离合、酸甜苦辣,还有那些面对苦难不屈不挠的奋斗!

今天,“孙少安”“孙少平”“田润叶”“贺秀莲”们的生活,是一番怎样的光景?

1.路遥不平凡的人生历程,让他有了独特的两地乡愁

从榆林市清涧县王家堡村到延安市延川县马家店村,走榆蓝高速,一个多小时即可到达。而66年前,这段路程需爬过无数的山梁、蹚过无数的沟坎,曲里拐弯,走路要整整两天时间。

清涧县石嘴驿镇王家堡村一隅。

1957年深秋的一天,王家堡村的青年农民王玉宽和他7岁的长子王卫国,衣衫褴褛,一前一后,寂寂地走在这条漫漫长路上。因家贫无力供孩子上学,这一趟,王玉宽以走亲戚为借口,要将儿子“骗”到延川县郭家沟村(现马家店村)无儿无女的大哥王玉德家去“顶门”。

这一次的经历,在年幼的王卫国心里刻下了终生难愈的伤痕。

“我知道,父亲是要将我掷在这里,但我假装不知道,等待着这一天。那天,他跟我说,他要上集去,下午就回来,明天咱们再一起回老家去。我知道,他是要悄悄溜走。我一早起来,趁家里人都不知道,躲在村里一棵老树背后,眼看着我父亲,踏着朦胧的晨雾,夹个包袱,像小偷似的从村子里溜出来,过了大河,上了公路,走了。那一刻,我没有出声,只有泪水在脸上哗哗流淌……”

多年后,已成为著名作家“路遥”的王卫国,好几次在公众场合回忆起这一幕,仍忍不住伤心落泪。

这个7岁男孩的经历,是那时黄土高原无数村落里人们困顿生活的缩影。

从一穷二白基础上建立起来的新中国,有过好长一段艰困的日子,而生活在自然条件恶劣的黄土高坡的农民,生活更加困苦。

过继给大伯家后,王卫国依然生活在贫困之中。他没有穿过一件新衣服,裤子破得简直羞于见人,“饥饿经常使我一阵又一阵的眩晕,走路时东倒西歪。”

“路遥一生与苦难相伴。青少年时代是贫穷相逼,后半生是对文学殉道般的热忱与身体病痛激烈的冲撞。”《路遥传》的作者、延安大学文学院教授梁向阳(笔名厚夫)跟我们说,路遥的伟大,就在于他把苦难转化成一种敏锐的观察力,找到了一种超越苦难的崇高感。他的文字,带给人的永远是战胜困苦的勇气和向上向善的力量。

延川县大禹街道马家店村路遥故居。

虽然历经磨难,但对于生活过的黄土地和这片土地上的人们,路遥却怀着深深的感恩之情。他永远铭记,在他没钱上中学的时候,是乡亲们帮他渡过了难关。“全村人尽管都饿得浮肿了,但仍然把自己救命的粮食,分出一升半碗来,塞到我的衣袋里。我忍不住在乡亲们面前放开声哭了。”“我猛然间深刻地懂得了,正是靠着这种伟大的友爱,生活在如此贫瘠土地上的人们,才一代一代,延绵到了现在。”

“故乡是作家的心灵出发地,正是陕北这块土地给了路遥养分。陕北文化中的大气、包容、担当、进取、利他,在路遥身上体现得淋漓尽致。”梁向阳说。

清涧县石嘴驿镇王家堡村路遥纪念馆。

那些困难的日子早已经远去,而路遥拥有两地故土的特殊经历,却在今天留下了一桩“公案”:王家堡村和马家店村的乡亲们都“咬定”,《平凡的世界》的“双水村”就在他们的脚下,书里的人物都可以在“咱们村里”找到原型。不得不说,这是一桩有趣的甜蜜的“公案”。

2.“双水村”奋斗的故事,在马家店村接棒上演

延川县大禹街道马家店村紧挨着千年古镇文安驿镇,距延川县城约5公里,长延高速和210国道穿村而过。路遥养父母家的那孔旧窑洞,坐落在村子对面一条自南向北的沟谷东侧的山腰上,前面是两条小河的交汇处。这个地理地貌,有点像路遥《平凡的世界》中“双水村”的形状。

夕阳下的榆蓝高速。

在这里,路遥度过了他的青少年时代。

“你们看,路遥就是在对面那个现在已经废弃的小学上的学,后来还回村里当过民办教师,他是在马家店熟悉了乡亲们的生产、生活,他的《平凡的世界》里的‘双水村’肯定是以这里为原型的。”也在这里生活了多年的路遥的四弟王天云,乐呵呵地说。

延川县大禹街道马家店村路遥故居内。

他是路遥兄弟五人中唯一的健在者,也是路遥在给朋友书信中总是提起、希望对方能够给予帮助的那个“苦命的可怜人”。如今,这位精神健旺的小个子老头,一天到晚开着那辆装饰得萌萌的老年代步车,开心地在村子里转悠。

是啊,他说的话有道理。虽然这个村子的布局与小说里的“双水村”有诸多不同处,但他的文学创作一定汲取了这方土地丰厚的养料。

“我对延川这块土地,永远抱着感激的心情。我为这本《平凡的世界》写过一句总献词——‘谨以此书献给我生活过的土地和岁月!’实际上就是献给延川的。”路遥曾经这样说。

岁月如歌。这个平凡村庄那些不平凡的奋斗史,有些段落写进了路遥史诗般的百万字巨著。而为路遥所不知道的是,他的村庄的奋斗史,后来有更动人的篇章。

“那些年啊,我们壮着胆,攒着劲,想尽办法干点大事,一点点改变这个烂包村的状况。”和路遥小学、初中同过校的年过七旬的老支书刘扶朝,坐在他家花香隐隐的院子的水泥地坪里,和我们聊起往事。

清涧县石嘴驿镇王家堡村,老人们聚在一起下棋。

本世纪初,在他任支书的七八年里,他们办过猪场,搞过蔬菜大棚;麻着胆子筹款,全体村民挑灯夜战,建起了全县条件最好的村部大楼,让群众有了一个舒适的活动、开会场所;参加国家农业综合开发项目,在村里的山山峁峁摆开战场,修通了上山的公路,铺设了到山顶的灌溉水管;动员群众退耕还林,经过5年时间,把原来黄秃秃的山峁山梁山沟变成了满眼的绿色,从此永远告别了“下雨黄泥满沟,刮风黄尘漫天”的历史……

“像牛一样劳动,像土地一样奉献。”退下来的前支书、现任马家店村监委会主任马卫军最喜欢路遥的这句格言。他说,《平凡的世界》开头所写的“双水村”人的苦况,就是马家店村当时的真实写照。

“要说农民劳动苦,现在也苦啊,但苦得幸福!”这位笑起来眼睛眯成了一条缝的老汉,是出了名的勤快人。小时候自行车都买不起的他,如今买了挖掘机,家里还养了12头牛,山上种了十来亩玉米。一天从早到晚,没得一刻安闲。

延川县大禹街道马家店村监委会主任马卫军在山上放牛。

马卫军担任村支部书记的年月,村里的大会战也是一场接一场:高速公路的拆迁安置,精准扶贫的攻坚战,村容村貌的大整治……乡村振兴号角吹响的时候,他主动让贤,把重担交到了年轻人的肩上。

那天晌午,这位“年轻人”开着一辆老旧的卡车,载着我们轰隆隆开上了高高的山塬,一路上,黄尘在车后翻滚。与南方不同,在黄土高原,成形的大块的土地大多在山顶上,它是大自然既慷慨又严酷的“馈赠”。

他领着我们,看他从山东引种的村集体的600亩红薯——昼夜温差大的气候,软糯香甜的品质,使肥厚的绿色藤蔓下结着高价的“金果”;看村集体的100亩樱桃园——一大片随风摇曳的樱桃树,即将在明后年挂果,让人对未来的收成生出无限美好的遐想。

延川县大禹街道马家店村的樱桃园。

前一天,他刚带领村里十几个人去外地考察桑蚕养殖,这是比他引领大家发展的红薯、樱桃效益更高的产业。他说,这段时间夜里躺在床上算着心账,兴奋得怎么也睡不着。

这位44岁的“年轻人”,叫郝岗。中等的个头、敦实的身板,带着憨厚笑容的黑红脸膛上,一双俊秀的有些充血的眼睛格外有神。他熟悉《平凡的世界》,主人公孙少安、贺秀莲两口子苦干图强并决心带领乡亲们脱贫致富的故事,尤其让他感动,令他鼓舞。他高中毕业后去西安打过工,还跑过十多年运输。后来,他决心成为新时代的“孙少安”。

延川县大禹街道马家店村村支书郝岗在查看红薯长势。

2018年,听从上级党组织的动员、召唤,他二话不说回村挑起了村支书的担子。适逢上级要求清退非农耕地,他带领村干部先从自家做起,几天时间把300余亩树苗全部清理。

任何时候,农村的劳动总是苦的,但劳动的果实格外甘甜。路遥在小说里畅想过“双水村”美好的未来,但他可能不会想到,新的时代为他的故乡打开了如此广阔的空间。

因为冬暖夏凉,村民大多还是住的窑洞,但那是以砖窑、石窑为主的现代化的窑洞。出门,是快捷便利的交通;入门,水电气网全通。家家户户的院子里,有石砌的矮墙或篱笆,矮墙里面,是盆栽的鲜花;外面,是青青的菜园。“双水村”时代的旧物,或许只有院子中那些上了年纪的枣树、槐树,以及石凳、石磨了——它们,还依然记录着过往的岁月。

离开马家店村再次路过路遥故居门前时,许多的机器正在轰隆隆施工。一个规模宏大的“路遥文化产业园”,已经拉开建设的序幕。

3.王家堡村以新时代的巨变,迎接魂归的赤子

进入榆林市清涧县石嘴驿镇王家堡村,我们迅速产生了一种似曾相识的感觉。

“庙坪山”“神仙山”“东拉河”“哭咽河”“三角洲”“枣林”“田家圪崂”“金家湾”……小说里描写的这些地名,似乎都能找到相对应的地方。

“王家堡就是‘双水村’的原型!童年的记忆是最深刻的,何况是他魂牵梦萦的故土。成年后,路遥也偶尔回来。所以他以这里为小说故事的发生地,是很自然的事情。”年轻的90后村支部书记冯亮说起来,满脸的自豪。

或许是感到贫困年代有负于童年的路遥,近年来,在国家脱贫攻坚战中早已甩掉贫困帽的王家堡村,围绕打造路遥文旅品牌,以巨大的热情,热火朝天的建设,呼应着这个远方“游子”的期盼,迎接这个魂兮归来的赤子。

王家堡村北侧一处稍高的坡上,是路遥亲生父母居住过的窑洞,站在院门前,可以望见大半个村子。这个院落早已无人居住,它像一位历经沧桑的老者,默默地看着眼前日新月异的变化。

清涧县石嘴驿镇王家堡村,路遥出生的窑洞就在国道边一面土坡上。

这处旧居的下面,是车辆日夜奔跑不息的242国道。跨过互通便桥,正对着这个院子的,是两栋颇具艺术设计感的现代化建筑,远远可以看见著名作家冯骥才和王蒙分别题写的馆名,那是清涧县倾心打造的“路遥纪念馆”与“路遥书苑”。两馆展陈着路遥的生平,以及他从事文学创作的心路历程和他笔下的文学世界。

这是一处文学的“圣殿”。流连在展馆,读着这位文学殉道者以生命抒写的一行行文字,你的心会感到战栗!

“在那样困难的环境里,什么是最珍贵的呢?我想,那就是在困难的时候,人们的心灵是那样的高尚美好。”

“只有不丧失普通劳动者的感觉,才有可能把握住社会生活历史进程的主流,才有可能创造出真正有价值的艺术品。”

“劳动,是医治痛苦的良药。”

“作家的劳动绝不仅是为了取悦于当代,而更重要的是给历史一个深厚的交代。”

“我们应追求作品要有巨大的回声,这回声应响彻过去、现在和未来,而这回声只有建立在对我国历史和现实生活广泛了解的基础上才能产生。”

“一个平凡而普通的人,时时都会感到被生活的波涛巨浪所淹没。你会被淹没吗?除非你甘心就此而沉沦。”

“生活不能等待别人来安排,要自己去争取和奋斗。”

……

我们看到,虽然天气燠热,两馆依然涌动着安静的人流。

不远处,村部所在地,也就是小说所说的“庙坪山下”,“双水交汇处”“枣林”的近旁,建起了花木扶疏、宽阔敞亮的村民休闲广场,那里有凉亭、长廊、雕塑、文化墙。广场上面的山腰处,搭起了许多的脚手架,嘈杂的施工声远远传来,那里正在打造中国现当代作家文学村、窑洞民宿。往北一点的地方,是耀眼的清华大学乡村振兴清涧工作站,而在这两地之间的一处空地,是已进入规划的可容纳200人食宿的旅游综合服务中心。望不见的远处的“神仙山”山顶上,村里与陕果集团合作建设的2400亩苹果园,希望的树苗正在迎风生长。

相距1.7公里远的康家湾村,也加入了打造路遥文旅IP的合唱。在一架绵长高峻的山梁下,伴着清清流淌的小河,建起了青砖灰瓦、古色古香的“路遥小镇”。

如今,越来越多远道而来的人走进王家堡村,他们为沉浸式体验文学里的场景而来;为感受“双水村”的时代变迁而来;为更好地走近路遥的心灵而来。

清涧县石嘴驿镇王家堡村路遥纪念馆内,游客在参观。

清涧县石嘴驿镇党委书记杨贺告诉我们,2017年王家堡村开启省级美丽乡村建设,经过几年的发展,现在以王家堡村为核心,建起了一条长3.2公里的观光体验带,形成了以路遥文化为核心的多元素旅游度假区。王家堡村先后获得“榆林市乡村振兴标杆村”“陕西省乡村旅游示范村”“陕西省传统村落”“省级美丽宜居示范村”等荣誉称号。2023年4月,路遥书苑景区成功晋级国家4A级旅游景区。

“双水村”人恓惶的生活早已远去,“双水村”人兀兀穷年劳动拼搏的汗水已浇灌出幸福的花朵。

赶赴马家店村、王家堡村,我们怀着一种热望,而离开这两个村庄,我们依依不舍。这两方土地上波澜起伏的奋斗历程,乡亲们对更美好生活的向往,因为路遥的文字,而格外让人萦怀。我们相约:过两三年,我们要以纯粹游人的身份,再来好好看看这两个更新更美的文学梦里的村庄。

【记者手记】

路遥墓前的沉思

杨又华

路遥墓在他的母校延安大学的后山上。路遥以与死神赛跑的决绝写完《平凡的世界》第三部后不久,终因沉疴不起,于1992年11月在西安西京医院病逝。这个不凡的灵魂陨落时年仅42岁。

清涧县石嘴驿镇路遥纪念馆路遥雕像。

一条灌木葱茏的小道从学校地坪的路遥文学馆,曲折而上,到达这里。松树、柏树、洋槐树、杜梨树、榆树等树木织成一张绿色的帘,环护在墓的周围。站在墓前,透过树木的空隙,可以看到部分的延安城。

作家厚夫说,一年四季,常有远道而来的客人前来拜谒,其中最多的是菁菁学子,也不乏白发苍苍的老者。

此刻,午后的阳光正照得天地一派澄明。徘徊在墓前,凝望着近处他的雕像,眺望着远处繁华喧腾的城市、对面排闼的青山和更远处连绵起伏的绿原,我不禁神思飘摇、心潮澎湃。

我痛惜他的英年早逝、他生前所经受的苦难,感念他给世界留下的如大山般厚重的文字,更深地理解了他常常提及的两个词:庄严,崇高。

是的,从他“字字椎心血,竭虑铸史诗”(作家高洪波诗句)的写作里,我们感受到了“庄严的劳动”“超越苦难的崇高”;从《人生》《平凡的世界》里那些主人公顽强奋斗的如歌岁月里,我们感受到了生活的庄严与崇高;而不远处的这个城市、更远处的这片黄土高原,以及我们这个民族、这个国家一百多年来的苦难辉煌,七十多年来的艰难跋涉,十几年来的沧桑巨变,更让我们感受到了那种庄严与崇高!(本版照片均为湖南日报全媒体记者 童迪 摄)