12月18日23时59分,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。中国地震预警网成功向超5000万用户发出预警。

与此同时,距甘肃千里之外的成都高新减灾所,所长王暾的电话一直就没停过。在本次甘肃地震中,他和团队研发的地震预警系统再度受到大家的关注。

新华社四川分社记者董小红、杨华已经追踪报道王暾团队10年之久,今早,他们和老朋友聊了聊。为中国记协微信公众号“我在现场”栏目发来稿件。

地震预警系统有哪些不为人知的故事?记者会怎样讲述自己的观察和思考?请看全文。

我在现场 | 昨天,你收到地震预警了吗?

本文作者:董小红、杨华

(一)

在过去13年里,成都高新减灾所所长王暾一直在做一件事——灾害预警。

12月18日凌晨,甘肃发生地震。减灾所与中国地震局联合建设的中国地震预警网成功向超5000万用户提供预警——

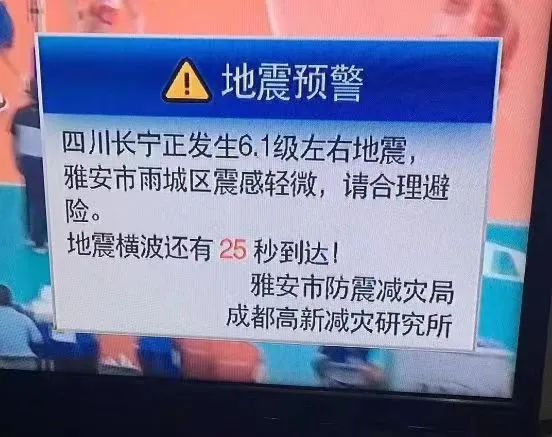

临夏回族自治州提前12秒、黄南藏族自治州提前22秒、甘南藏族自治州提前25秒、兰州市提前29秒……自2011年来,该预警系统已连续成功预警80次破坏性地震。

地震发生后,王暾的手机就响个不停,“都是来问地震预警系统的。”

这不是他和高新减灾所第一次引起社会关注。此前的芦山地震、长宁地震、泸定地震……地震预警系统发出的倒计时警报都引发热议。

第一次见他,是源于一次电话采访。大概8、9年前,当时的地震预警系统覆盖范围还不是很广,减灾所建设也还处于起步阶段。

“来我们实验室看看吧!”向我们简单介绍后,他热情地发出邀请。

抱着强烈的好奇,我们来到了他的实验室。简单寒暄后,他开始向我们高密度地输出——

“这是地震预警系统,别看平平无奇,地震波到来前,它能为大家赢得珍贵的避险时间;这是……”提起各种预警设备,预警装置,他如数家珍,神采飞扬。

地震预警利用的时间,就是地震波从震中传到用户所在地点的传播时间,再减去系统响应的时间。传播时间往往只有几秒到几十秒,所以预警时间也只有几秒到几十秒。

为了实现地震预警,就需要在可能发生地震的区域安装大量的传感器,当地震波从地下波及到地面时,这些传感器就能够监测到。

2个多小时的科普,坦诚又热烈,对于我们的采访问题,他有很深入的思考,也愿意把自己和团队遇到的问题和困难摊开来谈。

“我们还在起步,希望大家多关注,更重要的是,让社会多了解地震预警知识。”

这是一次充分又令人印象深刻的现场采访。四川是地震多发省区之一,我们敏锐意识到这是一个意义重大的选题方向,决定一直跟踪下去。

(二)

发掘王暾的故事,并不容易——他实在太忙,一忙起来,专注的样子我们实在不好打搅,地震预警,他专注了十多年。

今天,多地铺开的地震预警系统已经为大众熟知,但实际上,减灾所能发展到今天,他自己也有点始料未及。

2020年12月30日,中国地震局地震预警技术研究成都中心在成都高新减灾研究所揭牌。

“今天一早,很多人跟我打电话问地震预警的事情,但实际上,这个预警系统是10年前在甘肃铺开的。”王暾说。

在采访他与高新减灾所从起步到壮大的过程中,我们是记录者,也是见证者。我们不仅关注地震预警技术的进步,更关注其背后引发的社会预警观念变化,以及人的故事。

在王暾的研究所,我们发现,每个醒目的地方都有相同的一句标语:

“下次大震,我们有地震预警。”

这也是他经常挂在嘴边的话。

2013年2月19日,他主持的成都高新减灾研究所成功地预警了云南巧家4.9级地震。这一刻,地震预警领域如同他的名字一样受到了无数人的关注。

在字典里,“暾”字的意思是刚升起的太阳。无论在工作还是生活中,他也希望能帮助更多的人。

“我希望我这一辈子能够干成一件有影响力的事情,这是我这几十年以来唯一的追求。”采访中,他这样剖白自己的初心。

(三)

从外表看,王暾是一个积极干练的专家和领导者,但其实,他也有焦虑、无奈,甚至动情流泪的时候。

采访就是不断了解这件事,不断认识这个人,也因此我们的报道不断深入。

“您在国外学的是物理专业,但是最后却转行做了地震预警,这是为什么呢?”

2008年汶川特大地震,对他造成了极大触动。

“汶川地震发生那一刻,我感到需要做一些事情来防止灾难的再次发生,或者说减少灾难的再次发生,这成为驱使我当时回国的唯一因素。回国干什么呢?就搞地震预警。”

但他面对的实际困难,比想象的还要多——

一开始,别人笑话他“天方夜谭”“骗子”“算命的”。不仅如此,当年连启动资金都没有的他,回国后第一件事是四处借钱。最终找了很多朋友筹集到300万元,才启动这个研究所。但他从没想过放弃。

最困难的时候,减灾所发不出工资,账上只有一块四毛钱,“那个时候偶尔能借点钱,能够做的事是啥呢?就是给员工吃饭,但是发不了工资,眼看着就要关门。”

后来逐渐有人了解、接触地震预警系统,再到多地推广地震预警……他毫无倦意地向政府、媒体、社会介绍和推广地震预警,“就像着了魔一样”。

当一个人专注做一件事,并一往无前时,他是发着光的,也更容易感染人。

因此,我们在报道地震预警技术发展的同时,也多次把镜头聚焦到王暾及其团队身上,记录下不少动人情节。通过《“我是中共党员”Vlog:与地震波赛跑的人》《“这是施展才华的沃土”——海外人才看好中国西部发展》等报道呈现,让更多人看到地震预警系统背后的不易。

(四)

“我们看见地震预警警报响起,普通民众特别是中小学生能够收到警报,并且采取有序、安全的措施紧急避险,倍感欣慰。从科学技术研究、研发到成果应用,甚至是民众大规模地应用,是让像我这样的科学工作者、普通党员倍感欣慰的一件事情。”这是王暾经常说的一段话。

研究表明,3秒钟的预警时间可以减少人员伤亡的比例是14%,10秒钟是39%,20秒是63%。

如今,在他看来,地震预警不仅仅需要技术的发展,更需要全社会共同关注,以提升整个社会的灾害预警意识和知识。

为此,王暾带领团队开发了地震预警APP,提供更便捷的地震预警服务。

“灾害都是小概率事件,大家其实平常懒得关心这件事,但是灾害发生后可能就会说我为什么没有收到呢?或者我怎么才能收到呢?”

“目前,这个APP下载量已经超过了5000万次,但这远远不够。”王暾说,“我们希望的是地震预警或者灾害预警能够服务到每一个老百姓。”

目前,减灾所在不断扩大预警灾种范围,在成都先行了多灾种预警的技术试验,已经实现了山火预警、滑坡预警、泥石流预警、山洪预警,甚至在成都还能预警浙江化工厂的火灾。

休息时他也没闲着,到处跑学校、社区,给孩子们讲课,介绍地震预警知识。

甘肃地震发生后,王暾给我们发来这样一条微信——

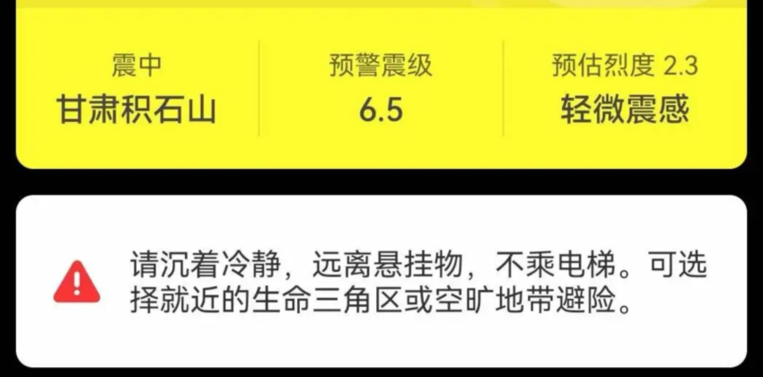

“这次预警覆盖的范围过广了。这是由于预警震级大于等于6.5级时,系统自动扩大预警范围,而此次预警震级正好6.5级。适当扩大范围是为了防止大震级地震的预警震级偏小时预警覆盖范围偏小,例如,2013年的7级地震时,预警震级6.4级。”

在他心里,地震预警系统还需要不断优化升级。他很坦诚,愿意接受批评,因为他希望这套系统能真正进步完善。

让中国老百姓在每个灾害前收到警报——这是王暾愿意为之奋斗一生的事业,也是我们一直跟踪报道的初心。

收到地震预警后怎么办?

收到地震预警后,应“闻警即动”,根据预警时间立刻采取避险行动。避险中牢记三原则:伏地、遮挡、抓牢。

预警5秒钟以内:就地躲避(伏地、遮挡、抓牢)

预警5—10秒:在平房或1-2层楼,快速撤离建筑物(注意用东西挡住头部)

预警10—20秒:在一般楼房,快速撤离建筑物(注意用东西挡住头部)

预警20秒以上:高层楼择机撤离(注意用东西挡住头部)

本期编辑:李永锡 吕彩虹 陈果静 樊杨

实习:刘伟业 辛瑞坤