2024年1月1日凌晨,多枚火箭弹划破以色列天空——战火没有因为翻开新的日历而停止。

新华社记者王卓伦有着无尽感慨:巴以冲突三个多月来,她习惯了隆隆炮火,见证了太多惨剧,也学会了在战地如何保护自己。她习惯每天给父母发条微信报平安,也会在漫长的黑夜里因为“看不到希望”而一声叹息……

新年来了,这片土地的希望在哪儿?王卓伦再次给“我在现场”来稿,讲述了大量的细节。读懂这篇文章流淌的情绪,也能读懂她——了解中国记者坚守海外的意义。

(一)

2023结束了,我从来没有如此盼望一年能尽快结束过,也从来没有对“和平”二字拥有如此直观深切的渴望。

至今,本轮巴以冲突自10月7日起也持续了90天——已经超过了5次中东战争每次的时长。我和每个普通人一样,希望目前的动荡状态能够尽早结束,往日的正常生活可以赶紧回来。

2023年的最后一个夜晚,我特地来到特拉维夫,想去毗邻以色列国防部的一处广场见证新年前夜的凄凉。

此刻,在全球多地的许多个广场上,人们正兴奋地进行新年倒数活动,而这里的大屏幕上,记录的却是自10月7日战火开始,已经过去了多少个日子、多少个小时、多少分钟、多少秒。

2023年12月31日晚,王卓伦在毗邻以色列国防部的广场做英文出镜视频报道。

手机上显示零点零分零秒,新的一年到来了,战火也燃进了新的一年。

正当我感慨万分,准备截屏纪念时,手机突然不停震动,防空警报的推送纷至沓来——哈马斯正向以色列发射大量火箭弹。

随后,震耳欲聋的防空警报声响彻天空,我习惯性地一边打开手机录视频、一边就近跑向一处民居的楼道躲避。

惊慌的人们也纷纷从房间里跑了出来,有的人正在洗澡、情急之下随意用浴巾裹身,有的母亲正哄着怀里嚎哭的婴儿,有的老人行动不便、拄着拐杖艰难移动。

“砰砰砰……!”七八声明显的爆炸声在头顶响完后,人们苦笑着互道一声新年快乐,然后回到各自家中准备睡去。

这里没有新年烟花,只有防空系统拦截火箭弹后在夜空留下的缕缕火光;这里也没有新年的钟声,只有炮火的声响。

而此刻几十公里之外的加沙地带,人道主义悲剧正在上演。截至目前,加沙地带已有超2.2万人在以色列的军事行动中死去,5.7万人受伤。以色列的近1400名死者基本都死于10月7日哈马斯发起的袭击,遭受的火箭弹数量也多达1.2万枚,且目前仍有上百名人员被扣押在加沙地带下落不明。

2023年12月14日,在加沙地带南部城市拉法,人们在以军空袭后的建筑废墟上开展救援。新华社发

(二)

在巴以地区工作近2年来,我已对这片土地上频发的袭击和冲突事件见怪不怪。在本轮战火爆发前,我已经亲历过几十起驾车突袭、持刀行刺、公交车爆炸案及多轮巴以交火,也一次次赶到现场,及时记录和见证。

我悲悯于每一次冲突中每一个死伤者的不幸。

近3个月来,为了能够有最一线、最直观、最全面的体验和观察,从频繁遭到火箭弹袭击的加沙边境,到最北部交火不断的以色列黎巴嫩边境,再到最南部被也门胡塞武装远程导弹袭击的红海一带,凡是能够抵达的战火最前线,我都多次探访过,也遇到了形形色色的、饱受战事之苦的人们。

他们每个人的生活都在遭受严重影响,我总会和他们耐心交谈,努力倾听和记录他们的故事。

2023年10月22日,王卓伦在加沙边境被哈马斯袭击的以色列农庄做现场报道。

当然,也有很多时候,我是漫漫前路上的探索者。在以色列境内危险程度较高的城镇,人们已经纷纷撤离。

有几次我开车在荒无人烟的地带,听到空中响起强烈炮火声时,会下意识将手伸向副驾的防弹头盔,寻求一瞬间的心理安慰,然后安全起见谨慎驶离。

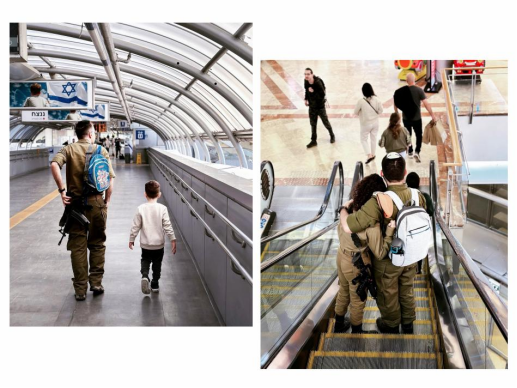

由于以色列实行义务兵役制,年满18岁的公民无论男女必须服兵役两三年。在本轮巴以冲突爆发之前,大街小巷便随处可见身穿军装、手持步枪的年轻人。

本次战事爆发初期,以色列政府便宣布动员36万名预备役军人,很多我曾经采访过的人都已被拉去前线。

随着大量预备役人员纷纷上岗,加之平民日常持枪合法,因此在以色列境内,我看到的持枪人员明显增多。

这些枪支,出现在一条条街道中、一个个超市里,出现在牵着孩子手的父亲的肩头,出现在稚气未脱的长发少女腰间……

2023年12月王卓伦在以色列特拉维夫拍摄的持枪人员。

自2023年10月7日起,这个国家几乎再也看不到商业广告,从主要路段的庞大屏幕,到穿行的火车和公共汽车,再到咖啡馆里赠送巧克力的外包装,遍布着以色列国旗或与“鼓舞士气”有关的标语。

被扣押在加沙地带人员的照片,大街小巷也无处不在,甚至被印在了牛奶盒子上。

战事信息时时处处铺天盖地,想有一刻的喘息似乎都很难。久居战地,是对业务能力的锻炼,也是对生活和心理的考验。

有时,我的住处楼下响起的是正常的救护车和警车鸣响,我也会突然警觉和恍惚,误以为是火箭弹的防空警报又来了。

2023年11月1日王卓伦在以色列南部城市阿什杜德拍摄的遭哈马斯火箭弹袭击后损毁的车辆。

(三)

战争报道往往非常复杂,牵扯到多个利益方。近3个月来,我一直告诉自己,不要妄加判断,不能以偏概全。要多走、多看、多听、多问、多想。

比如,新华社关于巴以冲突的发稿一直秉持的都是严谨求实的标准,很多报道往往会综合多方消息,以免受众被某一方的信息片面引导。

再比如,犹太人和阿拉伯人内部对战争的看法也因人而异,两大民族的个体之间并非绝对处于对峙状态。

11月底,以色列和哈马斯短暂停火7天。停火即将结束时,我经常去的一家耶路撒冷书店的老板对我说,他出乎意料也接到了征兵通知,毕竟自己已经44岁“高龄”。据他所知,大多数预备役人员都在40岁以下。

“我的心情真的很复杂,我同情加沙的巴勒斯坦平民,他们是无辜的,我并不想伤害他们。”他对我说。

这个书店老板是左翼犹太人、支持巴勒斯坦人民建立属于自己的主权国家,家中甚至挂着“欢迎访问巴勒斯坦”的海报。

本次战火爆发前,除了经营书店,他还在东耶路撒冷一家阿拉伯中学兼职教希伯来语,希望能够促进两大民族的相互理解。作为这家学校雇佣的第一个犹太人,他很自豪,因为他感到孩子们很喜欢他。

前往军营的前一天,加迪陪了88岁的老父亲一整天,因为一去不知何时才能回。

身为父母,谁会真的希望自己的孩子战死沙场?有次我在以色列国防部门前支好三脚架准备出镜视频时,一对夫妇上前对我说,他们的两个儿子都被政府征兵去了加沙前线。

男士供职于以色列最大的一家制造企业,几天后邀请我去公司参观。他的老板对我说,会多给这个忧心忡忡的父亲布置一些工作、让他尽量忙一些,免得天天因为得不到孩子的消息而“胡思乱想”。

以军地面部队在加沙地带开展军事行动。新华社2023年11月5日发

(四)

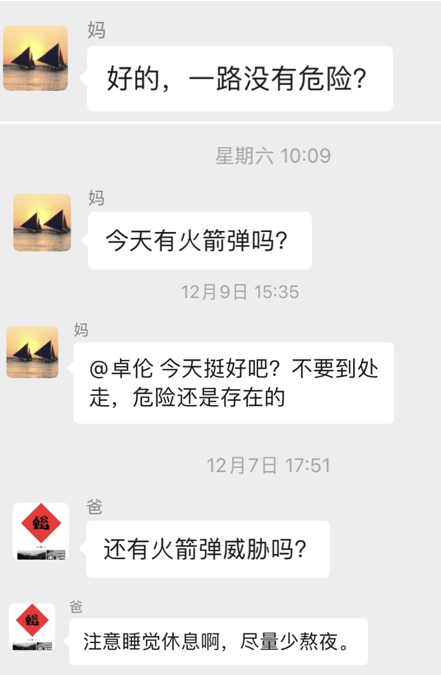

儿行千里母担忧,天下的父母都是一样的。本轮巴以冲突以来,家人一直也在深深牵挂着我们。

10月7日战火突发之时正值国内国庆假期的尾声,我的父母在以色列探望我后在埃及旅行,本计划10月9日先回到以色列我的住处取行李、再飞回国。

然而,飞往以色列的国际航班纷纷宣布取消,其中也包括从埃及出发的。

由于滞留在我这里的行李很多,其中还包括他们的重要证件和银行卡,母亲决定从埃及先飞往约旦,转机再前往以色列来我这里取行李。

然而,随着巴以战火越烧越烈,整个地区的局势也非常复杂。

母亲的航班刚抵达约旦,就被告知下一程飞往以色列的也取消了。她滞留在约旦机场的20小时惊心动魄,在语言不通的情况下经历了入关难、办签证、丢行李、手机没电等种种状况。

而且,机场的温度很低,她用包里所有能穿、能裹的布料把自己“包”了起来。

战事突发,我的工作强度很大,父母的安危也充满了不确定性,我心急如焚。

他们都是孤身一人在异国他乡,在无法沟通、局势复杂的陌生国度需要应对各种状况。

记得我在一次次赶稿的空余时间、一次次直播的前几分钟,还在给他们不停买机票、退机票、远程语音翻译、处理各种险情。

这个过程有多少成本,我已无暇顾及,只希望父母能赶紧离开这片是非之地。这么久过去,已是新的一年,还有几张机票没有退款。

当父母历经种种曲折、10月11日终于回到北京时,我心里的一块石头也落地了。

在首都机场前往市区的大巴上,母亲迫不及待给亲人打电话报平安。旁边一位乘客听到“以色列”三个字后瞪圆了眼睛问:“你怎么去那儿?不是在打仗吗?”

“我女儿在。”母亲说。

“她不回来?”乘客很惊讶。

“我女儿绝不当逃兵!”母亲脱口而出。

乘客竖起了大拇指。

近3个月来,我的父母总是说,每天你忙你的就好,没时间回信息就随便回个表情,这样至少证明是平安的。

母亲说,她没有一天能够睡好,经常辗转反侧、两三个小时就要醒一次,去医院就诊也无果。但即便是这样,她也从没有说过一句希望我撤离的话。

我的几名坚守战地的同事中,有的孩子还小、一家三口在外,有的母亲跌倒摔伤,有的姥姥突发疾病。

在大量高效优质报道的背后,每个人都有自己的心酸和难处。而正是家人的理解支持,我们才能够安心坚守一线,尽职尽责、发光发热。

“你觉得现在最大的困难是什么?”有次,国内一名关心我的同事前辈专门打来电话问候。

“看不到希望。”我说。

当前,面对国际社会发出的停火呼吁,内塔尼亚胡领导的以色列右翼政府态度强硬。2023年即将结束之时,他再次强调加沙地带的军事行动还要持续“许多个月”。因此,短期内彻底停火的希望渺茫。

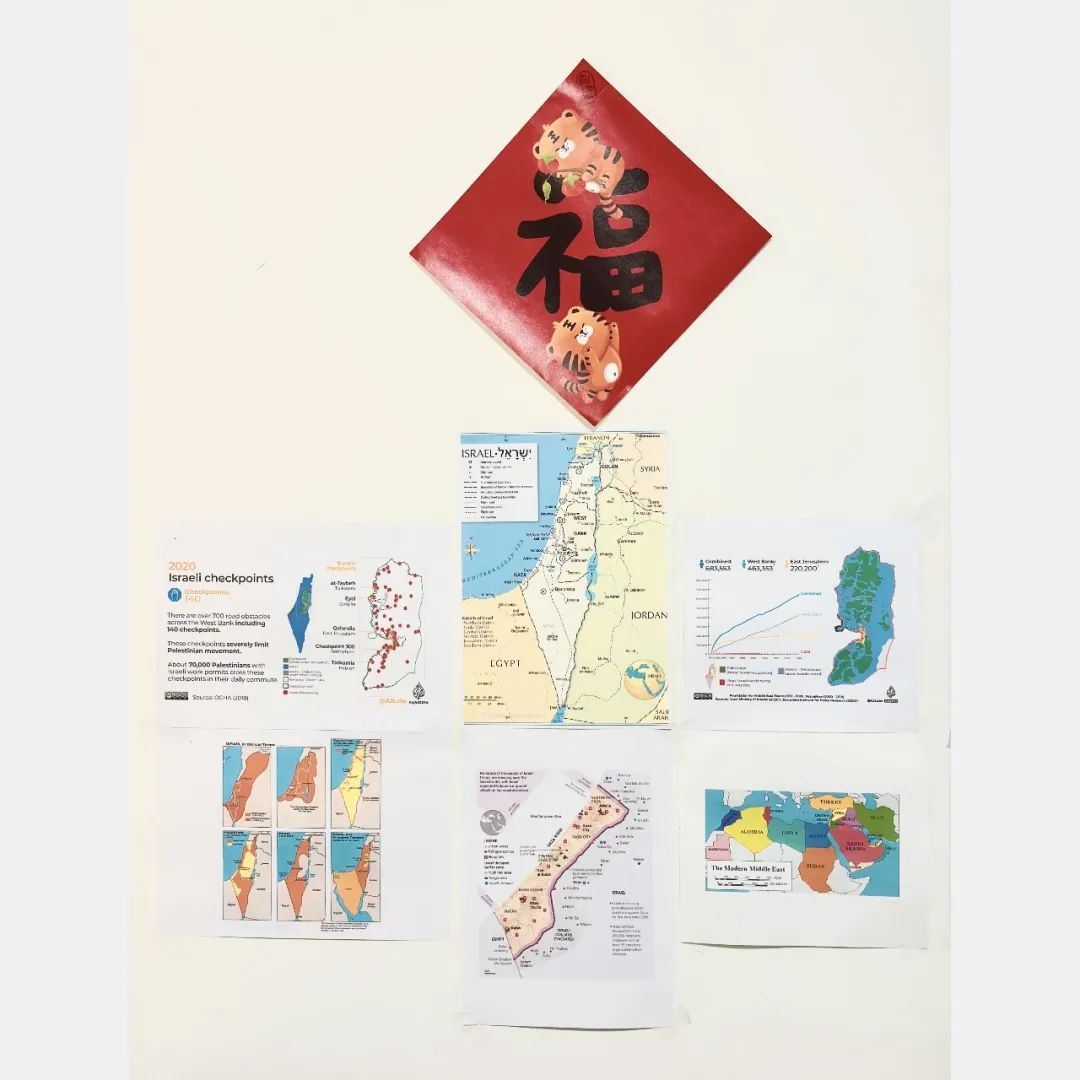

在书桌前,我挂起了很多幅与巴以地区相关的地图。它们有的是这片土地的管辖权变迁图,有的是以色列军警把守的巴以检查站分布图,有的是加沙地带主要地标的区位图……这片土地面积狭小,却承载着太多纷繁复杂的问题和长期难以调和的矛盾。

“恩恩怨怨何时了。”我常常站在这些地图面前一声叹息。

新的一年到来,我挂起一个“福”字。

2024年,愿战火平息,和平快来。(王卓伦)

本期编辑:李永锡 吕彩虹 陈果静 樊杨

实习:任金蕊 陈祖明