混合现实、空间音频等前沿技术的演进与融合,为实现仿真式、交互式沉浸体验创造了条件。沉浸式视听技术有望推动科技传播场景创新能力持续释放,促进科学普及跨媒介融合发展。一场技术融合带来的感官革命,正在推动科技传播向个性化、智能化新阶段迈进。

科技传播是指通过多种渠道传递科学知识、科学思想和技术信息的方式,是实现创新发展的重要工作。数字技术在文化生产、展示、传播和消费全过程的深度应用,为加强国家科技传播能力建设、打造科技传播“强磁场”带来新机遇。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文化数字化建设,作出了一系列重大决策部署。党的二十大报告明确提出实施国家文化数字化战略。在此背景下,构建科技传播新发展格局,需要积极探索科技与文化有机融合的新场景、新业态、新模式,打造品类丰富、能量充沛、体验上乘的沉浸式数字场景新供给,持续提升科学传播力、创新驱动力和科技渗透力。

沉浸式场景实现科技传播的两大特点

沉浸式场景是运用数字技术有机组合图像、影像、声音、文字、气味等跨媒体叙述,吸引用户互动、参与的有别于现实的新型叙事空间。其关键是营造一种“沉浸感”,即不受外界环境打扰的独立空间的全新感受。这种感受可能来自人的视觉、听觉、嗅觉、味觉或触觉,从而达成与周边环境心理上的“隔绝”。在一个具体的沉浸式场景中,传统科技传播的单向性、严肃性被消解,对感官与精神“在场”的需求愈发强烈。

沉浸式场景在促进科技传播中主要体现以下特点:

仿真体验降低理解成本。用技术还原感官“在场”,是营造沉浸感最直接的手段。传统科技传播的抽象概念和静态图表,在沉浸式场景中以直观、动态的数字内容完整模拟再现,将微观现象放大,化抽象为具象,再结合生动活泼的交互形式,观众就能通过“亲身体验”更好理解科学原理和现象。

视觉沉浸是沉浸式感受的重要来源。近几年,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等技术发展迅速。从概念上讲,VR是纯虚构数字画面,AR是虚构数字画面简单叠加裸眼实际,MR则是现实场景与虚拟场景发生具有真实感的实时交互。其共同特征是,通过可穿戴设备创建和体验虚拟数字世界的视听感受,模糊现实与数字世界的界限。这类技术目前多应用于游戏、教育、建筑等领域。

对于科技传播而言,其游戏化特征有助于使用者身心积极参与,以开放心态多角度探索科技知识。在实体展陈、演艺空间广泛应用的多通道投影技术,则借助多个投影仪协同工作,通过边缘混合和几何校正等方法,克服单一投影仪无法涵盖大面积或特殊形状表面的限制,达成超大视场角下的视觉沉浸效果。

听觉的“在场”通过全景声或空间音频技术得以实现。“空间音频”作为新一代音频技术的关键概念,摒弃依据空间条件确定最佳听音位置的传统局限,以用户为声场核心,准确呈现包含动静态声音元素的广阔声场,还原声音距离感、方向感和移动感,使整体视听感受更逼真。我国科研机构研发的“新华空间音频”“三维菁彩声”技术是其中的代表。

还有一些沉浸式场景正在引入更丰富的感官体验。国内外已有多家技术机构开发数字化嗅觉产品,其功能包括定向定量释放气味、根据屏幕内容释放对应气味等,可将嗅觉感知引入虚拟现实体验。而实体装置与数字系统的配合,使沉浸式场景中的触觉体验成为可能。对于科技传播而言,嗅觉和触觉沉浸尤其适用于自然科学等情境,为用户提供更真实体验。

动态参与增强移情认知。沉浸式场景往往试图营造一种“视听奇观”,通过强大视觉冲击和音效震撼,让观众产生情感共鸣,从而强化对场景所传递信息的认知效果。以国家科技传播中心《中华文明科技展(序)》为例,展项采用XR(拓展现实)、裸眼3D等技术,基于国内外形势发展并结合中国科协职责定位,解读中国视角下的世界科技发展和人类科技文明,在视听震撼中进一步发挥文化引领作用,提升“高水平科技自立自强”信心,展现我国科技事业和科技工作者精神。在产品展示、演唱会等场景中,全息技术利用半透明成像膜和光学原理,借助特定角度和灯光呈现,使成像介质在观众面前“隐形”,立体视效屡屡令人称奇。

即时交互也是营造沉浸感的重要方面。当技术打破时空限制,身体不在场而实现实时交互成为可能。在上海天文馆第一个展区“家园”,游客不仅能观看和感受“宇宙”,还能通过挥动手臂,在“星际穿越”走廊投影区展现的“宇宙辐射”中“造成”空间压缩和光子运动。通过交互投影,晦涩难懂的科学概念以可感可知的形式传达给受众,使其在新奇体验之余,加深对科学知识的形象理解。

沉浸式场景在科技传播中的应用类型

沉浸式剧场:科技传播的戏剧化表达。沉浸式剧场是一种以观众沉浸于情境效果和情感体验为特点的戏剧表演形式。依托虚拟现实、场景塑造、全息投影、智能交互等技术,加上戏剧IP的跨界创意,让观众获得感官上的深度震撼和精神层面的沉浸体验,打破传统戏剧产品在空间和环境上的局限,强调交互感、场景感和代入感的强烈呈现。

作为沉浸式剧场的代表案例,意大利沉浸式互动儿童剧《星星海洋》通过投影技术和LED屏构建多维视觉空间,全景声场的营造通过舞台前方、观众侧面、后方、上方布局的多通道扬声器系统实现,观众的动作和声音可以影响剧情的发展,使其成为互动的一部分,增强了剧场体验的代入感。在科技传播领域,浙江科技馆《无处不在的神秘力士》、云南科技馆《空气的魔力》、陕西科技馆《气体的生日派对》等“科学秀”将科学实验过程和科学原理进行戏剧化表达。未来可融合交互感、场景感、代入感,为观众提供身心全面的感官享受,拓展剧场科技传播边界。

沉浸式展陈:全景视听的超现实体验。在沉浸式展陈实践中,特大屏幕与全景声场的结合成为实现超大视场角体验的关键技术。折幕、弧幕、球幕等特大屏幕,合围式填充观众的有效视角,将观众带入一个全面、连续且无缝的视听世界。提高视频内容的细节表现和画面层次,则可以通过提升分辨率和对比度来实现。特大屏幕展陈空间常结合触摸屏和体感设备,增加互动元素,实现参与感与个性化体验的结合。

与视觉包围感相辅相成的是全景声场的听觉沉浸体验。通过在空间中布置多通道音频系统,辅以声音调校,智能声音系统可根据视觉内容的变化实时校准,模拟真实环境中的听觉感受。在新华社与中国作协合作策划的5G沉浸式阅读线下体验馆“新华@书店”项目中,媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(以下简称“新华社国家重点实验室”)运用自研的新华空间音频技术,将中国经典诗词中的声音元素结合创意视频画面创新表达,重构吟咏诗词的沉浸式场景,为观众带来既古典浪漫又科技感十足的诗词阅读体验。近期,中国科技馆“音乐秘境——沉浸式音乐科技体验展”的沉浸式数字体验空间则通过LED屏幕与墙地镜面反射,在有限空间内营造无限折叠、无边界的视觉效果,配合现场扬声器设置,观众可以感受到音乐和数字影像的双重震撼。

VR科技体验:沉浸视听移动式互动。VR与空间音频的结合可实现全方位的视觉沉浸和声音沉浸。目前,部分VR头显设备具备支持全景声或空间音频功能。以苹果2023年发布的Vision Pro为例,其两侧音频组件各有一组双驱动单元,通过音频射线追踪技术,即充分融合设备中的LiDAR(激光雷达扫描),对空间内声学特性进行分析,从而打造适合用户耳朵轮廓且匹配所处环境的空间音频效果。VR的高度交互性发挥了关键作用,用户戴上VR眼镜即可进入海洋、太空、雨林等虚拟场景,设备的灵活性可支持用户在视听全沉浸的虚拟空间中自由探索,并通过手持设备、体感传感器或眼球追踪技术与虚拟环境中的对象进行直观互动,呈现独一无二的体验,将科学内容转化为情感体验,深化认知效果。

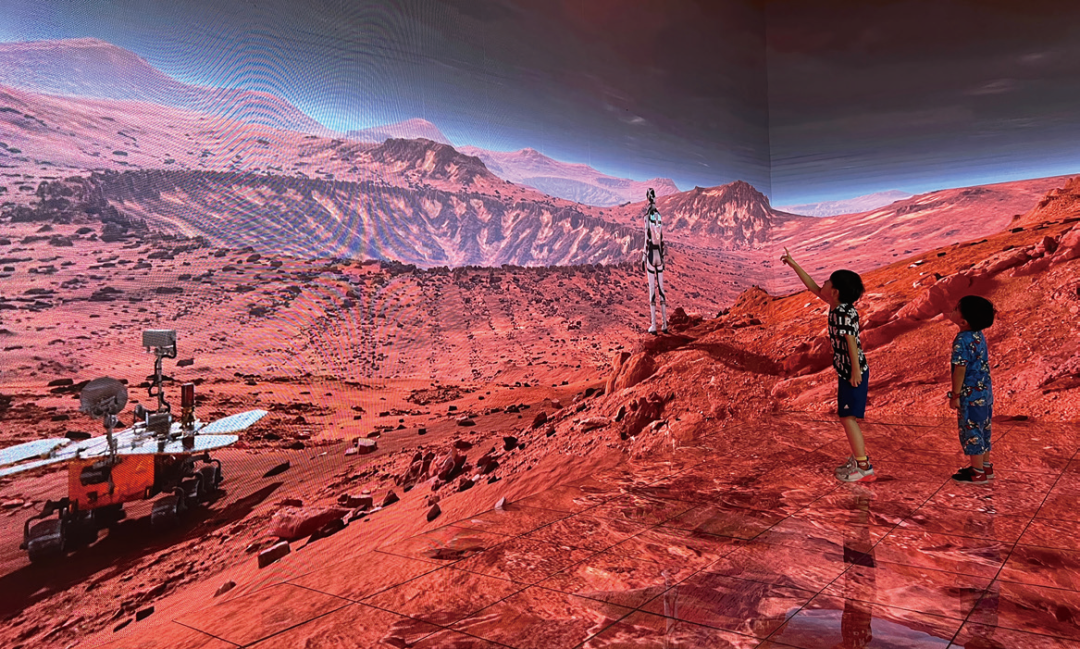

新华社数字记者、全球首位数字航天员“小诤”亮相2023中国新媒体大会,引领观众沉浸式“探索火星”。

增强现实:融合体验趣味化参与。AR技术的实时互动与融合特性正在重塑科普场所的展陈方式。通过智能手机或AR眼镜,观众可以获得虚实融合的视觉体验,增强对科学知识的直观理解和互动体验。例如,观众可在星系静态照片基础上,通过AR眼镜观察动态轨迹并了解相关天文数据和科学解释;在展示科学实验时,通过AR眼镜可呈现实验三维模型动效,在不具备多人进行现场实验的条件限制下,为观众提供生动的实验体验;通过设计游戏环节,观众还可以使用智能设备与虚拟元素互动,解锁隐藏的信息、参与科学实验或解决谜题,激发好奇心和学习兴趣。

跨屏融合:随时随地“跨”入现场。5G技术的高速率和低延迟特性为沉浸式体验提供了新机遇。在5G技术支持下,结合XR技术,可实现从现实生活到虚拟场景的跨屏融合。新华社国家重点实验室第四研究部在浙江、江西等地人文景区打造数字文旅项目,推出“穿越千年、实时入画”互动产品,将历史名人、文化内容绘成长卷,让线下用户以数字分身穿越其中,获得与古人对话的沉浸式体验,从而达到“寓学于乐”效果。借助实时短视频智能生成技术,用户可下载自己的互动视频,让每一个用户都成为文化的传播者。

“5G+小间距LED显示屏”跨屏解决方案,已经应用于融媒体内容制播领域。例如,利用CAVE(洞穴状自动虚拟系统)沉浸式技术,新华社在其“新立方”智能化演播室实现了多场重大主题活动的5G沉浸式访谈,身在演播厅的主播可一步“跨”入中国空间站、洱海之滨、“未来社区”等场景,实现真人与数字环境的交融。在科技传播中应用,则可实时采集科研人员及其工作环境的视觉、声音数据信息,将其转化为立体场景,让观众通过自己的“数字分身”走进演播厅,在虚拟空间实时观察科研人员的工作状态,聆听他们的解说,甚至通过虚拟手势或语音进行互动,以更具亲和力的方式讲好科技工作者故事。

沉浸式场景在科技传播领域的应用展望

推动科技传播沉浸式内容高质量供给。无论是担负新的文化使命的新媒体,还是承担科学普及职责的科技馆,高质量内容依然是科技传播沉浸式场景中稀缺的“硬通货”。新形势下开拓科学普及新空间,需要相关方正视“有科没普”“有普没科”两种苗头。一方面,科研机构和科研人员要与包括媒体在内的专业传播者加深合作,积极利用沉浸式技术创新科学可视化内容生产方式,将复杂的科研数据、艰深的科学知识转化为易于传播、引人入胜的视听内容;另一方面,媒体从业人员应在提高科学素养的基础上,进一步提升沉浸视听技术应用能力,革新科技报道手段,提升科学传播效能。

创新沉浸式场景在科技传播领域应用。科技传播场馆综合应用多感官沉浸技术,可以为公众提供多样化、交互式科普产品消费体验。除了在实体场馆增添互动展项,让参观者通过智能设备深入体验,远程用户也可以通过便携式终端,随时随地在线访问三维构建和空间音频复刻的实体场所,享受虚拟参观的科普体验。基于同一套科普内容,媒体机构运用线上线下融合方式,可以让科技体验走出专业科普传播场所,飞入寻常百姓家。

形成沉浸视听技术内容标准规范体系。目前,沉浸式产业标准规范集中在技术层面,例如国际电信联盟《“数字化艺术品显示系统的应用场景、框架和元数据”标准》、国家广播电视总局《5G高新视频——沉浸式视频技术白皮书(2020)》《5G高新视频——沉浸式视频标准体系(2021版)》《沉浸式终端通用技术要求》等。这些标准主要关注沉浸式技术参数,如分辨率、声道数量和系统配置、动感交互驱动方式等,为行业发展提供参考。除技术标准外,还应关注其搭载内容的软性文化标准。文化内容往往难以用具体数字量化,需要从道德伦理、创意表达、文化传承及多样性等维度制定标准、形成体系,以保障沉浸式作品在文化传扬和价值表达上的质量,推动沉浸式产业多元、全面、健康发展。

完善科技传播沉浸式场景商业模式。受开发成本、技术迭代、人才供给等现实条件影响,沉浸式项目可持续、规模化发展仍然面临一些挑战。目前市场上单个沉浸式项目成本偏高、复购率较低、投资周期较长,即便采用轻资产巡回模式,前期用于技术研发、创意开发以及设备制造的投入仍然不小。这个领域技术迭代、消费需求升级较快,而专业人才相对短缺,技术融合仍需深化,市面上高质量产品供给还很有限。这需要科技场馆、行业协会等科技传播机构积极应对,一方面可与高等院校开展跨界合作,补齐专业人才短板;另一方面可与成熟商业业态加强资源融通、优势互补,打通线上线下空间场景,如探索与主题公园、电竞游戏、艺术教育、文创设计、数位展览以及餐饮住宿、休闲娱乐等其他服务业共生发展,形成科技传播沉浸式场景的商业闭环。

结 语

数字前沿技术的演进为科技传播提供了有力支撑,深刻改变着传统的科学普及方式和手段。VR、AR、MR、空间音频等沉浸式技术创造了交互、仿真、身临其境的效果,可以大幅提高科技展示的直观性和代入感,在科技教育、新闻传播、出版融合、科研活动等很多方面展现出可观的应用前景。

当前,沉浸式科技传播还面临着技术门槛比较高、高质量内容短缺、商业模式待成熟等挑战。要实现从技术研发、应用示范到商业转化的跨越,尚需科研机构、传播机构、高等院校和科技企业等相关各方凝聚共识、汇聚力量,共同推动沉浸式科技传播朝着个性化、智能化、可持续的方向高质量发展。

(作者钟昊熹系新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室副主任、高级编辑,杨力尉系新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室高级产品经理,徐进勇系新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室技术总监)