为优质精品内容组建“战队”,这是什么操作?

2023年初,浙报集团组建了“潮声”内容战队,以“潮新闻”客户端为主阵地,在人员结构、生产流程、工作机制等方面进行全方位创新改革。

一年时间,共发布原创稿件 450 余篇,端内总点击量近 1200 万,延伸的多个微博话题阅读量超千万,最高一条达6.7亿。

在加快建设主流舆论新格局的当下,组建一支内容精兵队伍,有何故事?有何困难?有何意义?

请看浙江日报报业集团的来稿。

内容战队,出列!

作者:浙江日报报业集团

(一)

经前期试运行,2023年1月,我们正式组建“潮声”内容战队,浙报集团总编辑担任总队长,集结了来自浙报集团、浙江广电集团共7家媒体单位24名精锐力量。

组建内容战队的原因很简单,那就是从“人”突破,实现主流媒体话语创新和年轻化表达。

因此,“潮声”内容战队中,90后占绝大多数,他们之前工作的部门,囊括政治、经济、文化各领域,覆盖党报、晚报、广播、电视各专业,精通理论、视频、运营各条线。

年轻力量,让战队更具冲劲和活力。

从经济形势到人物素描,从前沿科技到健康生活,在日常选题中,队员们放开手脚大胆策划,只要是自己想做的、能做的选题,总是聚在一起激烈讨论。队长也给予充分的发挥空间,提供各种机会,让队员们积极主动、想方设法地完成。

有的队员在发挥自身专业特长的同时,还勇于在非专业领域大胆探索,如经济记者撰写国际时事稿件,政治记者撰写美元霸权稿、电视记者采写文字稿……这些大胆的尝试,都使得我们的报道别具一格。既发挥了“一锤定音”的作用,也在全网打响了“潮声”品牌,取得了大流量。

首期战队取得优异表现,让战队成为常态化机制。目前,“潮声”战队已举办至第4期,总参与人员70余人次。

(二)

有人说,“潮声”战队不就是把厉害的年轻人聚到一块做内容吗?

这话只说对一半。

简单的人员重组、聚合,并不能真正实现话语创新化和表达年轻化,我们要做的,是让“1+1>2”。

我们主动策划推出多组有针对性的原创报道,引领舆论。开年伊始,推出3篇“开局看信心”系列报道,有力批驳“民营企业退场论”“外资撤离中国”等错误观点,全网分发270余次,总传播量超千万。

瞄准重大时事,我们找准角度勇闯“禁区”。在对马英九率团参访大陆的报道过程中,战队率先明确基调、找准切口,从家国情怀、两岸青年关系等方面寻求突破,推出《潮声|马先生,好久不见》《潮声|陌上花开,可缓缓归矣——致海峡对岸青年同胞的一封公开信》等报道,其中3篇稿件在潮新闻端内阅读量快速达10万+,7篇主要报道全网传播量超1600万。

报道《潮声|马先生,好久不见》内容截图。

报道《潮声|陌上花开,可缓缓归矣——致海峡对岸青年同胞的一封公开信》内容截图。

围绕重大主题,我们强化观点输出。全国两会时,战队推出《潮声|国务院机构改革方案传递的这些信号,你细品》,跳出两会议题,对国家机构改革做了全面梳理和精准预判,引发舆论场关注。习近平主席出访时推出的《潮声|十年九次出访俄罗斯,向世界传递什么信号?》,则抓住“10年9访”这个传播点,潮新闻端内点击量超10万+。

(三)

机制的创新更为优质内容生产锦上添花。

“策划在一起、制作在一起、分发在一起、运营在一起”是我们开创的全新联动机制。

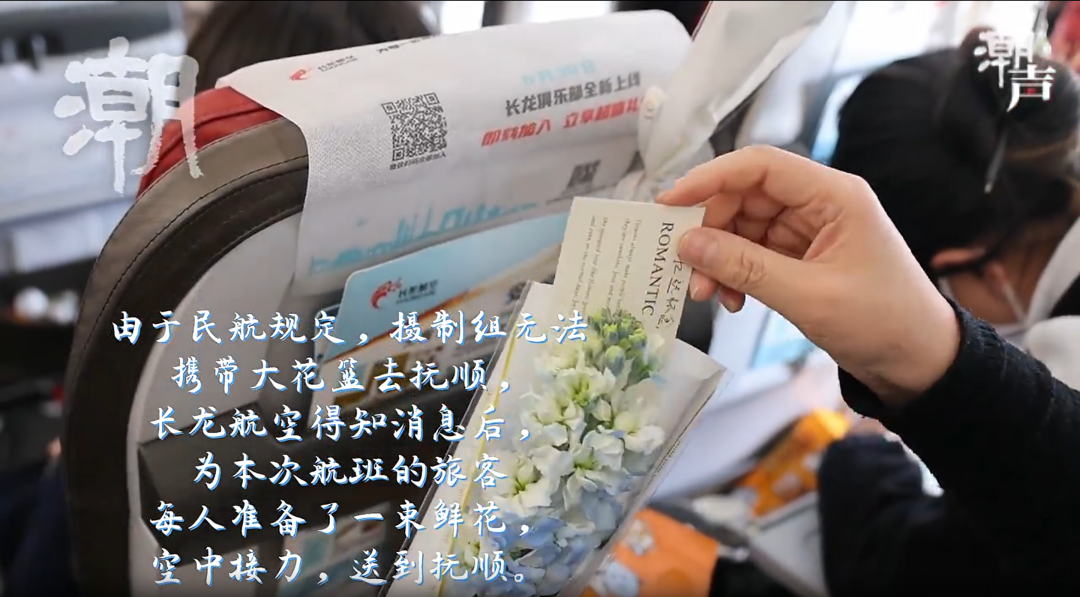

《潮声视频|一趟特殊的旅行,雷锋墓前多了190束来自浙江的鲜花》等多篇高质量报道正是依托这一机制。

《潮声视频|一趟特殊的旅行,雷锋墓前多了190束来自浙江的鲜花》视频截图。

双方依托“传播大脑”技术底座,在后台专门开设“省媒互通”模块,建立每日重点选题共享机制。

随机选取100篇“潮声”稿件进行数据分析,可以发现,其中政经类32篇,社会热点类19篇,人物和社会群体类18篇,科技、健康类报道15篇,独家调查报道6篇,国际题材5篇,文娱话题5篇。

由此看出,战队在选题上不设限制,题材上看,人人好奇的ChatGPT、预制菜要做,“室温超导”“异种移植”“磁悬浮心脏”这类高冷领域也行,甚至像反诈电影“孤注一掷”、网络神曲“科目三”这种热搜题材,都可以涉猎。

即使是对“审丑文化”盛行这一另类、冷门现象,记者也能发挥思辨能力,在《潮声|审丑,是一种怎样的存在》一文把个中道理说得明白又有趣。

(四)

内容战队,还是锤炼采编队伍能力、激发新型生产力的一项试验。

国际时政报道采访难度大、专业要求高,为采写日本核污染水排海报道,战队记者与日本有关方面沟通10余次,经过前后历时一个多月的精心打磨,完成稿件《潮声|拟向海洋排放130万吨核污水,日方做法不负责任》。

为深入濒危物种川陕哲罗鲑的栖息地,记者强忍高反不适,想尽办法拍摄巴拉水电站坝址建设核心区,采写《潮声|独家调查:一条鱼和一座坝的战斗》,将独家信息展现在读者面前,展现出新闻工作者的执着与毅力……

漩涡中的巴拉水电站,潮新闻记者摄。

战队队员们在采访中发扬不畏困难、敢闯敢拼的精神,打赢了一场场硬仗。

“到现场去”,是战队培养记者的重要宗旨。战队组建至今,队员们的足迹遍布全国,南至海南南繁基地,寻找“谁来养活14 亿中国人”的答案,北至黑河边境,记录国际化早市的火热场景。

中缅边境,战队记者蹲点6天,通过深入采访,推出3篇《国境线上的等待》系列报道,揭露缅北务工骗局;奔赴千里之外的塔克拉玛干沙漠,写下《塔克拉玛干沙漠的108个“夫妻水井坊”——探访生命禁区的守绿者》。

边境铁丝网上的标语,潮新闻记者拍摄于镇康县。

塔克拉玛干沙漠夫妻水井房,潮新闻记者摄。

为采写《潮声|广西清桉,这棵树想说爱你不容易》,记者千里奔赴广西柳州多地,坐飞机、高铁,搭乘乡间大巴、摩的,穿着羽绒服去,穿着短袖回,先后采访10余名对象,介绍这棵南方人并不熟悉的桉树,不少网友看了稿子连呼“涨知识”。

……

这些直击现场的采访,将记者们的“脚力”切切实实地转化为“脑力”“眼力”和“笔力”,大大激发了优质内容的生产力。

潮声,正在努力成为“潮头”。

本期编辑:李永锡 吕彩虹 陈果静 樊杨

实习:陈祖明 尹航