光明日报社副总编辑邢宇皓发言。

神山村,是一个“藏”在巍巍井冈群山深处的小村落——两个村组,70户居民、241人。2016年农历小年,习近平总书记到这里考察之后,村庄的面貌发生了翻天覆地的变化。

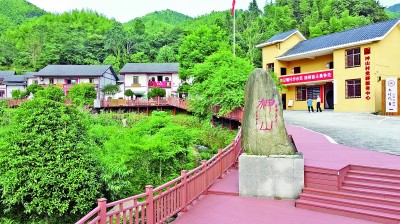

神山村全貌 光明日报记者 孙金行摄/光明图片

神山村“点赞”雕塑 光明日报记者 孙金行摄/光明图片

神山村一隅 光明日报记者 孙金行摄/光明图片

此前,很多媒体对神山村做过采访,发出了成百上千篇报道。

对我们来说,这是一个巨大的挑战。紧扣什么主题,才能写出最独到的魅力、最深刻的启示?怎样进行采访,才能获取更加新鲜生动的一手材料,甚至独家线索?如何结构全文,才能突破常规不落窠臼?采取何种笔法,才能让报道形神俱备、文质兼美,吸引目光、打动心灵?

经过反复讨论,我们认为,这样一个小村庄,从体量上看,在全国宛如沧海一粟,与其讲述他们的脱贫致富之“术”,不如将更多笔触用来探求其背后的成功之“道”。

这个“道”,就是党与人民群众血肉相连的深厚感情;是总书记对一个偏远山村人民群众的惦念,是富起来的村民们对习近平总书记、对党的感恩;是“不负人民,人民不负”的时代主题。而神山村村民热情洋溢的笑脸,也印证了这一点。

调研组选择住进神山村老乡家里,和乡亲们吃住在一起。我们相信,只有走到他们中间、走进他们的内心,才能用最自然的方式,理解并讲述这里发生的一切。

我们走访家家户户,倾听村民心底最难忘的故事;走遍边边角角,感受村居生活最真实的状态。

要想写透神山村,就要尽可能听到每位村民的声音。从贫瘠闭塞的“旧”神山,到活力焕发的“新”神山,小山村的变化离不开每位村民的努力,也深刻影响着每位村民的生活。

我们找来全村村民花名册,一户户走访,“一个都不能少”。正是得益于这样的调研全覆盖,我们的报道中,既有经常被媒体聚焦的老支书彭水生、自强农妇彭夏英、致富能手左香云,也有以前很少接受采访的罗桂堂、胡玉保、熊美丽……每一次采访,都不是浅尝辄止,而是几十分钟、几个小时的深度交流。在一次次长谈中,不善言辞的老乡,逐渐敞开心扉,一个个从未向他人提及的故事,从他们心中流淌出来。在他们的讲述中,洋溢着新生活带来的喜悦,充满了对总书记的浓浓感恩、深深想念。这些质朴感人的故事,极大增强了稿件的立体感和厚实度。

除了倾听村民讲述,调研组还遍访新闻现场实地探看,用脚步去丈量,用心灵去感悟。

为了体验神山村道路交通改善情况,我们沿着山间小道翻山越岭、顺着出村公路徒步,实地体会村民们对今昔交通变化的感受;为了真实了解村民生活,我们走进“农家乐”的后厨,在腊肉和尖椒交织的鲜香气息中观察“翻台率”;为了亲眼见证产业发展的红火,我们在密密挂果的黄桃园,和村民们一起套袋护果,看手机屏幕上直播卖果“秒空”的火爆瞬间;为了观察文明乡风的建设成果,我们悄悄“钻”进村新时代文明实践中心,在后排观摩干部群众互评会,为现场让人“耳根发热、心里透亮”的火热坦诚暗自点头……亲见与亲历,让我们真切感悟到神山村惊人嬗变的真实“密码”。

住在村里,调研组的采访便与生活融为一体。从每天清晨睁眼到每个深夜入睡,我们全身心、全时段地捕捉各类信息,感受周遭一切。一次次旭日中的寒暄交流,一场场星光下的“院坝会”,一段段夜深人静时的“溪畔歌声”,构成了调研中最温情、最深切、最贴近心灵的难忘记忆。

我们用心体察,发现“点赞之手”这一震撼心灵的关键意象;深入探察,发掘红军烈士等感人至深的红色历史。

我们认为,一篇“有声有色、有血有肉”的报道,需要一个凸显主旨、贯穿全文的具体意象。从赶赴神山村那一刻起,我们就在留心寻找这样的意象。很快,热情的神山村便给了我们答案——到达当晚,一个高高挑起的“大拇指”雕塑立于村里最高的山岗上,在旷野星辉的映衬下庄严而醒目。一问才知,这是村里为纪念2016年习近平总书记到来而专门修建的“点赞”雕塑。当年,老支书面对总书记发出“你呀,不错嘞”的质朴赞颂,并翘起大拇指为总书记点赞。现在,这一“神山之赞、人民之赞”,成为寄托乡亲们对领袖深情感恩、深切思念的最佳载体。

在调研筹备阶段,我们意识到,以往对神山村的报道,多集中于神山组,相距不远的周山组则着墨较少。因此,我们特意加大了对周山组的调研力度。也的确有了新发现——听村民“摆古”,老乡无意中提到当年红军在这里留下的故事。沿着这条重要线索,在当地文博人员的协助下,我们梳理出一段鲜为人知的红色历史——井冈山斗争时期这里曾驻扎过红军队伍,留下过毛泽东、朱德、彭德怀等的足迹,还埋葬过七位红军无名烈士……这段宝贵记忆,是以前很少有人关注的。这段历史的发掘,让党与神山村人民的血肉深情有了更大的历史纵深。既为神山村的报道增加了更多的内容,也为当地红色血脉的传承、红色资源的保护作出了贡献。

其后,我们与井冈山市委市政府、井冈山报社联合发起“为烈士寻亲,为天地铸魂”活动,在全国范围内掀起了为无名红军烈士寻亲的热潮。在退役军人事务部、公安部和江西省有关部门不懈努力下,对全国6万多名红军烈士信息进行了梳理排查、DNA鉴定,目前已经确定了其中两位烈士的身份。

我们深入思考,以“血肉相连、感恩奋进”为主线整合调研成果;独辟蹊径,将“行进调研、三日见闻”为脉络谋篇布局。

报道神山村,多种视角皆可成立。

如何将采访中获得的新鲜生动的一手材料、独家线索有效整合起来,为报道的中心主旨服务?如何突破既往、不落窠臼,写出深意、写出新意?这样的思考,也一直贯穿于整个采访调研中。

为此,我们着力去挖掘“神山村老百姓的生活富裕起来”背后的故事。人民领袖的亲切关怀、父老乡亲的不懈奋斗,国家政策的有力支持、蓬勃兴旺的产业支撑,触手可及的绿水青山、随处可见的淳朴笑容……被我们一一记入采访本、收入镜头中。

好的结构是新闻报道吸引读者的一大关键。在众多对神山村的已有报道中,如何能“突围而出”,真正体现我们调研的鲜明特点,让读者一目了然又充满兴趣?

经过深入思考,我们决定以“神山村三日”这一方式,以游记一般的时间结构,带动这个稿件的谋篇布局。始终紧扣党“一切为了人民”的不变初心,党和人民血肉相连的不渝深情,将神山村的过往、今天与未来勾连在一起,步步推进。我们期望,这样的结构,可以让读者始终跟随调研组脚步身临其境、走进现场。

当然,这一结构同样也充满挑战性——如果漫无目的地走马观花,也极易造成内容散漫、主旨混杂,令读者眼花心乱。如何处理好稿件的“时间线”“故事线”“主旨线”,让这三条线浑然天成?为此,我们对每日的采访路线进行了精心设计,在移步换景间展示内在逻辑性,一日与另一日的衔接亦有其内在关联性,既鲜明区别,又相互补充,最终构成一个完整而清晰的逻辑链条。

我们铸炼笔力,力求以优美生动的文字表述,写活乡村日常;以深邃隽永的巧妙笔法,提升意涵境界。

神山村的乡居生活是清新质朴、生机蓬勃的。怎样把这一切淋漓尽致地表现在笔端,让读者感受到乡野泥土的芬芳,山间清风的舒畅,白云掠过的痕迹?怎样把村民们的起居劳作、情感心声写得恰到好处,真实可感?必须讲求“炼字”功夫,做到字字精准,句句鲜活。写作过程,多次推倒重来。而文稿初具轮廓之后,调研组在慧敏社长带领下,逐字推敲、逐句打磨,通宵达旦只为找到最满意的表述。

长篇稿件,往往由大量的故事、场景、人物、景色等连缀而成,丰富充实之外,一定要有科学合理的内在结构、自然而然的情节推进。有些景致、天气等描写看似闲笔,实则大有妙用,一方面可丰富文章内容,一方面亦是故事演进的“天然推手”。例如,山雨欲来,一阵狂风,把村民“吹”到黄桃园去守护果实,也让路遇的我们由此结缘,随她们走进了果园,查看了产业;一道由窗棂透进客厅、撒在地上的阳光,让女主人“夸”起新铺的水磨石地面,也让我们自然而然感受到村民住进“幸福屋”的喜悦自豪……

我们深信,为了写透这样一个价值重大、意义深远的题材,为了讴歌这样一种感恩奋进、血肉相连的情意,为了传扬这样一个充满希望、昂扬壮阔的时代,一切心血付出都值得。

我们希望与全国新闻同行一道,携手前行。这是党的新闻工作者的职责担当,更是时代见证者、记录者的使命荣耀。

(作者邢宇皓为光明日报社副总编辑,本文据作者在中国新闻奖研讨活动上的发言整理)