台湾花莲附近海域发生7.3级地震,官方媒体来源均是@中国地震台网。

那么,中国地震台网是怎样保证又快又准推出地震相关信息的?流程是怎样的?下一步有哪些打算?

中国记协微信公众号邀请到中国地震台网中心新媒体主编翟颖,为我们解答。

原来,最快的地震信息都源于它

作者:翟颖

4月3日一早,台湾花莲附近海域发生7.3级地震,许多人手机上都接收到这样一条消息:

“据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。”

——这条来自中国地震台网中心的官方通报,通过互联网推送至上亿用户,不过几分钟,就登上各大网络平台热搜,成为公众密切关注的话题。

此次地震在中国地震台网速报微博、微信公众号两个平台的发布情况。

众所周知,我国是一个地震灾害频发的国家,地震是关乎社会民生的大事,近年来,防震减灾事业发展蒸蒸日上,面向社会提供的地震信息公共服务也在持续发挥出更大的社会效益。

这次台湾7.3级地震可以看出,地震信息已经具备了震后极短时间内覆盖数亿网友的服务能力,中国地震台网中心是如何实现的?这背后,又凝结着怎样的责任担当和科技智慧?

(一)

地震信息的快速产出,是技术团队集思广益、不断创新的成果。

以往,地震信息通过传统媒体向社会发布,从时效性和内容丰富度上看,尚不能完全满足地震应急、新闻媒体和社会公众的需求。关于地震,人们除了想要了解地震三要素这些最基本的信息之外,还想要了解更多地震的背景信息。这是社会的需求,亦是地震信息服务的奋斗方向。

近年来,中国地震台网中心坚持“人民至上、生命至上”的基本原则,积极落实“服务立局”的工作宗旨,研发了地震信息播报机器人系统。这是地震信息服务体系的内容生产大脑,是重要的底层技术支撑。我们在网络上看到的所有关于地震的官方信息(包括基本信息、背景信息),都是由这个机器人系统自动编写的,包括此次台湾7.3级地震。

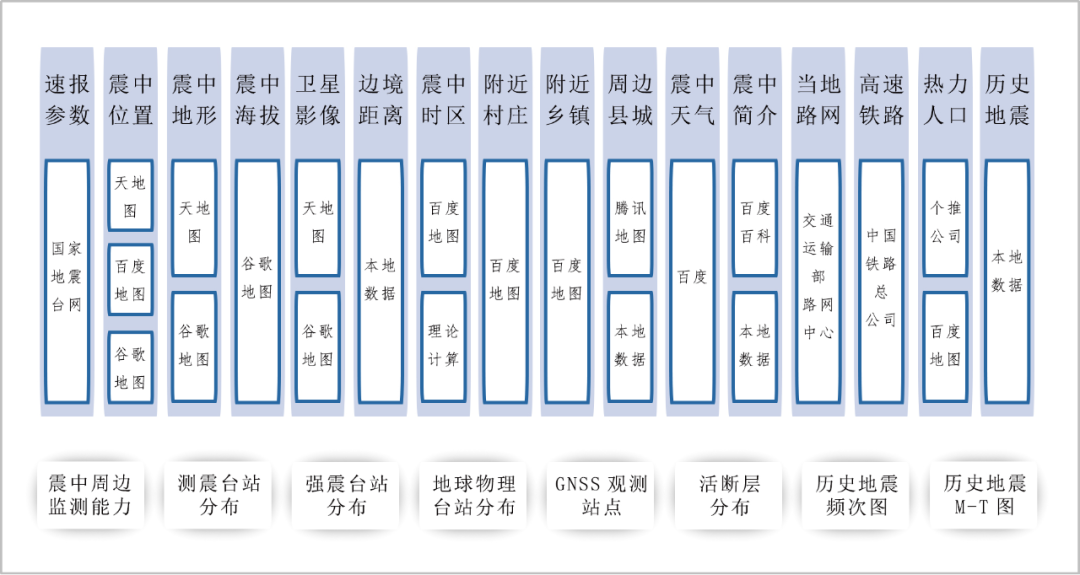

地震信息播报机器人系统云端部署、7×24小时全自动运行,在计算机计算的自动速报和人工测定的正式速报产出后,该系统被自动触发,快速在海量数据中凭借强大的信息搜集、检索、解析、汇聚能力和 GIS 地图建模分析技术产出多维度地震事件背景信息、专题图集和短视频。

它省去了人工编辑、校稿等流程,快速生成新闻稿件,大大提高了地震信息产出的时效性和丰富性,更彰显了地震信息公共服务的智能化和信息化。

地震信息播报机器人系统的自动产出内容。

“地震信息播报机器人可以自动撰写新闻稿,这是防震减灾公共服务事业一次成功的创新实践,为地震信息公共服务体系的建设提供了重要支撑。”——技术团队负责人如是说。

(二)

地震信息的快速推送,是社会各界携手共建、共同努力的成果。

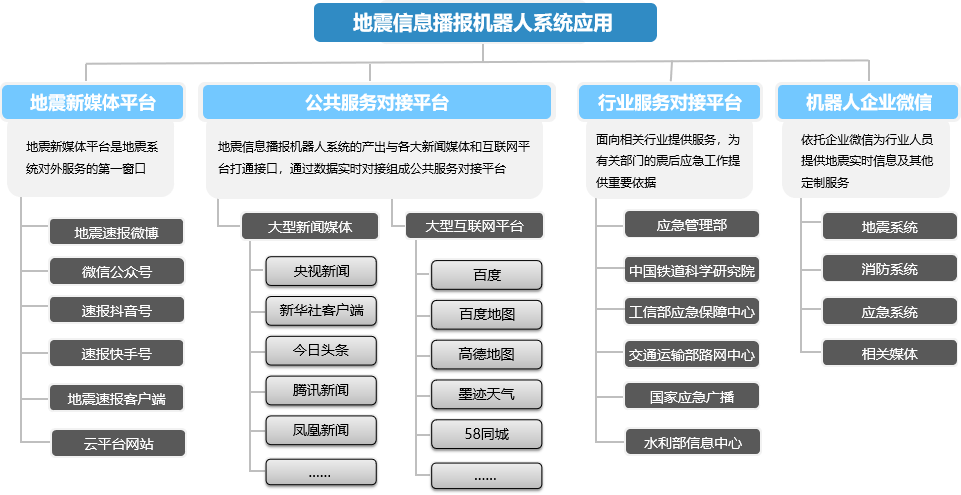

地震信息服务是一点多面、齐头并进的,目前,依托地震信息播报机器人系统的产出,已经实现了地震信息面向社会的全自动发布。

一方面,中国地震台网中心搭建了地震新媒体平台,包括地震速报微博、微信公众号、视频号、云平台网站等,用户超过3000万,体量庞大;同时,系统产出还与各大新闻媒体客户端和互联网平台合作,打通数据接口,如新华社、央视新闻等新闻类客户端,今日头条、腾讯新闻、高德地图、58同城等互联网平台,借助这些新闻客户端和互联网平台的技术优势和用户,地震信息可以全自动发布,公共服务体系进一步完善,震后地震信息推送能力大幅提升。

地震信息播报机器人系统的应用对接。

比如去年8月6日在山东平原发生的5.5级地震,发生在东部人口稠密区,震级较大,并且正值深夜,强烈震感波及了整个华北地区。

震后第一时间,中国地震台网中心通过地震新媒体平台及对接的各类新闻媒体、互联网平台,第一时间向社会自动发布了地震速报信息及多种背景信息,网络总阅读量预估30亿次以上,其中,地震速报微博总阅读量超过1.6亿,微信公众号总阅读量超过400万,地震速报百家号、头条号、抖音号、快手号等阅读量累计在1亿次以上。人民日报、央视新闻等媒体全部引用或转发台网中心的权威地震速报信息,总阅读量在20亿以上,地震信息公共服务覆盖力得以充分展现。

山东平原5.5级地震在中国地震台网速报微博、今日头条的发布情况。

(三)

地震信息的社会化服务,并不止步于此。

目前,人工智能持续、快速发展,有着巨大的潜力和发展空间,地震信息服务更需跟紧时代步伐,结合行业特点,一马当先。近期,地震播报数字人正在定制和开发中,不日将上线,以一种新的形式为社会公众播报地震信息;同时,地震信息服务还在尝试开展智能内容生成,以文生图、文生视频、文生配音等形式自动生成视觉、听觉以及视听联觉较强的社会服务产品,以充分满足社会的地震信息服务需求。

让地震信息更快、更好地服务于公众、服务于政府、服务于媒体,这是地震信息公共服务的目标,也是助力防震减灾公共服务事业高质量发展的方向。

来源:中国记协微信(ID:zgjxacja)

本期编辑:王宁 李永锡 樊杨

实习:陈祖明 任金蕊