“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”作为中华民族古老的节日,在清明这个日子里,或祭祖扫墓、缅怀先祖;或在这二十四节气中的第五个节气里,与亲朋一道,在草长莺飞的春光里感受生命的节律,体悟“梨花风起正清明,游子寻春半出城”。

又是一年清明时,中央媒体对此纷纷推出策划,从多种角度、以不同形式聚焦清明时节,展现多样“清明”风貌。报道中,之于缅怀先烈的故事,让我们再一次重温革命历史、厚植家国情怀,而之于节气本身更让我们多元地了解了中华民族传统文化、赓续英烈精神。

敬过往 主题报道寄哀思

清明,一个连接过往与当下、逝者与生者的节点。祭一家之祖、一族之先,念一地之贤、一国之英烈,岁岁不绝,代代相传。由个体而家,由家而族,由族而国,人们从发自个体情感的感恩与纪念,构成不同层面的认同与归属。纵观各家媒体可以发现,不少媒体都抓住这个精神内核,用心设计,在主题报道上下功夫。

《人民日报》4月5日在一版刊发《清明节之际,各地开展形式多样的纪念活动——弘扬英烈精神 汲取奋进力量》一文,文章写道:“崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。”清明时节,各地群众通过前往烈士纪念设施瞻仰、献花,或通过网络“云祭扫”等方式,表达对英烈的深切缅怀和崇高敬意,传承红色基因,赓续红色血脉。各红色教育基地通过开展类型丰富的活动,引导群众传承民族气节、崇尚英雄气概,重温革命历史、厚植家国情怀。“伟大时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。”这些在各地深入开展的缅怀英烈活动,让读者在致敬英雄中传承红色基因,在重温历史中感悟英烈精神,在抚今追昔中坚定前行意志。

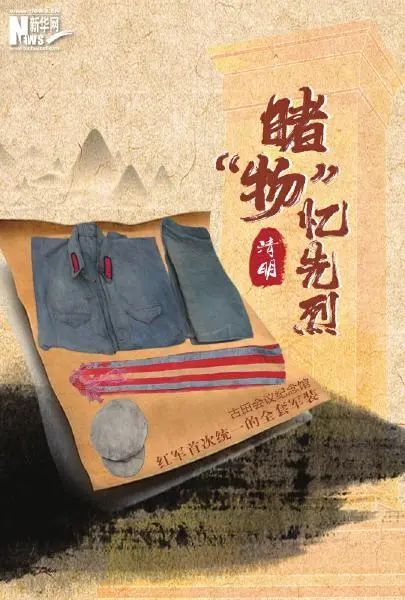

清明追思,睹“物”忆先烈也是一种表达形式。每一件革命文物背后,都有一段感人的热血故事,都埋藏着革命先辈的无悔岁月。在《透过这些革命文物 走近历史缅怀先烈》的报道中,新华网带领读者透过林觉民的《与妻书》、林祥谦烈士的怀表、红军首次统一的全套军装、何叔衡牺牲前使用的马灯、藏于叶飞将军体内的子弹头等诸多革命文物,追忆峥嵘岁月,缅怀革命先烈,赓续精神血脉。

新华网《透过这些革命文物 走近历史缅怀先烈》。

节届清明,慎终追远。随着时代的变迁,清明节的风俗形式不断演变,内涵也得到拓展,既要传承和发扬优秀传统文化,又要倡导文明、绿色的祭祀新风尚。变的是形式,不变的是文明,无论祭扫形式如何改变,中华民族祭奠先人、寄托哀思、缅怀英烈等清明传统文化内涵始终没变。《光明日报》就以《寄情在清明 追思在心间》为题,介绍了越来越受欢迎的新型祭扫方式,如在墓碑前敬献一束鲜花、在信笺里说一说心里话、在“云”端轻轻地表达思念……让人们看到新型祭扫方式也可以让浓浓的哀思有好的寄托,同时引导人们祭扫在心不在形,别样清明一样情。

致明天 不同形式话传承

清明,也是一个凝聚情感与力量、传承精神与信仰的日子。烈士功勋彪炳史册,英烈精神穿越时空。我们祭奠祖先,缅怀先烈,既是敬过往,更是致明天。《经济日报》在评论《崇敬英雄凝聚砥砺前行的力量》中就写道:“正如习近平总书记所说:‘他们信仰的理想正在实现,他们开创的事业正在继续,他们书写的历史必将由我们继续书写下去。’这是对革命先辈和人民英雄最好的告慰。”这也是党媒的责任和使命,带着这份责任和使命,各中央媒体通过专题专栏、图片新闻、融媒产品等多种形式的呈现,全方位、立体式、多样化地展现清明时节的内核。

“你们的守护,已开出鲜花。”《人民日报》视频号推出《那些人儿》短视频,用歌声跨越时空缅怀英烈,家国永念。“他们都老了吗,他们在哪里啊,他们就这样,从容赴远方”“他们一直,不曾远去,在我们身旁,山河无恙,灯火璀璨,不变这信仰,原来是为我们啊,你的生命,你的守护,已开出鲜花”“你们能看到吗,你们在笑着吧,你们可知道,我们很想你啊”……视频里,歌声清澈动听,歌词朗朗上口,这也使读者在告慰英烈的同时,让他们从中坚定理想信念,汲取奋进力量。

《人民日报》短视频《那些人儿》截图。

在山西省长治市武乡县八路军烈士陵园,年近八旬的梁效珍和一家老小朝着面前的无名烈士墓深深鞠躬。4月4日,新华社推出图片新闻《六代接力祭无名英烈》,讲述了梁家六代人接力,坚守着为无名烈士扫墓的传统,80多年从未间断的故事。“梁家人年年为烈士祭扫,代代传承这条‘家规’。今年,梁效珍的重外孙也加入了为无名烈士祭扫的队伍。”没有刻意的渲染,没有生硬的传递,报道以精练的文字和生动的画面传递出念念不忘、慎终追远的情怀。

《中国妇女报》视频号策划《如果她们还在会看到这样的中国》,根植自身定位,《中国妇女报》在视频中描绘了女烈士、女英雄们如果还在,会看到怎样的中国。“如果赵一曼还活着,会看到自己浴血守护的祖国,山河无恙;王承书会看到越来越多女科学家勇攀科研事业的高峰,以拳拳之心报效祖国;余旭会看到歼—20飞越天安门上空,逐梦蓝天的雄姿;黄文秀会看到自己牵挂的百坭村已经旧貌换新颜,无数人正沿着她曾经走过的路,为乡村振兴出一份力……”视频还原了英雄们的生前影像,配以感情真挚的文字诵读,将感情烘托至高潮,有效增加渲染力,让读者产生共鸣。

说文化 多元表达有意蕴

二十四节气中,只有清明既是节气又是节日,它兼有自然与人文两层内涵,又兼备感伤与欢快双重情感。所以要写清明,就不能只写祭奠和哀思,还要写万物复苏、春光旖旎;要写纸鸢飞舞,带走一切的不如意;要写秋千荡漾,与清风对谈。基于此,各中央媒体在清明节中也以节气为引,综合用海报、手绘、视频等多元形式着力讲好清明节,展现出春和景明的节日意蕴。

又到人间四月天,春回大地,气清景明,清明时节可以做些什么呢?《中国日报》视频号推出《当清明节遇上中国古诗词》,用AI视频还原中国古诗词里的清明景象。“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”是说在清明的纷纷细雨中,回到家乡,陪伴至亲。“冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去”是说与家人一起扫墓祭祖,缅怀先人,寄托哀思。“梨花风起正清明,游子寻春半出城”说的是和好友一同出游,踏青赏花,不负春日好时光。这些古人的清明必做清单,告诉我们追忆过去是一种思念流露,珍惜当下是一种生活态度,也让我们明白把握今天,活得幸福,就是对先人最好的纪念。

《中国日报》AI视频《当清明节遇上中国古诗词》截图。

“山寺馈茶知谷雨,人家插柳记清明。”插柳是清明节气的风俗活动之一,“柳”与“留”谐音,意在挽留、不舍。“秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。”“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”古时人们常在离别之际,折柳寄相思。《科技日报》推出《今日清明:万条千缕绿相迎》,不仅介绍了清明节气的传统文化知识,还配以一幅古色古香的《金昌送别图》,为读者普及独特的柳文化,展现中华优秀传统文化。尽管随着科技的发展和生活节奏的变快,人与人之间的距离早已由“车、马、邮件都慢”的时代变成了一日千里、朝发夕至的时代,但《科技日报》依然帮助我们从书卷中的山川风物里,找回“依依杨柳不胜情”的祝福与思念。

而对于那首家喻户晓、耳熟能详的《清明》。《中国青年报》微信公众号在推文中写道:“你知道吗?这首诗的作者可能不是杜牧。”此语一出,“‘清明时节雨纷纷’可能不是杜牧写的”便自动生成词条引发读者思考。《中国青年报》另辟蹊径制造“清明”热点,也帮助读者在感受到耳目一新的同时增长知识。(吴明娟)