上周,首届奥运会资格系列赛在上海黄浦江畔正式开幕,新华社派出由二十人组成的全媒体采编团队,前往现场对赛事进行全景式报道。

全新的奥运赛事,更年轻化的比赛氛围,独特的采访体验,记者的报道应关注什么?该如何呈现?又该如何顺应这种变化?新华社体育部总编室副主任姬烨向中国记协微信公众号《我在现场》栏目来稿,讲述他在比赛期间采访的心得和体会。

本栏目长期征稿,征稿信息附文末。

我在现场|高手过招!新华社体育部怎么做的?

本文作者:姬烨

近日,黄浦江畔,百年民族企业江南造船厂的原址迎来了百年奥运的崭新赛事——首届奥运会资格系列赛。

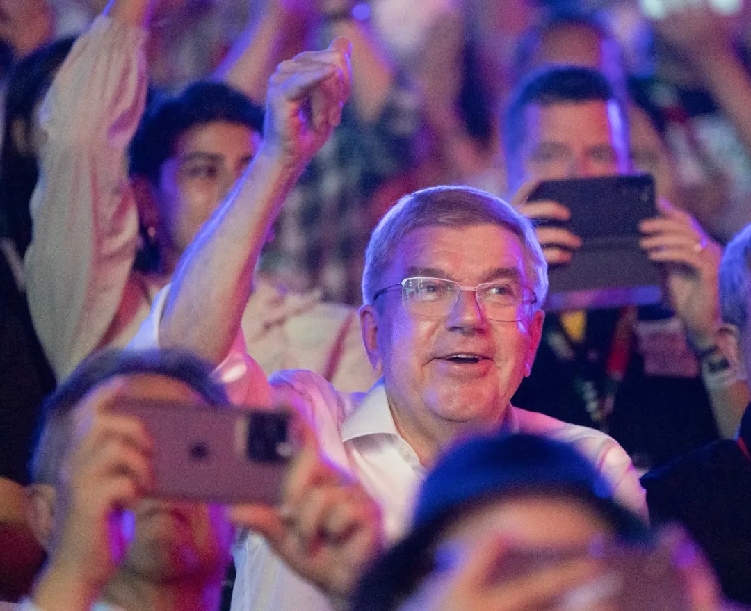

在这项赛事中,滑板、攀岩、霹雳舞、自由式小轮车的全球顶尖运动员,为巴黎奥运会门票展开终极对决。跟着霹雳舞选手的节拍,70岁的国际奥委会主席巴赫晃着脑袋,带头挥手助兴。观众除了观看比赛,还在场下一站式体验蹦迪+livehouse+追星+特种兵逛吃。可以说,这场全新奥运赛事营造的沉浸式氛围,把观赛的体验感完全拉满。

5月19日,国际奥委会主席巴赫(中)观看霹雳舞决赛。新华社记者 王翔 摄

我曾经多次在奥运会和青奥会采访,虽然奥运会近年来一直强调要吸引年轻人,但还没有哪一个奥林匹克运动旗下赛事像这次一样,让我如此密集、真切地感受到奥运会的“青春风暴”。

全新的奥运赛事,全新的采访体验,我们的报道应关注什么?该如何呈现?又该如何顺应这种变化?

(一)

为了在奥运会举办的十几天之外持续保持奥林匹克的热度,吸引更多青年人关注,国际奥委会决定创办奥运会资格系列赛,扩大“通往奥运之路”的曝光率。首届赛事共分两站,分别是5月16日至19日在上海,6月20日至23日在匈牙利布达佩斯。

国际奥委会希望能够尽可能展现这些新兴项目所代表的文化,给人们带来全新的奥运体验。

5月19日,观众在现场观看比赛。当日,巴黎奥运会资格系列赛上海站攀岩女子两项全能决赛举行。新华社记者 贺长山 摄

比赛现场,运动员们上天入地、腾空飞行,观众连连赞叹。作为记者,身在现场,对于这些新奇潮酷的项目,有时文字和语言都会匮乏,为了避免这样的尴尬,记者首先要懂比赛、懂规则、懂这个项目的文化,更要挖掘出比赛背后的故事。毕竟,奥运赛事无论形式多么新颖,最核心的永远是运动员和体育竞赛。

作为国际奥委会认可的国际通讯社,新华社对国际奥委会、各单项体育组织,以及包括新兴项目在内的所有奥运项目,都配备了专项记者。“专项→专业→专家”和“专家→大家→名家”,是新华社体育部人才培养和发展的路径。本次在家门口的奥运赛事,给专项记者提供了很好的学习和锻炼平台。我们总共派出20人的文字、摄影、视频全媒体采编团队,对赛事进行全景式报道。

奥运会、冬奥会、青奥会、冬青奥会,这些由国际奥委会主办的赛事早已家喻户晓。奥运会资格系列赛却很少出现在公众视野。因此,对于这个国际奥委会倾力打造的全新赛事,我们重点要讲清:它从哪里来?为何在上海?

跑口记者查阅巴赫主席上任以来颁布的奥林匹克运动改革路线图——《奥林匹克2020议程》和《奥林匹克2020+5议程》,结合自身奥运报道经验,从为何创办全新奥运赛事、为何选在上海黄浦滨江、为何是这四个项目等角度,梳理出了答案——《因何而起?有何新意?——全新奥运赛事登陆上海滩》。

滑板、攀岩、自由式小轮车在东京奥运会成为正式比赛项目,霹雳舞跻身巴黎奥运会。经过长期跟踪采访,我们的记者挖掘出不少有趣故事。在滑板赛场,记者采访了快51岁的滑板老将麦克唐纳,皱纹和白发让他在一众年轻面孔中格外醒目,他所说的“哪里有水泥地,哪里就有滑板”,彰显了这项运动的文化和魅力,《51岁的冲刺,“跟13岁队友没有不同”》。

在攀岩赛场,记者并不是只关注排名前列的选手,还采访了倒数第一的南非女孩,惊喜地发现她表哥也在中国工作,且这次专程从北京来上海看她比赛的故事。《比赛垫底,但这名非洲选手在中国和家人团聚了》,有场上的感悟,有场外的亲情,还从小切口展现了南非人在中国的故事。稿件在新华社公众号发布之后,浏览量迅速突破了10万+。

(二)

这次比赛,在黄浦滨江城市公园,如果你走路足够快,甚至可以在一分钟内逛遍全部四块场地,场边还设有“展玩区”,穿行其中的人们有不少滑着滑板、骑着小轮车,配上动感音乐,让人有一种目不暇接、跟不上年轻人节奏的感觉。

国际奥委会希望把这一全新赛事打造成体育、文化、音乐、艺术、美食的交融点,让它代表一种欢乐的生活方式。在城市公园里营造出的奥运嘉年华,让个性的表达不再受限,也让观众和运动员之间的界限更模糊,人与人之间的距离更近,赛场上运动员是大明星,赛场下运动员就是随时可偶遇的普通观众,是可以交流、拥抱的新朋友,也是引领年轻人态度表达的潮流达人。

法国攀岩小哥保罗·詹夫特拿了亚军后,捧着一盒包子兴冲冲去看比赛,中途遇到热情岩迷聊天合影,小哥手里包子没地儿放,只好搁在地上,红圈里就是吃得只剩下一个的生煎。新华社记者 王沁鸥 摄

与上海不谋而合,巴黎也选择将奥运融入城市。如在埃菲尔铁塔下举行沙滩排球比赛、在铁塔对面的战神广场举行摔跤和柔道比赛……当体育走进城市景观和历史文化古迹,人文、体育、旅游的相互融合,将带给人们全新的奥运体验。

在赛事总结发布会上,我问巴赫主席,上海举办的这一全新赛事,是否给未来奥运会办赛模式“打了样”?巴赫回答说:“这是我们奥林匹克议程改革的结果,我们正在推动体育运动更城市化、更年轻化、更包容、更可持续,并体现性别平等。上海在这条道路上迈出了一步,巴黎奥运会也将沿着这个方向继续前进,我们将看到国际奥委会想象中的现代奥运会的样子。”

国际奥委会理想中的现代奥运会,已经跳出了体育,这要求我们也要跳出体育报道体育。在赛场内外,记者应多听多看多想,在认真做好项目赛事报道的基础上,把电视转播镜头之外,有意义的瞬间、细节、故事、现象、观点等写出来,给受众另一种轻松的阅读感。这次报道中,《追光 | 上海!你在办一种很新的“奥运会”!》《国际奥委会理想中的现代奥运会,长啥样?》《黄浦江畔,百年奥运刮起“青春风暴”》等稿件,都展现了竞赛之外更宽广的视角。

(三)

国际奥委会奥运会部分管战略与发展的副主任皮埃尔·弗拉特-巴迪,是奥运会资格系列赛这一理念的创立者和推动者之一。他在采访中的一个回答令我印象深刻——“社会在演变,体育在演变,年轻人的口味也在变,所以我们需要在奥运赛事中顺应这种改变。”

的确,一百多年来,奥林匹克运动几度陷入危机,但每次终能化解,皆因勇于自我净化、自我革新。“改变或被改变”成为巴赫主席任期的座右铭。

他提出了一揽子改革计划:2014年颁布的改革路线图《奥林匹克2020议程》,对奥运申办程序、奥运设项限定等进行革新,让奥运会变得“可承受、可收益、可持续”;2021年又颁布《奥林匹克2020+5议程》,旨在后疫情时代更好发挥体育与奥林匹克的作用,让奥运会更团结、更可持续,同时也非常注重数字化传播,希望借助数字化平台进一步扩大奥林匹克的影响力,吸引年轻人。

国际奥委会体育部主任基特·麦康奈尔跟我分享的一组数据,让我顿感压力——巴黎奥运会有超过3000场资格赛,国际奥委会已对400多场资格赛进行报道,采访了750余名参赛运动员,播发了8000多条人物稿件。

奥运会中文官网截图。

目前,在奥运官网已开设英、法、德、意、葡、西、日、阿、韩、俄、印地语以及中文等12个语种的网页,每天针对各自语种对应的国家和地区,定向传播奥运相关赛事。

没想到,国际奥委会也开始介入奥运新闻大战,而且如此之“卷”。2019年,新华社成为国际奥委会认可的国际通讯社,是莫大的荣誉,也意味着更大的责任。居危思危,如何在竞争中求生存、求发展?我们应该跟着百年奥运一同求变:

创新表达、改进文风,增强体育报道的传播力和影响力。在新华社探索新时代“新华体”的历程中,体育报道在创意构思、创新表达、创造话题等多方面都拥有广阔空间。快乐体育,就要欢乐传播。吸引年轻人,已经成为国际奥委会改革的主要方向,我们的报道也应力求从青少年受众的角度出发,突出“网感”,让读者怦然心动、眼前一亮,推动“新华体育”成为新华社创新打造新时代“新华体”的试验田、新工坊。

积极参与国际新闻热点事件的竞争,是国际通讯社的应有之义。国际体坛风云,都不应该缺少新华社记者的身影。

更多参与国际体育交流,争取在更多的国内外体育组织新闻委员会中有更多话语权。新华社体育部目前有三名老师在国际奥委会、国际排联和世界泳联新闻委员会任职,他们都在为争取中国体育和新华社权益而积极工作。

国际奥委会官方推特转载新华体育专访巴赫稿件。

五环旗是全人类共同的旗帜,体育是一种全球共通的交流方式,把体育作为国际交往突破口,把体育报道作为加强国际传播能力建设的轻骑兵,往往能取得意想不到的效果。

2016年,我们在推特和脸谱上开设了“新华体育”界别账号,目前该账号已有3000多万粉丝,跻身海外社交媒体体育账号第一阵营。本次奥运会资格系列赛期间,新华体育对巴赫主席的专访,也被国际奥委会官方推特转载。

征稿启事

“我在现场”是中国记协微信启动改版以来开创的首个栏目,是编辑部重点打造的精品栏目。

“我在现场”中,记者以第一人称讲述一线采访故事,深挖故事细节,分享真知灼见、流露真情实感,鲜活明快、可读性强。编辑部不定期将优秀作品集纳成册出版发行。

更多稿件请参考文末 #我在现场 专栏。投稿地址zgjxwxtg@163.com请标注【我在现场】+单位+姓名+联系方式。

投稿要求:

1、字数2000—3000字最佳;

2、强调现场感,记者在现场;突出故事性,记者讲好故事;提高可读性,语言表达简洁凝练。

优质投稿将单篇展示在中国记协微信公众号上,编辑部会与记者本人联系,后续沟通稿酬等相关事宜。