采访一位听障妈妈,报道入选中国记协“我的代表作”,成为我和同事高广超职业生涯的动人一笔。

(一)

2024年3月底,我和朋友在济南大学附近逛街,被推荐尝尝一家很好吃的炸串。

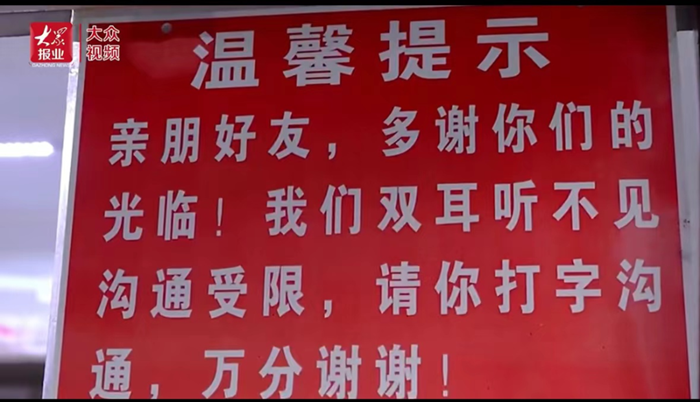

蓝色的炸串车就停在舜玉路和舜耕路路口的夜市街,街上人不多,唯独这里排起了长队。走近后,车上醒目的红底白字最先引起我的注意,吃惊之余,记者的本能再度觉醒。

我和朋友排上队,开始观察他们。

这个炸串小摊由夫妻俩共同经营,二人分工明确,妻子负责前台,丈夫负责后厨。在看到顾客的点单后,妻子转身用手势比划着,丈夫心领神会,随即将炸串放入锅中,妻子再刷酱、撒调料,最后打包递给顾客。

有个细节令我印象深刻:老板娘总是将口罩拉下,满眼含笑地将炸好的串递出,嘴里说着“谢谢”。笑容中透露的真诚与善意,丝毫看不出生活在她身上留下过苦难的痕迹。

轮到我点餐时,我把先前排队时写在手机备忘录里的话递给老板娘:

“您好,我是大众日报的记者,可以给您做一期采访,和您约个时间录个视频吗?”

老板娘明显愣了一下,若有所思,随后冲我笑了笑,害羞地点了点头。

我点了七八串炸串,付钱打包骑车带回家,临走时我又回头看了一眼:一看就不容易,但她却总笑,一定有故事。

(二)

隔天下午,我和同事高广超来到小吃街,很轻松就找到了那辆醒目的小蓝车。

我们打算拍一部微纪录片,真实展现他们的生活。一下车我们就把机器开机,和老板娘打声招呼后就躲在一旁拍摄,尽量不影响他们的日常。

老板娘名叫周春苗,今年44岁,她与丈夫董宁一道经营炸串生意已有5个年头。

周春苗白天要上班,因此白天主要是丈夫买菜、穿串,下午5点后周春苗会来这里和丈夫一起,一直到晚上10点收摊。

“一开始大家看我们东西不多,我说话也不利索,所以没什么人光顾。后来我们就把情况写了出来,大家看了后慢慢能理解我们,生意也就慢慢好起来了。”

夫妻俩都是听障人士,但周春苗的情况要好一些,戴着助听器能进行简单的交流,因此前台的“重任”就落在了周春苗肩上。丈夫用手势朝我们比划着,周春苗转述道:“他说我太累了,白天晚上连轴转,他怕我身体吃不消。”

周春苗觉得,老公白天一个人干活太辛苦。“想辞职,可老板对我很好,我舍不得,也想增加一份收入,我们一起奋斗呢,苦也要干下去。”

丈夫的手轻轻拍着周春苗的肩,温柔地看着她。

夫妻二人之间相互理解、相互支撑、相互信任的朴素爱情,令我们大为感动。

(三)

采访的前半部分,周春苗更多地是笑着讲述自己的日子不错——两口子打工,炸串店的生意也越来越好,家里的经济状况在改善。

后来提起孩子,一段真实鲜活的人生经历,慢慢在我们面前打开。

“有次学校举办活动,我让孩子报名,他说他不报,因为参加活动要花很多钱,家里条件不好,他不舍得花这个钱。”说这话时,周春苗语带哽咽,不断摩挲着胸口,努力平复心绪。

孩子很懂事,在学习之余但凡有一点空闲时间都会想着帮家里干活。“孩子经常跟我们说想帮帮忙,他爸爸不肯,只说让他好好学习。”

说起孩子的学习成绩,周春苗非常骄傲,眼里充满期待。她说,孩子想考航天大学。“我们就努力赚钱,别让孩子在生活上有太多压力。”

(四)

采访完已是晚上十点多,夫妻俩已经结束营业,准备收摊回家,而我和广超都已筋疲力尽,感慨万千。

市井烟火里,藏着普通却又不平凡的人生。

回去整理素材时,我和广超讨论着一个问题:是原声放送,还是借我们之口讲述这些故事?

在反复观看视频后,我们一致认为:周春苗夫妇二人朴素的表达,胜过一切华丽辞藻,无需过多修饰。

因此,最后视频没有配音,也没有华丽的剪辑手法,只配上字幕与音乐。我们相信,大道至简,他们的表达本身就足以撼动人心。

我们又一度在起标题时苦恼,在看到周春苗因觉亏欠孩子而落泪时,不知怎的,我脑海中却冒出这几个字——“她笑了”。

是啊,生活很苦,我们都会忍不住哭,但哭完后,总有人继续微笑面对。

一哭一笑形成对比,苦难与乐观形成对抗。

比起哭,他们更想传递的是那温暖而真诚的笑,无论是对孩子,还是对顾客,这也是我们想传递的——

生活在你我身边的普通人,总能给予我们无限温暖与力量。(本文作者:李钦鑫)