准备好了吗?接下来是编辑“我在现场”的“现场”。

(一)

你以为的编辑部日常,是不是这样的——

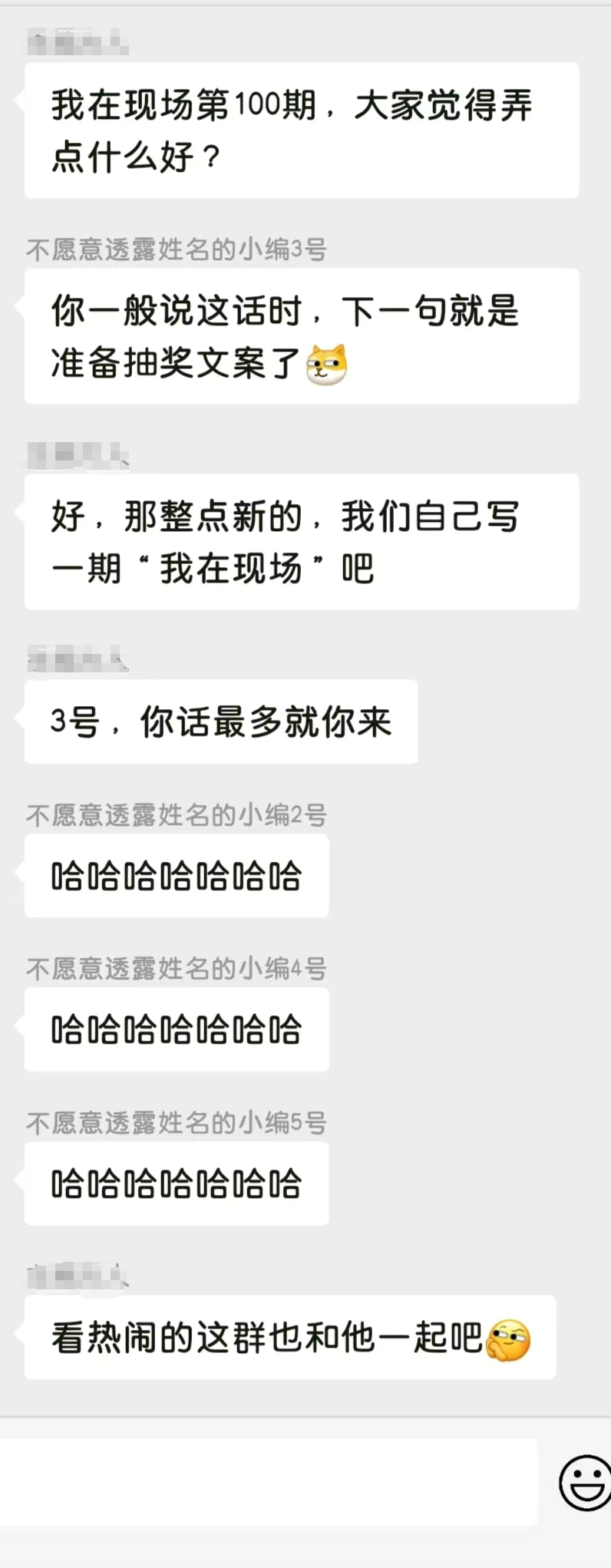

但实际上,我们是这样的——

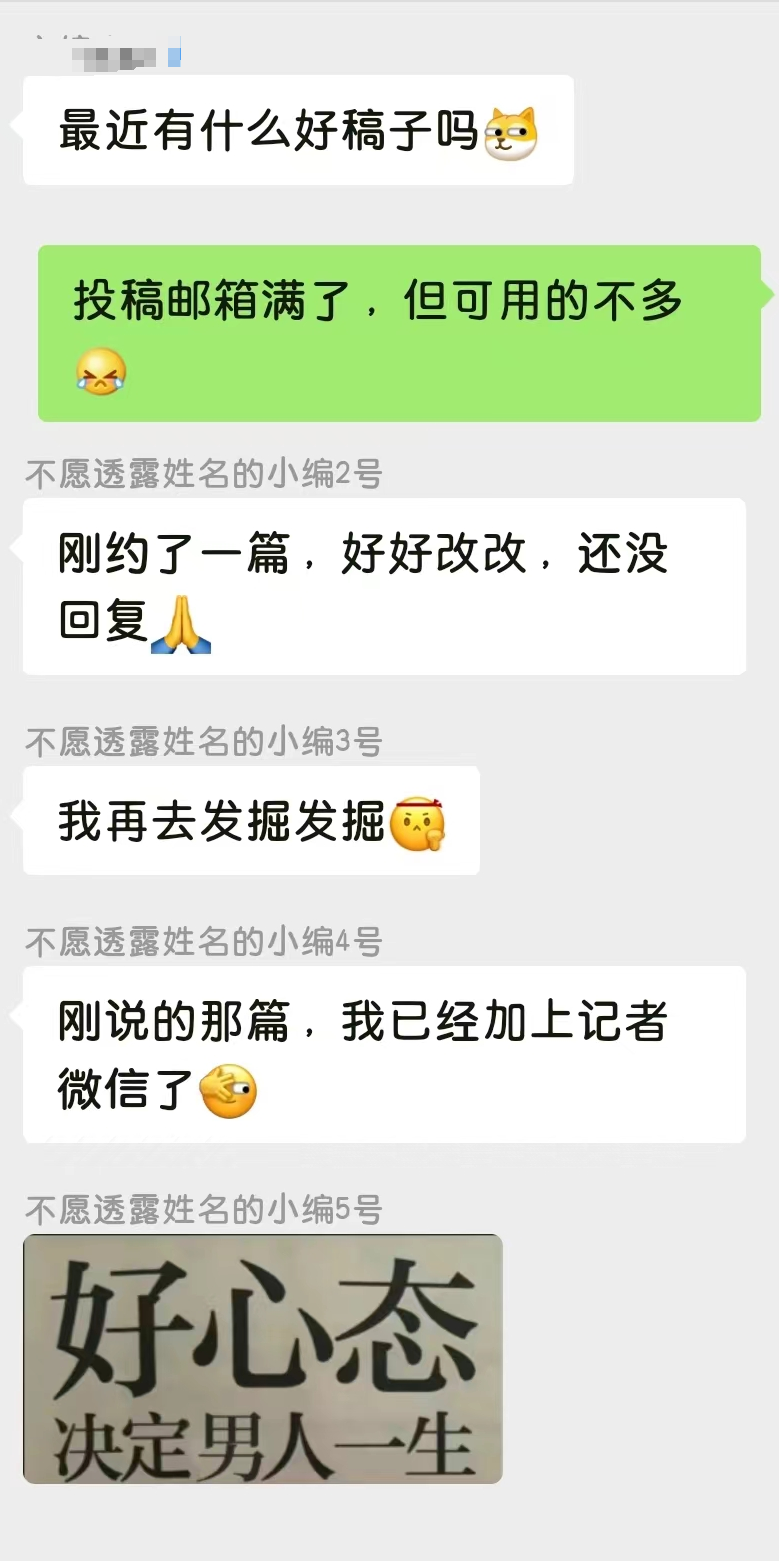

栏目开办近1年,我们每天不是在催稿,就是在催稿的路上。我们死皮赖脸软磨硬泡、死缠烂打锲而不舍、晓之以理、动之以情……

“你们催稿简直比催债还狠。”“你们放假能不能歇歇?”“稍等稍等稍等。”

“我们马上落实!”

(过了一会儿)

“抱歉,我们这儿还是有点困难……”

在我们的真诚“感化”下,广大记者同志为屏幕前的各位呈现出精彩的现场、动人的瞬间、鲜美的“活鱼”。

这时有人会说:“不就催个稿吗?我上我也行。”

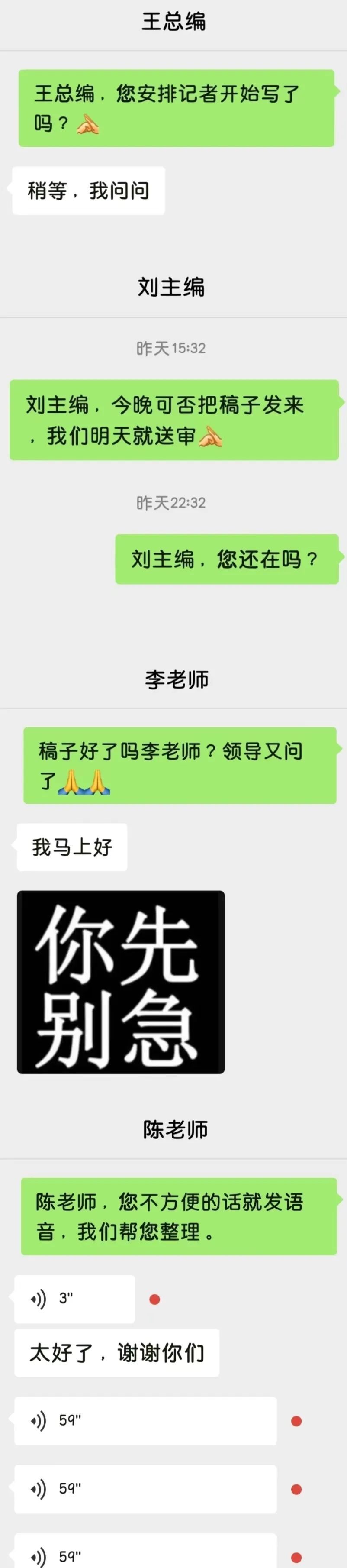

真有这么简单?还记得去年10月——

“陈老师,您现在所在地方是否安全,现场情况如何?”“赵老师,那位失踪的报道员现在有消息了吗?”“能否提供几张最新的现场照片?”

……

记者没空,我们就是记者。因为现场不能慢,好故事不能等。这样的“特殊情况”,我们习以为常。

(二)

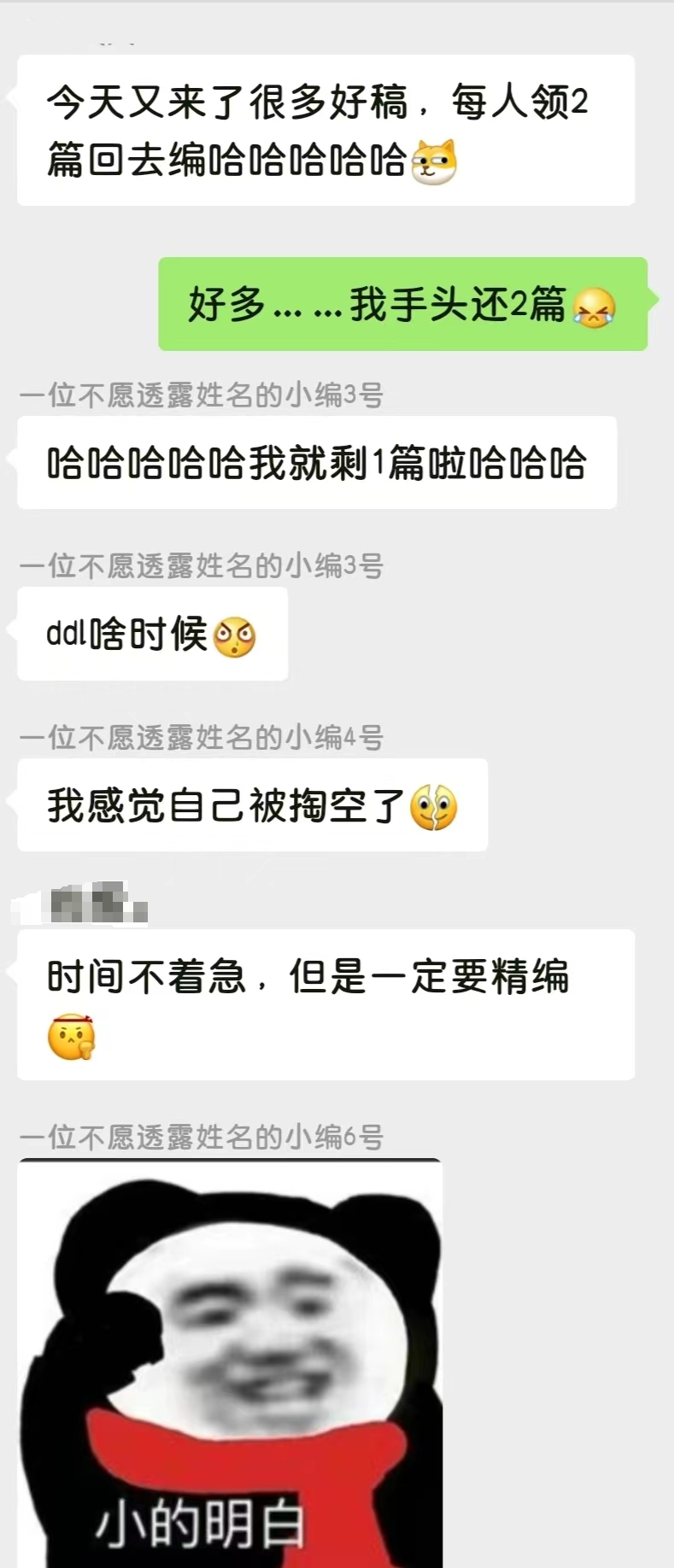

千辛万苦要到初稿,有些时候打开一看,我们会“急”。

“我有点看不懂”“能不能改‘软’点”“这段话好奇怪啊。”

……

由于开栏不久,少数记者不清楚我们的栏目定位和写作风格,在遣词造句和写作思路上与我们的调性不符。那咋办?总不能直接打回吧——

“私货可以先删一删”“这个细节再找记者补充一下,重点突出”“把这几部分再扩写一下,问问记者当时是什么感受。”

实在“黔驴技穷”,我们也只能——“太‘硬’了,打回让记者重写吧,但还是要快。”

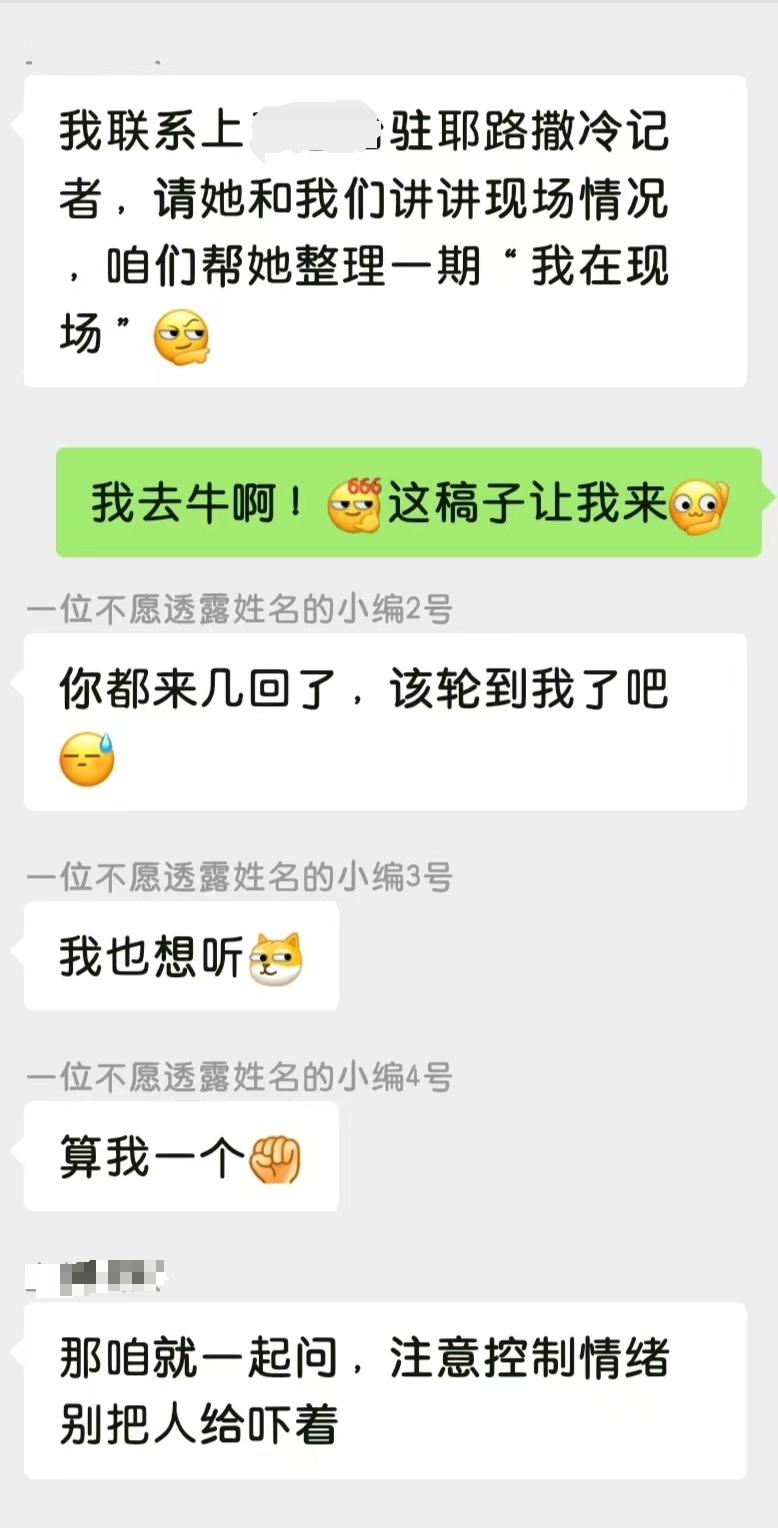

当然,绝大多数初稿还是能符合我们的要求,这时编辑部也少不了要“热闹”一番,就以去年10月集中发布的一批“战地”稿件为例——

“我觉得就该突出对战场的细节刻画。”“不对,应该重点讲述记者在战地一线的所见所闻。”“还有记者个人对战争的思考与感悟。”“这里我总感觉少点什么,还能再联系上前方记者请他补充一下吗?”

……

就这样改了又改,删了又删,总算完成了初步编辑。我们发给记者,请他们核验细节的真实性,进一步完善稿件,确保信息准确无误。

但偶尔也有翻车的时候——

在一次稿件编辑过程中,我们编辑后的初稿被记者“顶”了回来,在认真比对原文后,编辑部群里有了如下对话:

(三)

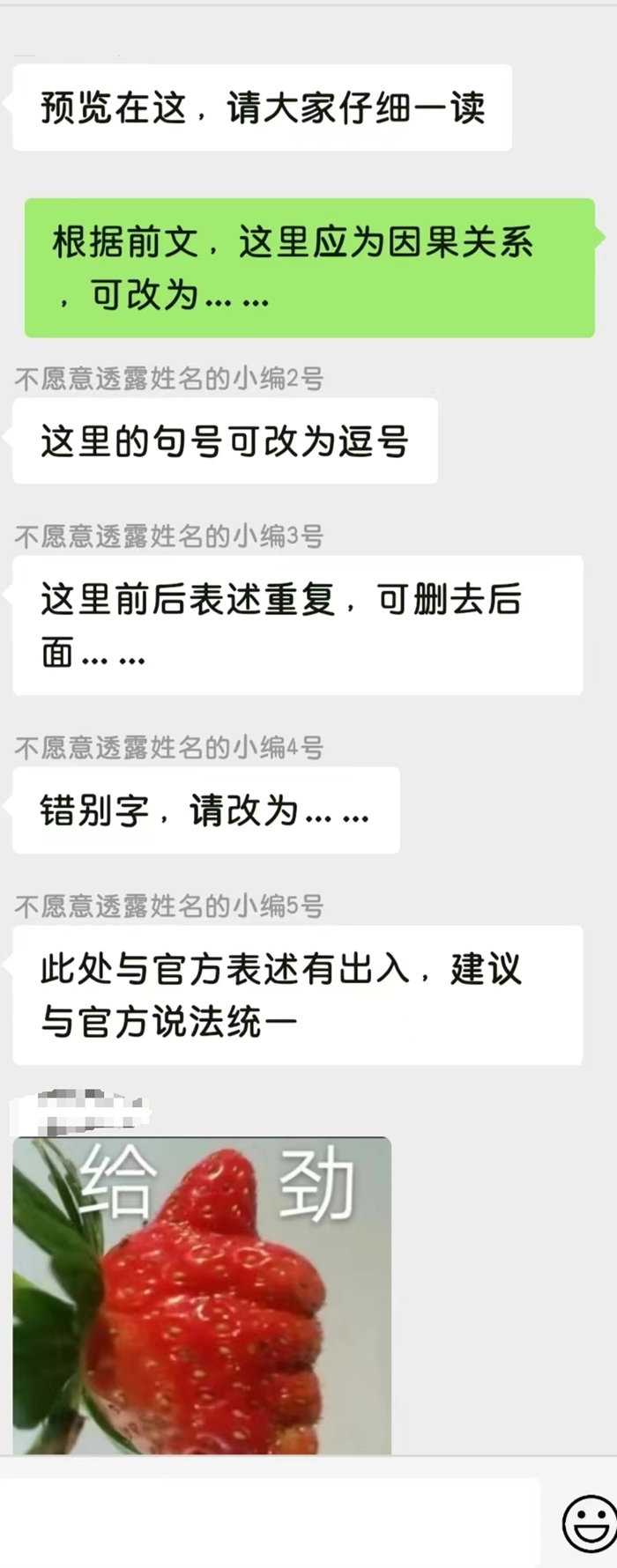

在将初编稿件发给记者的同时,我们也开始进入“一读”环节。

有人说,“一读”不就是修改病句吗?其实,在“一读”过程中,“严细深实”是基本要求。更进一步,我们还注重稿件内部逻辑的连贯性。

在涉及敏感话题时,我们慎之又慎。每每遇上,几乎到了“如临大敌,严阵以待”的程度。

就以《本期我在现场,发自东部战区方向》为例,前前后后,我们将文中相关表述与新华社播发的通稿逐一比对,确保无虞后再交叉细核,确保信息准确、安全。

“都没问题了吧?开始想标题。”

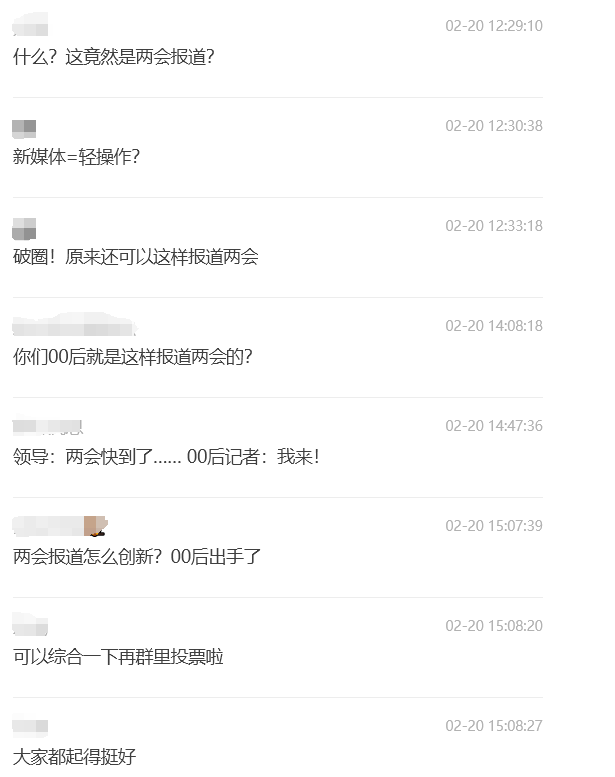

在标题选择上我们采用“竞标”制,每人起2-3个标题供他人评价选择,最后投票选出“最受欢迎标题”,并将所有可选标题及众人意见一同送审。

许多“爆款”标题就是这么来的:《你们00后就是这样报道两会的?》《我们很怕看这篇稿子的人不多》《流泪的记者,也曾是军人》《他打了个喷嚏,记者却吓坏了!》

……

偶尔会遇到一些不愉快,也是因为一个标题——

“编辑老师,正文我看了没啥问题,就是标题,我觉得原标题就挺好。”

“记者老师,原标题我们都觉得有点平,发出去肯定没人看。”

“我还是觉得就按原标题来……”

……

讨论一下午图片,因为始终无法在标题上达成共识,稿件也没发。

说完糟心的,也说点暖心的。

去年10月至今,巴以冲突愈演愈烈,“我在现场”栏目多次刊发新华社驻耶路撒冷记者王卓伦的现场故事,在此期间,我们一直保持联系,建立了深厚友谊。

今年2月初,王卓伦回国,落地后第一时间来到编辑部。

她说:“我来正是要感谢你们对我的关注和支持,前段时间很惊险,谢谢你们让更多人关注到战地记者这个群体。”

……

正值春节前夕,编辑部桌上恰好摆着纸笔与墨,我们将两张手写的“福”字赠予她,希望她与同事在前线一切安好。

回到耶路撒冷,她将“福”字挂在了新华社耶路撒冷分社办公室。

这是我们的心愿,也是我们的祝福。

(四)

栏目创设之初,有人曾在后台问过这样一个问题——

“你们为啥要开‘我在现场’这个栏目?你们又不是一线记者。”

我们想了很久——

推动记者去现场,是本栏目的初衷。既是践行“四力”、落实“四向四做”要求的遵循,也是记者更好履职尽责的保证。

珍贵的现场稍纵即逝,在这100期“我在现场”中,记者们捕捉过大国外交的风云、灾难中逆行而上的子弟兵、战场上哭泣的孩童、市井街巷为梦想奋斗的小摊贩、雪夜里奔波忙碌的环卫工……不同的人物、不同的性格、不同的表情、不同的话语,遇见就是机会,抓住才是本事。

告诉大家一个好消息:“我在现场”栏目和新华出版社开展合作,首期《我在现场》合订版将于近期出版发行。

愿你我发现、记录、收获珍贵瞬间,一起前行。

来源:中国记协微信(ID:zgjxacja)