(一)

“记者可以帮忙报道吗?”

3月29日22时52分,我们收到朋友转发的微信——浙大二院烧伤科医生为病人发起的实名求助信息。

朋友转发求助信息。

一天前,在浙江金华打工的19岁四川姑娘小玲(化名)因煤气泄漏爆燃导致全身85%重度烧伤,生命垂危。

小玲父母离异,从小与哥哥阿强(化名)跟着奶奶长大,家中还有一个11岁的小妹妹。对小玲的家庭来说,上百万打底的治疗费是一个天文数字。

急难愁盼,一帮到底。作为“潮新闻·钱江晚报”的老品牌,“记者帮”的背后是一群随时在路上的帮办记者。了解到小玲的情况,我们赶紧向值班领导留言汇报,申请作为“记者帮”栏目的选题。

“你先联系核实下,情况属实我们就做。”领导回复。

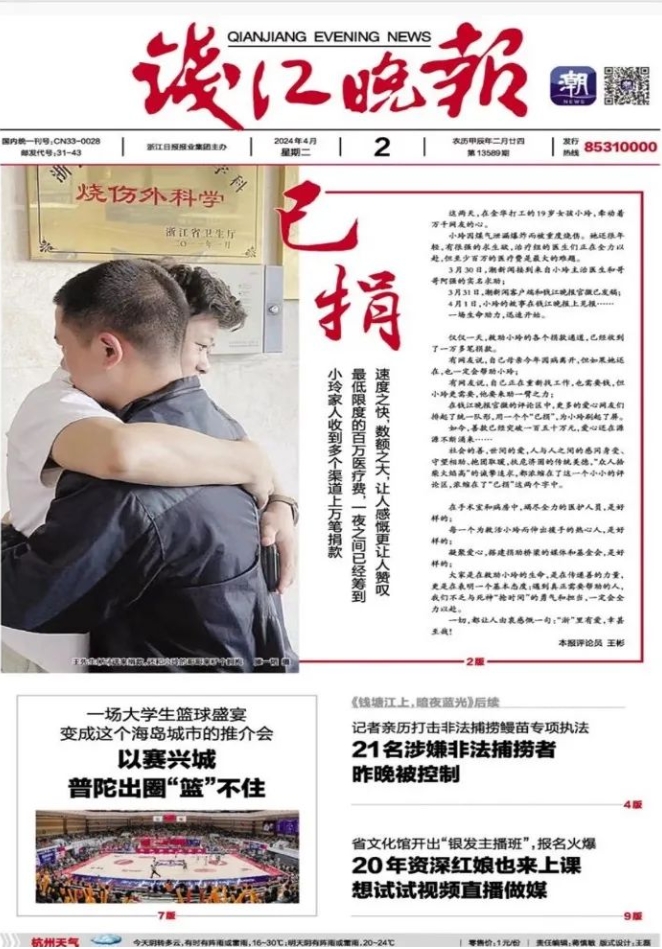

第二天我们赶到医院,在手术室外的等候区,小玲的哥哥阿强正坐在椅子上眉头紧锁,手里紧紧攥着装有无菌防护服的袋子。

“这是看妹妹时我需要穿的衣服,我希望她手术做好能第一时间看到我,不想她觉得没有人在身边。”妹妹的医药费阿强一筹莫展,等待似乎成了他当时唯一能做的事情。

哥哥阿强(化名)在等待。

阿强说,由于父母各自重组了家庭,妹妹很依赖他,兄妹两人感情一直很好。去年小玲考上了大专,但因为家里的情况主动放弃了读书,跟着他一起来到金华打工。3月26日,事故发生两天前,小玲刚给阿强过完生日。

“当时她笑着和我说,哥,以后我们的日子会越来越好的。如果妹妹在学校上学,意外就不会发生了。”

阿强告诉我,受伤后小玲见到他,一直说着哥哥对不起。还说医药费太贵了,她不想治了。这是平时乐观开朗,遇事还经常安慰哥哥的她第一次叫他放弃。

“可妹妹是为了节省开销,才装了煤气罐在屋里自己烧饭吃,又因为这几天感冒鼻塞,没有留意到煤气泄漏。都是我没有照顾好妹妹。”

躺在病床上的小玲。

焦虑、愧疚、无助等情绪,交织在这个26岁的哥哥心中。絮絮叨叨地说到最后,阿强痛哭起来。虽然知道记者在采访时应当保持理性、冷静的职业素养,但那一刻,我们都忍不住泪如雨下。

拍拍他的背,我们告诉他一定会尽最大努力帮助小玲。

(二)

回去路上,我们犯了难:这上百万的医疗费,到底要从哪儿来?

不约而同地,我们想起2021年,“记者帮”栏目也曾为一位同样因煤气烧伤的小伙子发起生命助力。彼时捐助活动使用的“钱报善基金”让爱心款项流程更透明,也让捐助的群众更加放心。

能否重启“钱报善基金”,让想帮忙的人劲儿往一处使?

我又一次找领导申请,在得到肯定答复后,我们顿时充满信心:在全力帮助这个姑娘的不仅仅是我们,更有身后的一整个团队。

到了晚上,第一个好消息传来。捐助的通道可以开启了!

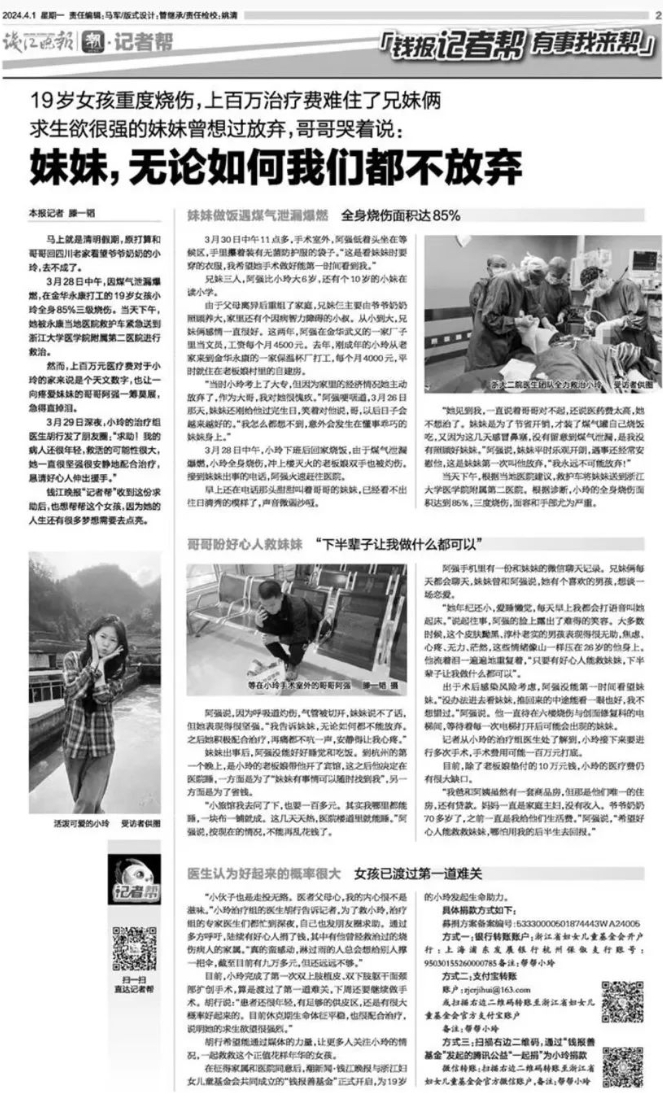

相关报道于《钱江晚报》登出。

怎么样能够打动读者,让大家都来帮帮这个姑娘?

稿子的细节,在值班编辑、中心主任的建议下反复打磨。仅兄妹俩深厚的感情、小玲的懂事和情况危急等信息,我想已经足够。这一想法得到了领导们的支持, “报道肯定是越多人关注越好,但人文关怀也很重要。”

3月31日一早,首篇报道《帮帮小玲!19岁女孩遭遇煤气爆燃重度烧伤,“记者帮”发起生命助力》在潮新闻客户端发出。为了增强传播力量和效果,领导还与其他中心紧密沟通,在当天中午的钱江晚报官方微信以头条的形式重点推送。

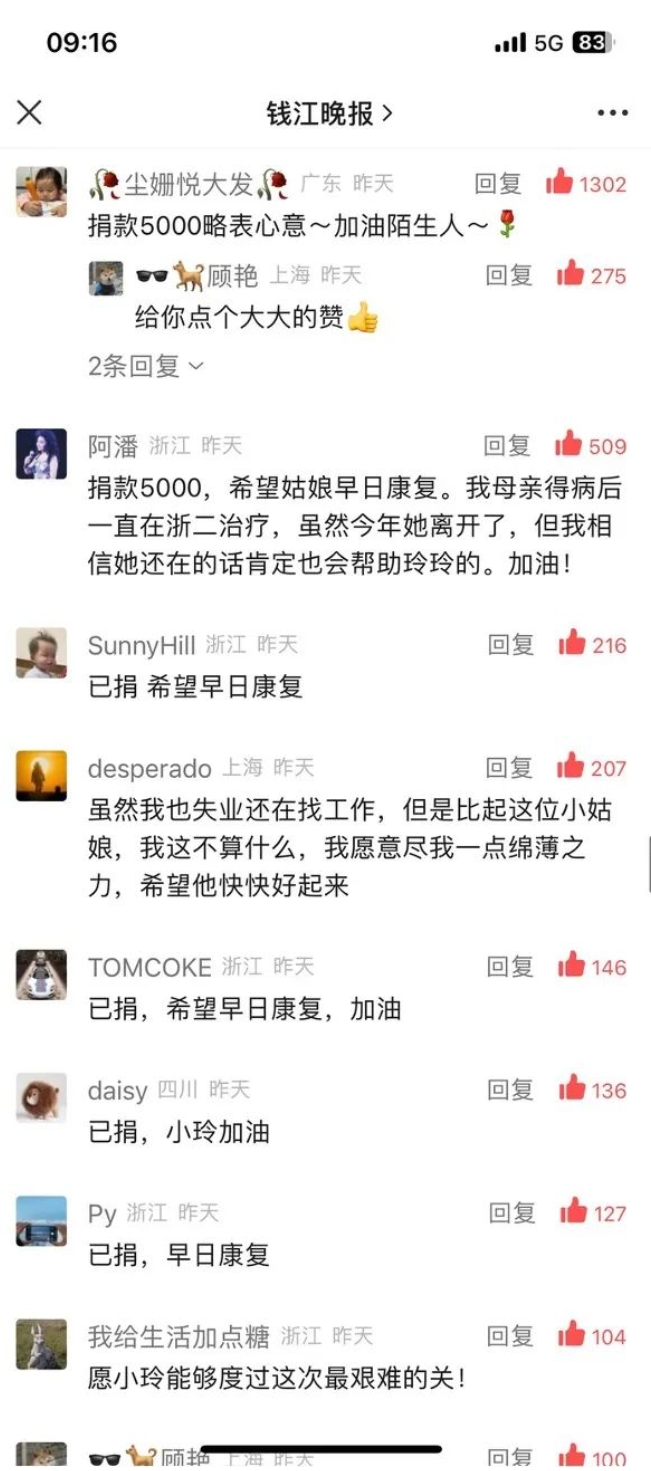

评论区的爱心助力。

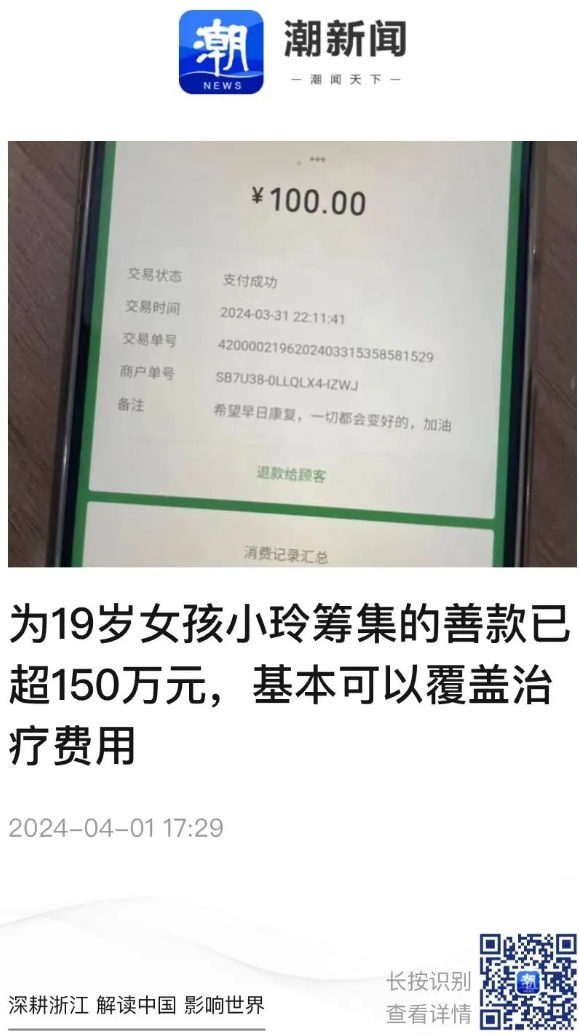

最终结果让我们很是惊喜。一夜之间,小玲的爱心捐款就超过了百万。我与其他记者趁热打铁,撰写了《满屏“已捐”,百万救命款一夜凑齐!哥哥泣不成声,感谢杭城大爱》《为19岁女孩小玲筹集的善款已超150万元,基本可以覆盖治疗费用》等多篇跟进报道。

相关跟进报道。

(三)

全城出动,爱心涌向了这对兄妹。

在“救救小玲”整组报道中,杭州温暖向善的城市基因一览无余。我们看到了很多温暖的时刻:同样收到过杭州恩惠的烧伤小女孩恩恩发来了鼓励视频,告诉她活着真的很好;很多年纪偏大的杭州市民步行到医院来捐款;钱江晚报官微下,满屏的“支付宝账号多少,我来捐一点”“只要能活下去,我也来帮点忙”等评论内容;捐款明细中,100、200、500元的金额高频次捐款很多……

正是一点点的凡人微光汇聚,照亮了小玲的生存之路。

“虽然是陌生人,但你有困难我愿意拉你一把!”这份杭州人民的朴素情感,是这次爱心救助中,我们亲身经历的、最能体会人间大爱的要素。

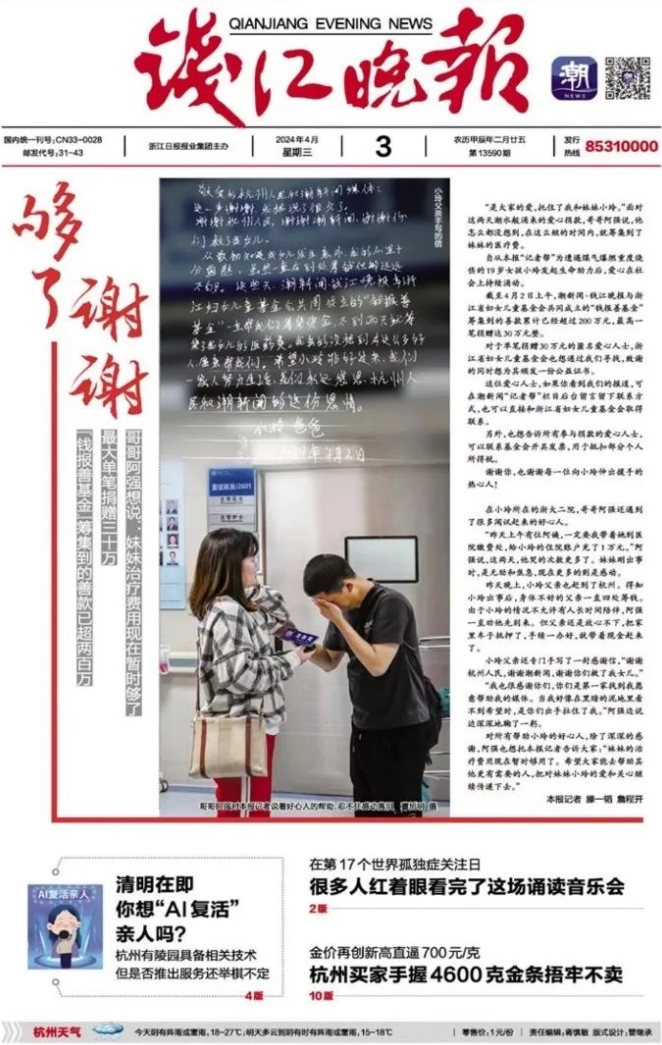

善款筹集很快超200万,可以覆盖医疗费用。得知消息后,阿强掩面而泣,止不住地道谢。

哥哥阿强表示感谢的后续报道。

“‘潮新闻·钱江晚报’是第一家找到我的媒体,是我黑暗中的一道光。”时隔两天再见到阿强,他的眼神里有了光。

在小玲治疗的两个多月时间里,除了微信保持沟通,我们经常会抽出一个上午或者下午的时间,去陪他聊聊天,让坚守在妹妹身边的他觉得没那么孤单。

渐渐地,小玲能吃饭了、能开口说话了、会比“耶”了……每当妹妹有最新动态,我们总能拿到一手消息,及时传达给帮助和关心她的每一位热心人。

在浙大二院烧伤与创面修复科医护团队的努力下,小玲的病情逐渐稳定,阿强提出要给全城媒体送锦旗。“钱报善基金”救助的多位对象里,他是第一位要给所有参与报道的媒体送锦旗的人。

阿强的想法很质朴:“‘潮新闻·钱江晚报’是吹起号角的媒体,其他接力媒体也都出力了,我也一样感谢他们。”这一份知恩图报的朴实情感,感动了很多媒体记者。

5月27日下午,小玲正式转出重症监护室,转回普通病房。6月12日,阿强来到浙江日报大楼,送了锦旗,并附上一封感谢信。

阿强送来锦旗。

《“小玲是我们一起救的!”这面锦旗,属于每一个有爱的你》这份报道刊登后,收到很多网友点赞,评论区里不乏曾经捐款并一直关注兄妹动态的好心人。

(四)

“小玲,你知道我是谁吗?”“我知道,你是滕姐姐,之前哥哥和我说过很多次,你们是第一家帮助我们的媒体,真的很感谢你们。”简单的对话,却让我们觉得做得这一切,都值了。

6月17日,小玲终于出院了。对于小玲来说,像是打赢了一场漫长的战役,而对于我们来说,这是我们播发20多篇系列报道后最想看到的圆满结局。

从个人求助到全网行动,这一幕似曾相识。在钱江晚报工作多年,我们参与过多次全城救助报道。

5年前,杭州方家花苑一合租房发生火灾,年仅3岁的恩恩及其父母受伤严重。采访中,得知恩恩的二伯为了照顾受伤的恩恩一家,无暇照料花店,当时负责报道的记者便帮忙守店发起义卖,帮助卖花送花。

在钱江晚报记者的关注报道下,恩恩一家的故事成了杭城一大关注热点。也是为了救助像恩恩这样需要帮助的群体,在省妇女儿童基金会的支持下,“钱报善基金”成立,并为恩恩一家及时开出专门账户。

整座城市也因为报道开始献爱心:一笔笔善款汇进专门账户,一个个陌生人赶到医院留下加油和祝福……恩恩一家顺利筹齐了200万医药费。

“潮新闻·钱江晚报”不断探索“暖新闻”的打造,帮助了一个又一个像“恩恩”这样需要帮助的人。正因如此,“钱报善基金”积累了良好口碑,也具备了接受捐赠和帮助受助人的完善机制,所以几乎每一次发起救助,都能迅速得到全城、甚至全网的支持。

杭州城市文化基因里的慈悲之心,历经时光变迁,依旧闪闪发光。