随着巴黎奥运会步入收官阶段,马拉松赛即将迎来激动人心的巅峰对决。中国马拉松队为备战这场盛会,背后付出了怎样的努力与汗水?

一个月前,“我的马拉松”纪录片导演、新华社记者刘潇深入云南玉溪,与中国马拉松队并肩作战,记录下他们备战奥运的汗水与激情。

纪录片将于8月9日播发,刘潇给中国记协微信公众号“我在现场”栏目发来稿件,分享她参与纪录片制作的经历体会。

这不仅是一部体育竞技的记录,更是梦想与坚持的颂歌。

本栏目长期征稿,征稿信息附文末。

我在现场|中国马拉松队备战巴黎奥运背后……

本文作者:刘潇

巴黎奥运会已近尾声,作为田径项目的收官之战,马拉松比赛即将开赛。一个月前,我在云南玉溪采访了中国马拉松队,与他们朝夕相处,见证了他们备战奥运的过程。

即将开赛,我在心中为他们呐喊加油。国家队6位参赛选手的身影,一个个从我眼前掠过,令我怦然心动……

(一)

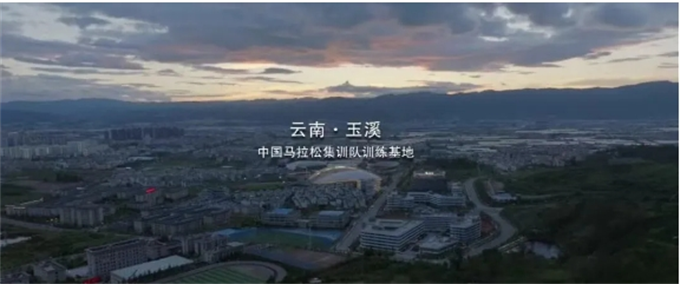

一个月前,当我抵达位于云南玉溪的中国马拉松队训练基地时,已是傍晚时分。骤雨初歇,空气格外清新。一眼望去,乳白色的雾岚层层涌动,遮挡着迭翠的山峦。

云南玉溪中国马拉松集训队训练基地。

训练基地由多个场馆组成。场馆依山而建,最显眼的是那座万人体育场,它半弧形钢结构的罩棚,如展翅的巨鸟。那是马拉松国家队训练的主场地。

一眼望去,一圈圈砖红色的跑道,顿时唤起我内心对跑步的渴望,恨不得立刻换上跑鞋,飞奔出去。

我们住在高原体育运动中心里的一家酒店。平时吃饭对着田径场,睡觉时我的窗外也是运动场。我等于每天枕着这片砖红色跑道入梦。

第一天拍摄是在凌晨4点半。下了一整夜雨后,天气突然变凉。运动员铿锵的脚步声和此起彼伏的喘息声,打破了黎明的寂静。

中国马拉松集训队运动员们在云南玉溪高原体育运动中心主体育场训练。

6位身着红色队服的国家队选手跑在最前面,后边跟随着陪练人员。

作为一名深陷马拉松魅力的业余跑者,我是带着粉丝情结来到这片高地的。动身之前,我在已经装满的行李箱里硬塞进了两双跑鞋:平时出差,只要能挤出时间,我都会早起跑步。

然而,头一晚我突然有些感冒咳嗽,彻夜未眠。在接下来的每一天,超负荷的工作量和体能消耗,让我不得不放弃跑步的念头。

离巴黎奥运会还剩一个月,我们每天与运动员朝夕相处,零距离感受着他们的训练和生活,生物钟也调到了最紧张的备战时间。

每天清晨,天还没亮,摄制组就开始拍摄。白天跟拍训练,晚上整理素材,回到酒店,已是万籁俱寂的深夜。

“我的马拉松”摄制组在云南玉溪高原体育运动中心主体育场采访中国马拉松集训队队员和教练员。

5月份开始集训以来,每个运动员的体能都处于透支状态。教练说,这一阶段的训练是利用高原缺氧和高强度运动的双重刺激,使运动员产生激烈的应激反应,调动体内的机能潜力,从而实现下一阶段的超量恢复。

高强度的训练对于3位女选手来说很不容易。夏雨雨和张德顺体重都在90斤上下,白丽只有80几斤。若不是亲眼所见,我很难把马拉松这么高强度的极限运动,与眼前几位“邻家女孩”对上号。然而,令我惊讶的是,在她们看似柔弱的外表下,竟藏着巨大的潜能。

中国马拉松集训队运动员白丽。

盘山路长距离训练是所有科目中最“虐”的一项。由于本次巴黎奥运会全程爬坡总高度达到438米,也被称作是史上最难赛道,所以每周都要做这种针对性的跑坡训练。运动员们要在单位时间内完成30公里的盘山路训练。

那天我坐着教练车,一路跟随采访。车缓缓地跟在运动员身旁。张国伟教练一边开车,一边跟车窗外的运动员张德顺强调要注意摆臂等细节。

一路颠簸,因连日熬夜,我几次打盹昏昏欲睡。每次醒来时,看着车窗外的运动员还在挥汗如雨地奔跑,时间仿佛静止了一样。

那天天气特别炎热,我在车里都能感受到车窗玻璃的滚烫。我看到了运动员们挣扎、痛苦的表情,看到了汗水从他们清瘦的面颊滚落,那一幕,深深烙印在了我的记忆里。

远处高山层峦叠嶂,那一刻我突然有种莫名的感动。马拉松的难度就在于不确定性。即便一个非常成熟的专业跑者也会在30公里后遭遇“撞墙期”。

运动员夏雨雨说,如果把控不好节奏,调整不好心态,30公里后,每一公里都有可能出现意想不到的情况。曾经,她在一次跑半程马拉松比赛的过程中,因为速度和节奏没有控制好,在接近终点处突然晕倒,睁开眼睛时已经躺在了医院里。

中国马拉松集训队运动员夏雨雨。

运动员白丽在跑无锡马拉松时,眼看就要到终点了,突然摔倒,在地上翻滚几圈后,跌跌撞撞地爬起来继续奔跑,最终获得第三名的成绩。那条视频感动了无数人。

训练是单调而枯燥的,每个运动员都在寻找不同的方式给自己放松解压。

吴向东喜欢拍摄制作短视频,跟粉丝分享自己的日常训练和生活;张德顺性格安静,平时喜欢织毛衣和做各种手工;白丽看起来是最有松弛感的运动员,她在房间里养了一只猫,猫咪还成了团宠;夏雨雨是队伍中唯一的大学生运动员,是清华大学的在读女博士。在冲击奥运选拔赛期间,她是一边备赛,一边完成硕士论文和博士学位的申请,两不耽误……

整个训练队像是一个巨大的能量场。在这里,每个人都在高速运转,跟自己的极限挑战。

(二)

6位选手有各自的教练和训练计划。他们有时一起练,有时分开练。在前几日的拍摄中,我迟迟未见到何杰。

说起何杰,这要从今年的无锡马拉松说起。那是我参加的第一场马拉松赛事报道。当时我挤在3万人的跑道上,第一次感受到那种如江河汹涌般澎湃的气势和浩荡的人潮。

在那场比赛中,何杰以2小时06分的成绩打破了全国纪录。当时现场所有人都在欢呼庆祝。我的朋友圈也被“中国马拉松进入206时代”刷屏。

在大众马拉松跑圈中,我总能感受到粉丝对何杰的崇拜。粉丝们关注他每一场比赛,有人甚至把自己的网名也改成“我的跑姿像何杰”。

由此我感受到,马拉松虽然不是本次中国队冲击巴黎奥运会的热门夺金项目,但这6名代表国家队出征巴黎的选手,身后是数以万计的中国大众马拉松跑者。

运动员每一次训练,每一场比赛,每一次自我超越,都会牵动大众跑者的心。这是一种精神和身体上的同频共振,是一种同甘共苦的默契与共情。

中国马拉松集训队运动员何杰。

第一见到何杰,是在一次体能训练课上。清瘦的身材,黝黑的皮肤,他身穿一件红色运动服,淡定地走进健身房。他以俯卧的姿势在做腿部力量训练,因为速度特别快,看得我目瞪口呆。

何杰骨子里有一股不信邪的血性,这也是70岁的肖丽教练最看中他的地方。

更让我震惊的还是接下来的一堂专项强度训练。按肖教练的训练计划是要以3分的配速跑8个1600米。所谓3分配速就是每公里用时3分钟,相当于冲刺。为了提高训练强度,何杰身边多了一位肯尼亚选手陪练,何杰把他当做“磨刀石”。

肯尼亚选手在领跑,何杰紧随其后。肖丽教练站在跑道一侧目光紧盯着何杰叫喊着:“杰子,顶住,别忘了你的梦想。”

中国马拉松集训队教练肖丽。

这位年过70的马拉松“铁娘子”,在一个多小时的训练中,声音几乎没有停下,像台高分贝的移动音箱,紧追着何杰响过训练场的每个角落,那是她鼓励何杰的特殊方式。而何杰在这种巨大的鞭策声中,拼命奔跑,不敢有丝毫迟疑。

直至最后一圈,何杰力竭冲线,弯腰呕吐,最终瘫倒在地,这一幕深深触动了在场的每一个人。一场普通的训练,运动员能跑到吐,那绝对是在跟自己死磕。

训练场上的肖丽教练是个让人惧怕三分的“马拉松女教头”。这对相差近50岁的师徒,在经历了高光与低谷的磨炼之后,相互鼓励,共同成长,彼此也更加默契。采访中何杰说,“我像是一块被烧得通红的铁,但若想要变成一块好钢的话,还是需要在冷水里再激一下。”

“我的马拉松”摄制组在云南玉溪高原体育运动中心主体育场采访中国马拉松集训队队员何杰。

(三)

在玉溪的拍摄很疲惫,但我内心却是十分充实的。运动员和教练员们的马拉松信念与激情,深深点燃了我,让我有了更大的坚持跑步的动力。只可惜,未能等到咳嗽好转,我就离开了这片火热的训练基地。

临别之际,我依依不舍地回望那片砖红色的跑道。烈日下,它是如此亲切,让人恋恋不舍。

中国马拉松集训队运动员们在云南玉溪高原体育运动中心主体育场训练。

回到北京,我迅速调整状态恢复了晨跑。我突然萌生一个想法,想把一些大众跑者的鼓励和心里话,以视频的方式传递给国家队队员,那一定会是对他们的一种激励。同时,国家队员备战奥运的信息也会激励大众跑者,而我恰恰就是他们中间的桥梁与纽带。

在与大众跑者、专业运动员的交流互动中,我对马拉松又有了新的认知。

这次采访中,我听到最多的一句话就是“不给自己留遗憾”。在这支队伍里,有人是第一次参加奥运会,有人可能是最后一次了。

张国伟教练在这个领域深耕了一辈子,年轻时他曾创下国内长跑界的不败传奇,被誉为“亚洲长跑王子”。然而,他一生的遗憾就在马拉松上。他一直希望能从中长跑转型跑马拉松,却因一次重要比赛时的跟腱断裂而梦断赛场,就此无缘马拉松。

新华社记者刘潇(左)与中国马拉松集训队教练张国伟(中)、 曹振水(右)在交谈。

也许正是这样的遗憾,让马拉松在张国伟心中有了更重的分量。30多年后,他的弟子们在马拉松领域佳绩频传。这也算是他用另一种方式向马拉松致敬。如今已过花甲的他,仍然“老马不肯伏枥”,与他的弟子们形影不离地出现在跑道上。

感动我的故事还有很多,但受纪录片篇幅所限,只能割爱,是为憾。法国新生代导演马克·费杜斯说过:电影是遗憾的艺术。马拉松又何尝不是呢?

征稿启事

“我在现场”是中国记协微信启动改版以来开创的首个栏目,是编辑部重点打造的精品栏目。

“我在现场”中,记者以第一人称讲述一线采访故事,深挖故事细节,分享真知灼见、流露真情实感,鲜活明快、可读性强。编辑部不定期将优秀作品集纳成册出版发行。

更多稿件请参考文末 #我在现场 专栏。投稿地址zgjxwxtg@163.com请标注【我在现场】+单位+姓名+联系方式。

投稿要求:

1、字数2000—3000字最佳;

2、强调现场感,记者在现场;突出故事性,记者讲好故事;提高可读性,语言表达简洁凝练。

优质投稿将单篇展示在中国记协微信公众号上,编辑部会与记者本人联系,后续沟通稿酬等相关事宜。