当地时间8月10日晚,巴黎奥运会大众组马拉松,总台体育青少节目中心体育评论员于嘉以2:58:40的成绩顺利完赛,成功“破三”。

于嘉与马拉松结缘已有12年,期间,他收获过喜悦、经历过伤病,直到巴黎奥运会期间,他也在与伤痛斗争。

中国记协微信公众号“我在现场”“我的马拉松”栏目邀请于嘉来稿,讲述体育评论员的奥运会马拉松之路。

我在现场✕我的马拉松 | 这位解说员,跑去参加奥运会了?

本文作者:于嘉

2024年8月10日晚,巴黎荣军院,我的奥林匹克梦想成真了。

(一)

2012年,我32岁,和同事一起参加“迷你马拉松”,却误打误撞跑进了全马队伍,还完成了人生第一次全马,4:38:27。

之后便是制定训练计划、调整饮食作息、研究跑步节奏……

我“疯狂”地爱上了这项运动。

2013年,布拉格马拉松,我第一次跑进4小时;2015年厦门马拉松,跑进3小时10分;同年伦敦马拉松,以3:05:56完赛……

高强度的比赛带来了伤病。2018年起整整6年时间里,我没有再参加过全马,甚至在去年夏天一度停跑。

但我一直渴望着能再度站上全马赛场。

可我怎么也想不到,居然获得了去巴黎的机会。

(二)

2023年11月7日,新媒体部的同事向我转达了一则消息:巴黎奥组委向我发出参加巴黎奥运会大众组马拉松的正式邀请。

起初我不敢相信,但直到看见函件上的官方署名与标识后,内心瞬间激动万分,第一时间和部门中心领导报备,在得到批准后,我仍感受到一种强烈的不真实——竟然会踏上奥运会马拉松赛场。

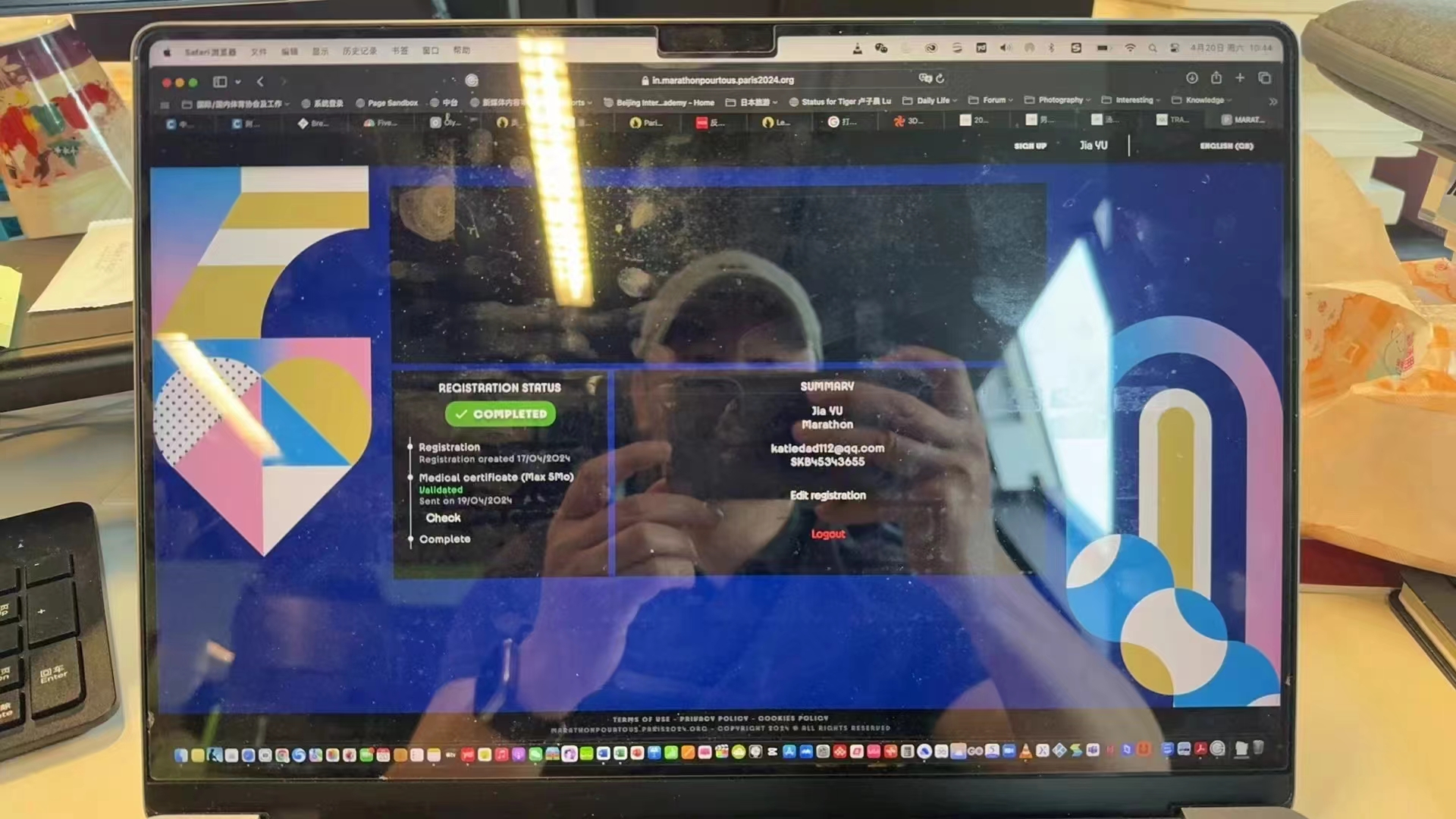

自那以后,我一直保持着常态化训练。直到今年4月20日,将所有参赛信息提交至国际奥委会官网受理,确定得到参赛资格后,我才和教练团队分享这一喜讯。也是从这时起,我正式开始备战奥运,此时距离巴黎奥运会还有100多天。

正式提交参赛信息给国际奥委会。

今年我43岁,虽然运动状态更好,但伤病困扰也增多了。无论如何,我决心拼一把,在巴黎跑出总台人的风采。

可我遇到了麻烦。

5月11日,在短跑训练中,我用力过猛导致内收肌连接腘绳肌肌腱拉伤,这是一个二级拉伤,也是个很危险的讯号。治疗过程相当痛苦,躺在床上不能动的日子也令我十分压抑,心头思绪万千。

教练和家人多次鼓励,我渐渐从负面情绪中走出,积极接受治疗,回到了训练场。

7月21日,巴黎,距离马拉松大众组比赛还有20天。

面对同事的镜头,我袒露内心:

伤病并不能成为退缩和失败的借口,不能给人生留遗憾。

(三)

8月3日,国际奥委会主席巴赫来到总台巴黎前方报道团队驻地。

“我可能会是奥运会历史上第一个以解说员和运动员两种身份参加同一届奥运会的人。”我对巴赫主席说。

“你的目标成绩是多少?”他笑着问。

“2小时45分。”

听完,巴赫松开了握着我的手,从口袋中拿出一枚Pin递给我。

“送给你,为了你的2小时45分,尽管这并非是一块奖牌。”他笑着拍了拍我的肩膀,四周响起掌声。

2小时45分,我并非信口开河,在日常训练中我多次跑出2小时40分-2小时45分的成绩。

尽管此次奥运会赛道坡多、难度大,但我仍有信心冲击这一目标。

8月10日,当地时间19时,距离巴黎奥运会马拉松大众组比赛还有2小时。

当天上午,我刚解说完巴黎奥运会男子马拉松决赛,见证了2:06:26的全新世界纪录诞生。

我按照预定计划做着最后的参赛准备,丝毫没有认出来,法国网坛名将艾米莉·毛瑞斯莫站在入口处,正被诸多媒体包围接受采访。

等到她与我一起站上同一起跑线,四周欢呼时我才发觉,“原来是毛瑞斯莫啊。”

一旁来自其他国家的选手则是一脸惊奇:“你没看出来吗?我还以为你是在装高冷。”

我有些哭笑不得:“我还解说过她的比赛呢,竟然没认出来。”

比赛前的这个插曲,让我原本紧张的心情稍有缓解。我第一次在第一排起跑,反复叮嘱自己一定要按节奏来,刚开始别冲太快。

(四)

2:58:40,冲过终点的瞬间,我瞄了一眼计时器。

大脑一片空白,只有这串数字不断在眼前闪烁,随后化作眼泪与呐喊喷薄而出。

虽然没到2小时45分,但这已经是我在比赛中的最好成绩。

在脸上抹了一把,我掏出手机向教练们发去微信:“你要求我的三条我都做到了,没有一条不是严格执行。”

同事一早就在终点等着我,见我掩面而泣,他也有些不知所措。

“结束了,于老师,你应该高兴啊。”

其实,当天上午解说男子马拉松决赛时,我仍觉得没办法破三。

前半程,我始终收着,保持相对稳定配速,积蓄体力。后半程,我发现自己已经跑在了“破三”的时间线上,就鼓励自己拼一把。我逐渐加速,但腿上的旧伤也开始发作,不时的抽筋让我精神高度紧张,最后5公里抽筋了4次,直到最后冲线我仍保持着一个奇怪的姿势。

“我做到了!没给咱们总台丢人。”对着镜头,我的兴奋溢于言表。

(五)

如果只能用一个词来形容我的巴黎奥运会之旅,那应该是“梦幻”二字。

1988年,我8岁,汉城奥运会,我听着主题歌《手拉手》,从没想过自己能去到奥运会现场。

2002年,我22岁,进入总台工作,也从没想过自己有一天能以这样的双重身份参加奥运会。

2024年,我43岁,自己也成了奥运会的一项历史。

小时候的我,只听说奥林匹克会让每个全力以赴的人梦想成真,却没有真实地体会过。直到巴黎荣军院的这个夜晚,我真真切切地感受到了它的魅力所在。

我始终认为,做好体育解说评论工作,必须亲身经历才行。唯有真实地体会过运动带来的苦与乐,体会运动带来的身体和思想上的变化,才能有那么多的金句,才能讲好体育故事。

如果不是马拉松,或许我仅仅只是一位体育运动爱好者,这项运动,开发出了另一个我——在一次又一次喘息和阵痛中,我一点点在接近运动的内核与真谛。

我想,我会继续跑下去,直到跑不动为止。