2019年,中国日报新媒体中心记者彭译萱以手机Vlog的形式报道两会,“记者小彭”的个人IP与小彭工作室的雏形就此形成。5年来,小彭工作室不断推陈出新,制作出许多优质产品。

彭译萱向中国记协“我的工作室”栏目发来稿件,分享工作室成长经验思考。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

我的工作室|当“记者小彭”有了工作室

本文作者:彭译萱

2019年两会期间,中国日报新媒体中心推出了一档以个人视角呈现时政报道的节目《小彭VLOG》,这就是小彭工作室的雏形。

目前,小彭工作室的个人账号在海内外粉丝总量已超过200万,其中海外粉丝约占20%,40岁以下用户约占70%,女性约占58%。播发平台以国内的视频号、微博、抖音、B站,海外的YouTube、TikTok为主。

众多作品中,《小彭VLOG:小姐妹的两会初体验》《暖风习习:为什么这个爱吃“苦”的佤族寨子,名字却叫“幸福的地方”?》分别获得第三十届及第三十三届中国新闻奖。

在当今媒体环境中,每个媒体都在试图打造媒体人IP,建立形式多样的工作室。

这给我们许多思考和启发:媒体人IP是什么?为何需要“媒体工作室”?

(一)

"Why so serious?" 是我视频号简介里的一句话。

一个健康的社会既要鼓励人进行深度思考,也要包容人对轻松内容的追求。在时政外交等重大场合做报道时,我们希望解构严肃的包装,抓住“人”的内核,用自然、松弛的方式传递观点和情感。

2019年,我第一次采用Vlog的形式报道两会。那时,手机拍摄尚未普及,采访中我还需要对手机进行“伪装”,以免别人觉得奇怪。而现在,手机拍摄已然正式进入新闻采编流程,“时政+Vlog”也成为一种常见的报道形式。

重有重的意义,轻有轻的价值。新闻报道既需要提升受众体验,让受众有所收获,也要易于传播。Vlog的“轻”形式帮助我们进一步解构严肃,拉近与受众的距离。

对于选题,我们始终坚持内容要有普适性与共鸣性。拍摄前,我们会反复问自己一些问题,比如,“田纳西州的19岁少年为什么要看这期视频?”

尽管观众的文化背景、地理位置、年龄层次各异,但那些表现人类共同情感和向往的选题内容,可以跨越时间与空间,直抵每一个人的内心。

比如,我们曾报道一位贵州山村的年轻校长带领孩子们用足球改变命运的故事,不仅感动了中国观众,也引发了海外观众广泛共鸣。此外,我们还制作过“如何获得长寿”“如何赚到更多钱”等接地气的话题,向观众介绍中国养生文化和贸易情况,得到了海内外观众的积极评价。

通过挖掘不同文化背景下的共通点,创作出具有全球吸引力的内容,这不仅是对观众的尊重,也是我们对创作质量的追求。

(二)

我和我的导师,中国传媒大学教授曾祥敏,曾经展开过一段关于国际传播的讨论:过去我们的专业叫“国际新闻”,那时中国刚刚开放,靠记者“向国内讲述世界”;现在专业名更多改成“国际传播”,侧重的是“向世界讲述中国”;而未来,我们将“向世界讲述世界”,传播有中国观点、中国视角的世界故事。

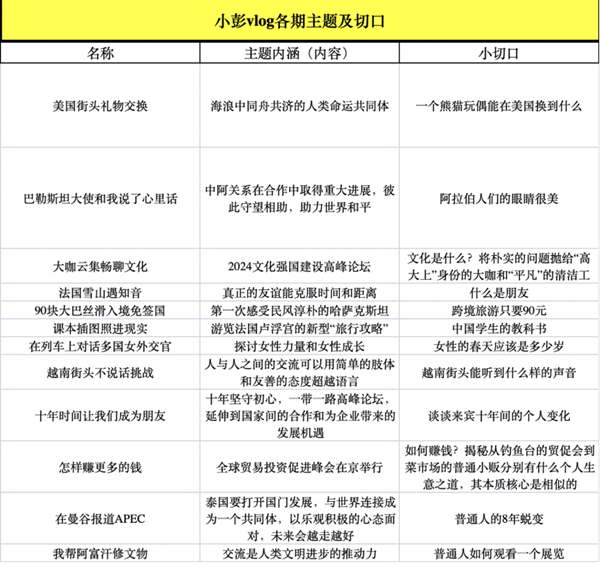

作为工作室的主要栏目,《小彭VLOG》聚焦重大会议与活动,以第一视角和轻量化叙事的方式,呈现时政现场、人物故事等内容,体现了“记者小彭”作为新闻参与者、解说者、体现者和挖掘者的角色。高规格的现场与接地气的解构打法,构成了这个节目的核心要素。

例如,前不久,中非合作论坛北京峰会开幕式在人民大会堂举行。我们从“人民大会堂种水果”的角度切入,展示参会的非洲朋友对中国的良好印象和对中非合作的期待。细小新颖的切口,真实生动的对话,让严肃的时政报道变得有趣、年轻、亲民。

从2022年11月开始,《小彭Vlog》开始着力报道习近平总书记的海外访问,相关作品多次登上各平台热搜,单集传播量多次过亿,在年轻观众群体中具有较大影响力。

带着对于国际传播的新认识,我们走出国门,主动设置议题,以创新的报道方式和语态,突破海内外社交媒体的传播壁垒,努力为重要外交活动营造积极的舆论环境。

其中,《美国街头礼物交换实验:用熊猫玩偶交换9次能得到什么?》,首次以街头实验形式,记录真实对话,真切反映在美民众对中美关系改善的期待。清新自然的表达方式,进一步增强了报道的感染力和传播力。

在“一带一路”倡议提出十周年之际,工作室推出了主题纪录片《风从亚欧来》。我们前往乌兹别克斯坦、柬埔寨、格鲁吉亚,与当地记者一同旅行、观察,串起了一个个亚欧大陆上普通人的故事,从中找到两国的文化联结。视频用中国的价值观解读世界,并通过个体的故事透视“一带一路”倡议的划时代意义。

在国际传播的考量之外,我们还发现观众的关注角度正在从“关注未来和他者”向“关注附近和自身”转变,这也影响了我们的创作方向,产出了大量立足微观个体的内容。

2022年,为了探索时政报道新范式,做好领袖形象报道,工作室推出了《暖风习习》系列作品,讲述习近平总书记与普通人的故事。我们选取生活中的平凡人物:来自农村的女大学生、地铁工人、外国留学生、考古学家等,深度采访挖掘,以年轻化的语态呈现温暖的故事,激励观众共同奋进。

同年,我们推出了系列纪录片《做一天朋友》,目前已更新两季。通过采访急诊室医生、城市警察、少林寺僧人、体育老师等身边的人,真实记录大时代背景下小人物的生活故事。

在逐步丰富工作室产品线的同时,工作室以各省市为切口,深入基层,探索线下活动的可能:进入校园采访拍摄、与外国记者共同探访中国地方城市……这为工作室的发展增加了一块新的拼图。

中国日报“Hi!Jiangsu”活动图。

(三)

随着新媒体的不断发展,媒体机构组织形态持续演变,小彭工作室也经历了从初创到成熟的发展阶段。

一开始,中国日报新媒体中心所有以“记者小彭”为主要角色的视频均采用项目制,根据不同项目需求匹配运营同事,打破部门界限、打造融合产品。那时“记者小彭”的个人平台尚未建立,中心内有明显的“内容和平台”之分,产品主要依托中国日报的各个新媒体平台进行内容宣发。

2020年至2022年,新媒体迅猛发展,平台影响力日益增强。为适应这一趋势,我们以平台为基础对内容生产进行重新规划与整合,各业务组的骨干组成了工作室,以虚拟团队的形式推进生产工作。

2022年至2023年,个人创作者及其频道受到机构重视和平台支持,小彭工作室有了固定成员。工作室的灵活运作模式实现了内容生产的扁平化管理,有效缩短了产品周期,确保了内容的持续更新。

从2019年的“单枪匹马”,到今天的“小彭工作室”,在中国日报新媒体的整体规划下,我们已经走了很远。短视频与中长内容配合、高端场合与普通人故事共生、线上视频与线下活动结合,工作室不断创新,努力制作出更多优质内容。

曾有人在我们的视频底下评论:小彭工作室是一个有勇气的团队。我们想在这里回复他:勇敢是一种信任,我们打算继续勇敢下去。