岚山区融媒体中心之所以能够有作品在大的平台传播,很重要的一点是我们把握了“小切口 大视角”“小人物 大时代”“小地方 大中国”的创作原则,深挖了本土山、海、茶、人的历史人文故事,较好地讲述了岚山“山青海碧、茶香渔鲜、人勤春早”的小城故事,受到了海内外观众的喜爱与认可。

一、如何培育人?

大家都知道,拍纪录片是个技术活儿,需要有好的文案、导演、摄像、剪辑......为打造这样一支精锐队伍,我们实施了一系列“互学、互比、互促”的举措。

一是建立“融媒特战队”。本着“好钢用在刀刃上”的角度,选优配强团队。

二是向经典、向央视学习。学好每一帧每一秒。

三是同事变师徒。让师父教得专心,让徒弟学得安心。

四是推行“打擂台、比精品、排序列”。干得好不好,比一比就知道。

五是实施“积分制”管理考核。解决干多干少一个样,做到“以积分论英雄”。

二、如何选题?

作为县级融媒体,我们常遇到看不见、找不到、错把平凡当经典这样选题方面的困难。工作过程中,我们通过“比较思维、打井意识、共情模式”这三种方法,有效解决了以上问题。

比较思维就是,比来看去,就是上看看下看看、左看看右看看,看来看去找出事物的独特性和唯一性。实践证明,事物的独特性和唯一性是吸引观众的重要原因,同样是海,岚山的海是南方的北方的海,是北方的南方的海,物产、地域、水质都具有唯一性;同样是茶,岚山的茶是中国纬度最高的茶,是世界的海岸绿茶。“茶香渔鲜”的唯一性,吸引着国内外观众。

“打井意识”就是挖啊挖,挖到事物的历史和文化,我们脚下的土地都浸润着唐风宋雨,每一座坟墓下都藏着红楼梦的故事。可见,挖掘历史文化的重要性。岚山的一座山,因为有孔子拜师的故事,山就有了灵性;岚山有一个向阳村,因为有作家王安友和《李二嫂改嫁》的故事,村子就一路向阳;闹春牛、祭海节都曾上过中国日报的头版头条;系列纪录片《问香》,我们从唐朝盐茶古道的故事开始挖掘,让籍籍无名小山,名噪一时。

“共情模式”就像一首歌的歌词中所说:悲伤着你的悲伤、幸福着你的幸福。让观众能够“快乐着你的快乐,追逐着你的追逐”,实现观众与作品“共情”。《大集羊汤》里的梁允金、《夏精》里职业赶海人孙先利,这些鲜活生动故事将食物的“酸甜苦辣”和普通人的“五味杂陈”相揉合,独特的烟火气充分调动观众的观看“胃口”。

三、如何进行调研?

调研总的要求就是到一线,因为一线上有生机,一线上有灵感。要想闻到玫瑰花的香气,就要站到玫瑰的土地上。隔着手机的屏幕,即使戳碎了屏幕也闻不到花香。

《南茶北引之路》主题曲《百姓心里亮堂堂》就是站在土地上写出来的。调研过程中,要把握以下四点:

一是制定脚本大纲

制定脚本大纲就是对未来的纪录片“长什么样子”,有一个大致的规划和设计,有一个清醒的预想。

二是调研时要深入也要广博

为了拍好《鲁茶的足迹》,我们曾先后到泰山、天山、崂山、沂蒙山,走进日照、临沭等地博物馆,查阅了当年的《人民日报》《大众日报》及上百份会议纪要,走访上百个产茶村,采访近千名“南茶北引”的亲历者,掌握了第一手真实的信息,通过老百姓的对话,揭秘了许多鲜为人知的故事,保持了作品的唯一性和独特性,增强了作品的故事性和观赏性。

三是调研时要挖掘典型人物

在创作《鲁茶的足迹》过程中,摄制组始终坚持信史不信谣的原则,尊重客观事实,抢救式地采访了老县委书记牟步善。注重发掘正能量故事,我们挖掘的农村支部书记薄自双为种茶献出生命的事迹,拍成大型廉政歌剧《清歌行》,起到了较好的教育宣传引导作用。

四是调研时要注重捕捉细节

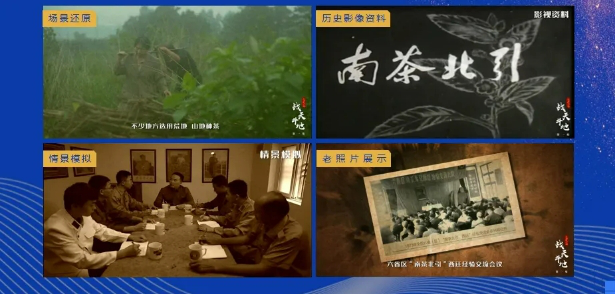

细节是好作品的灵魂,也是好作品的亮点。可以说一部作品的成败取决于细节的好坏。《南茶北引之路》整体风格以写实为主,我们注重挖掘场景还原、老照片展示、老物件重现、历史影像资料等细节,重现历史真实,力求带给观众更清晰可感的故事。

四、如何撰写文案?

好的文案就应该说人话、让人懂,能够教育人、启迪人。我们常见的问题有三:一是各说各话;二是玄之又玄;三是废话连篇。所以说到底,文案就应该让视频中呈现的画面恰如其分地和人最大化地进行有效沟通,这里面既要有对题材的准确把握,又要揣摩好读者的心理,做好一些艺术化的表达。

一是如何对题材准确把握?

好的食材要搭配好的烹饪方式,好的题材也要有好的创作思路。党建类要做到客观真实。传统文化类要深厚隽永。美食风景类要自然清新。平凡英雄类要正大深沉。

二是如何呈现文案?

呈现文案最重要的一点就是“三线交融”。什么是“三线”?就是逻辑线、故事线、情感线相互交织。《茶香人家—“云端上”的新茶人》以“茶三代”的故事线、“能不能种茶”这个逻辑线和“毛志洋不想种茶”的矛盾冲突这个情感线相互交织,才使得故事好看耐看。

三是如何组织文案语言?

在这里着重强调的是:文案应多用说明性的语言客观地讲述故事,要简洁明了,避免冗长和复杂的句子结构,同时要多利用比喻、拟人、排比等修辞手法,增强文案的表现力和感染力。

另外,文案的开头与结语是对整个故事的总结与升华,应该引起重视。大家通过看《渔家》的开头和结尾,就知道开头和结尾的重要性。

五、如何进行拍摄?

拍摄是个技巧活。这里强调三点,第一是运用好镜头语言,特别是要善用特写镜头,就是把镜头聚焦事物的本身上。要注重场景的选择,代表性场景可以展示背景风貌和人物特色。另外要保持客观真实,尽量避免摆拍场景。

为了拍到小银鱼的镜头,我们连续跟拍四十余天。

第二个方面要利用光影追求层次感和立体感。山东局部地区适合种茶“前实后虚”的画面;《烟火味道》师徒四人如同“取经”般的画面,都是较好地追求了光影的层次感和立体感。

第三个方面就是不舍昼夜,通宵达旦地关注拍摄事物本身。我们四个月拍摄了5只海知了;我们冒着风浪拍摄钓八带,都是为了做好每一帧画面、讲好每一个故事,才让作品都“吸睛、悦耳、动心”。

六、如何后期剪辑?

剪辑是对镜头的二次创作,实际上也是镜头的串联、并联、三线交融。第一是要讲究匹配。舞者身着青绿服饰,与茶芽的形态形成呼应,展现了形态匹配性剪辑的魅力。

第二是以情感为基础,平衡好外部节奏、内部节奏、快节奏、慢节奏。通过刚才看快节奏、慢节奏的短视频,大家应该明白,着手后期剪辑工作之前,必须先深入洞悉影片的整体风格,进而确定剪辑的节奏快慢,使其与主题思想、人物情感高度契合。

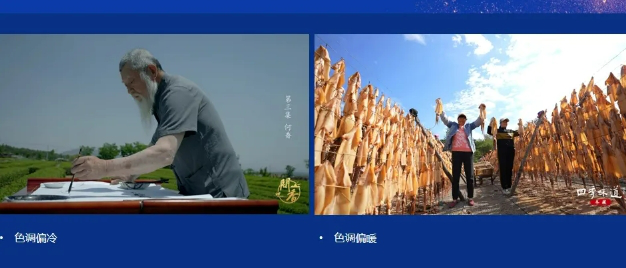

第三是确立色彩风格。调色是最为直观的视觉元素,能够第一时间吸引观众的目光。《问香》的冷色调旨在反映出纪录片所蕴含的深远厚重、古朴悠远的人文历史韵味。《晒秋》偏暖的色温则给人一种温馨、舒适的感觉。

七、如何进行包装?

包装是纪录片的门面担当,好的包装让人“一见钟情”,总的要求是简洁化、时尚化。

如何进行视觉传达?

通过《鲁茶的足迹》海报,以茶叶的绿色作为主色调,将山东地图、茶园以及南茶北引历史脉络发展路线图相互交织,内容主题鲜明突出,大家可以看出,画面既干净大气又极具创意美感。

如何构建视觉美学?

设计《烟火味道》系列专题片的人名条时,就遵循了和谐统一,确保整体风格的一致性。

如何丰富视听体验?

这里强调的是配乐。好的配乐非常关键,能够贯串主线,协调风格,引导观众抒发情感。

以上是我们在拍摄过程中总结的一些具体方法,这些方法并不是一成不变的。文无定法,同样如此,拍摄纪录片也没有固定的做法。我觉得拍好纪录片最重要的就是热爱!我曾经在全省广电系统大会上就做好文化“两创”交流过心得。做为县级融媒体,拍好纪录片,我在这里提四条建议:

一是建立一支“小而精”的纪录片团队;

二是深挖本土文化,往深里挖、往新里挖、往细里挖;

三是向经典学习,学好一帧一秒;

四是大胆地干,勇敢地试。

按照“挖鲜料、抠字眼、比色彩、卡节奏”的要求,就能拍成上乘的纪录片。

(作者解玉升系山东省日照市岚山区融媒体中心主任,本文根据作者在山东省优秀纪录片创作分享会的发言整理)